Le lapin, petit gibier de choix pour Néandertal

Il y a 70 000 ans, les Néandertaliens exploitaient intensément les lapins pour leur viande et leur fourrure

Jusqu'à présent, l'exploitation du petit gibier par les Néandertaliens pouvait encore être considérée comme anecdotique ou occasionnelle. Certaines études avancent toujours que l’Homme de Néandertal, contrairement aux Hommes modernes, avait des capacités cognitives inférieures et / ou avait une technologie insuffisamment développée pour exploiter régulièrement les petits animaux. L'analyse des restes de lapins vieux de 70 000 ans provenant du site archéologique de Pié Lombard, dans les Alpes-Maritimes, a permis de démontrer que les lapins étaient au cœur de la sphère socio-économique des groupes néandertaliens, aussi bien pour la consommation de leur viande que pour le traitement de leur fourrure. Cela implique l'utilisation récurrente de techniques d'acquisition sophistiquées, auparavant connues uniquement pour les sites paléolithiques occupés par Homo sapiens. L’étude a été publiée le 5 octobre 2019 dans la revue Quaternary Science Reviews.

De nouvelles preuves archéologiques de la chasse au petit gibier par des sociétés humaines préhistoriques ravivent toujours les débats sur les différences comportementales et alimentaires entre l'Homme moderne et l'Homme de Néandertal. L'acquisition de telles ressources par les Néandertaliens dans le sud de l’Europe, et en particulier du lapin de Garenne, ne souffre plus d’ambiguïté, étant donné le nombre croissant de preuves archéologiques attestant de leur capture dès le début du Paléolithique moyen (il y a 350 000 ans). Les préhistoriens cherchent désormais à savoir si le lapin était une proie occasionnelle ou s'il constituait une plus grande part dans le régime alimentaire et le système socio-économique de ces groupes humains. Cette question a été abordée par une équipe de chercheurs français des Universités d’Oulu, de Nice et d’Aix-Marseille, au travers une analyse détaillée des restes de lapins provenant du gisement archéologique de Pié Lombard, et publiée dans la revue Quaternary Science Reviews. De nouvelles preuves archéologiques de la chasse au petit gibier par des sociétés humaines préhistoriques ravivent toujours les débats sur les différences comportementales et alimentaires entre l'Homme moderne et l'Homme de Néandertal. L'acquisition de telles ressources par les Néandertaliens dans le sud de l’Europe, et en particulier du lapin de Garenne, ne souffre plus d’ambiguïté, étant donné le nombre croissant de preuves archéologiques attestant de leur capture dès le début du Paléolithique moyen (il y a 350 000 ans). Les préhistoriens cherchent désormais à savoir si le lapin était une proie occasionnelle ou s'il constituait une plus grande part dans le régime alimentaire et le système socio-économique de ces groupes humains. Cette question a été abordée par une équipe de chercheurs français des Universités d’Oulu, de Nice et d’Aix-Marseille, au travers une analyse détaillée des restes de lapins provenant du gisement archéologique de Pié Lombard, et publiée dans la revue Quaternary Science Reviews.

A gauche : reconstitution Néandertal par Elisabeth Daynes au Pôle International de Préhistoire. Photo Kroko pour Hominides.com

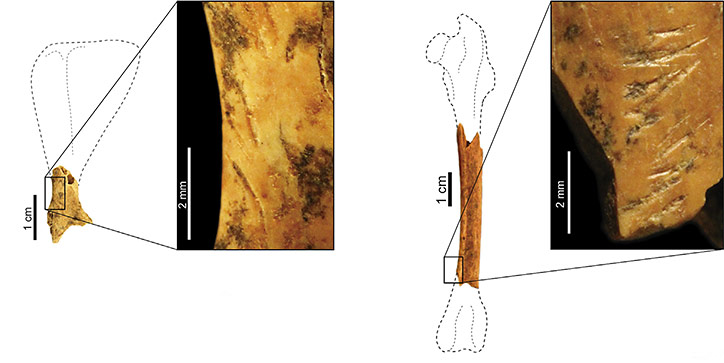

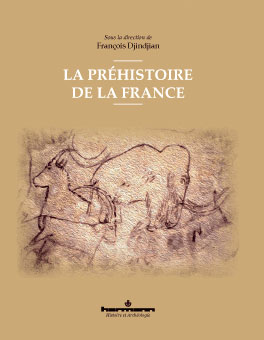

Localisé près de Tourrettes-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes, le site archéologique de Pié lombard est un abri sous-roche occupé par des groupes néandertaliens, il y a plus de 70 000 ans. Les fouilles menées par le préhistorien Pierre-Jean Texier, ont permis la mise au jour de plus de 16 000 restes osseux de lapin de Garenne, représentant au moins 225 individus. Cette découverte en fait l’une des plus importantes accumulations de lapin connues à ce jour pour cette période. L’analyse de ces restes a révélé une exploitation récurrente et optimisée des carcasses de lapins par les Néandertaliens directement sur le site. La présence d’ossements brûlés et leur fracturation intensive indiquent que la viande était consommée rôtie mais aussi que la moelle était recherchée. Cet exceptionnel assemblage permet également de formuler l’hypothèse inédite d’un traitement intense des fourrures de lapins par les Néandertaliens. Les résultats de cette étude sur la représentation des différentes parties anatomiques des squelettes ou encore la présence de stries de découpe diagnostiques localisées aux extrémités des pattes, plaident pour l’exploitation des peaux, qui semblent avoir été emportées ultérieurement par leurs artisans. Localisé près de Tourrettes-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes, le site archéologique de Pié lombard est un abri sous-roche occupé par des groupes néandertaliens, il y a plus de 70 000 ans. Les fouilles menées par le préhistorien Pierre-Jean Texier, ont permis la mise au jour de plus de 16 000 restes osseux de lapin de Garenne, représentant au moins 225 individus. Cette découverte en fait l’une des plus importantes accumulations de lapin connues à ce jour pour cette période. L’analyse de ces restes a révélé une exploitation récurrente et optimisée des carcasses de lapins par les Néandertaliens directement sur le site. La présence d’ossements brûlés et leur fracturation intensive indiquent que la viande était consommée rôtie mais aussi que la moelle était recherchée. Cet exceptionnel assemblage permet également de formuler l’hypothèse inédite d’un traitement intense des fourrures de lapins par les Néandertaliens. Les résultats de cette étude sur la représentation des différentes parties anatomiques des squelettes ou encore la présence de stries de découpe diagnostiques localisées aux extrémités des pattes, plaident pour l’exploitation des peaux, qui semblent avoir été emportées ultérieurement par leurs artisans.

A droite : tubes diaphysaires pour extraction de la moelle parmis les 16000 restes osseux de lapins retrouvés sur le site moustérien de Pié Lombard

|

Les marques de découpes sur des os de lapin de Pie Lombard montrent différentes activités comme le dépouillement, le décharnement ou le demembrement.

|

La fréquence élevée des restes de lapins à Pié Lombard est unique pour le Paléolithique moyen. Elle implique l'utilisation de techniques d'acquisition sophistiquées, auparavant connues uniquement dans des sites occupés par les Hommes anatomiquement modernes. Ces vingt dernières années, de nombreuses recherches scientifiques ont permis de mettre en avant des comportements remarquablement similaires des Néandertaliens avec ceux d’Homo sapiens (notamment l'enterrement de leurs morts, le port d’ornements personnels, l'art rupestre ou encore l'exploitation fréquente des ressources aquatiques). Les résultats obtenus à Pié Lombard portent ainsi un éclairage nouveau sur les pratiques de subsistance des Néandertaliens du sud de la France à la fin de la dernière période interglaciaire, où les lapins pouvaient être pleinement intégrés dans la sphère socio-économique de ces groupes.

L’étude avance également que l'exploitation de ce petit gibier semble avoir été influencée avant tout par les conditions environnementales et les facteurs sociaux plutôt que par les différences biologiques et culturelles entre les Néandertaliens et les Hommes modernes.

Bibliographie :

The exploitation of rabbits for food and pelts by Last Interglacial Neandertals, Maxime Pelletier, Emmanuel Desclaux, Jean-Philip Brugal, Pierre-Jean Texier. Quaternary Science Reviews, Volume 224, 15 Novembre 2019. DOI: 10.1016/j.quascirev.2019.105972

Contacts chercheurs :

Maxime Pelletier

Department of Archaeology, Faculty of Humanities, University of Oulu, Oulu, Finland.

maxime.pelletier@oulu.fi ; tel. (fr) : +33 7 86 83 81 59, (fi) : +358 41 799 1493

Emmanuel Desclaux

Laboratoire départemental de Préhistoire du Lazaret & CEPAM, Université Côte d’Azur, Nice, France.

emmanuel.desclaux@univ-cotedazur.fr

Jean-Philip Brugal & Pierre-Jean Texier

LAMPEA, CNRS, Aix-Marseille Université, Aix-en-Provence, France.

brugal@mmsh.univ-aix.fr ; pj.texier@gmail.com

A lire également

2010 Déterminer l'alimentation des hommes préhistoriques par l'usure et les marques sur les dents

2010 Dents de Néandertal en Pologne

2010 Néandertal mangeait des plantes et des légumes qu'il avait cuit

2011 Analyse des dents d'australopithèques

2011 Néandertal mangeait des coquillages

2013 Le sevrage des enfants chez Néandertal et Sapiens

2014 Alimentation de sapiens et néandertal relativement similaire

2014 Néandertal mangeait de tout !

2016 Néandertal consommait 80% de viande et 20% de végétaux

2018 Néandertal carnivore presque exclusif ?

2019 Néandertal chassait le lapin

2021 Les homininés superprédateurs et carnivores depuis 2 millions d'années

Alimentation dans la Préhistoire sur Amazon

|

| Sur Hominides |

|

A lire

|

Mangeurs de viande

Marylène Pathou-Mathis

L'histoire de la viande est aussi longue que celle de l'homme.

Poursuivant ici son exploration des premières sociétés humaines, Marylène Patou-Mathis montre les effets engendrés par la consommation de viande, singulièrement l'apparition de la chasse avec ses conséquences socioculturelles. S'appuyant sur les dernières découvertes archéologiques ainsi qu'une large documentation ethnographique et historique, elle expose les grandes phases de l'évolution des comportements humains vis-à-vis des animaux. Aujourd'hui, comme hier, l'animal est indispensable à l'Homme : il tient une place centrale dans son imaginaire et lui tend un miroir... De quoi alimenter les débats actuels autour de sa consommation.

En savoir plus sur Mangeurs de viande.

|

Préhistoires de France

Jacques Jaubert

Cet ouvrage, auquel ont contribué les meilleurs spécialistes, est le bilan aussi complet que possible des connaissances actuelles. Centré sur l'Hexagone, il s'intéresse si nécessaire au reste du monde. Il comprend deux parties : les chasseurs-cueilleurs du Pléistocène et des débuts de l'Holocène ; puis les producteurs (éleveurs et cultivateurs) du Néolithique ancien à la conquête romaine abordés les uns et les autres par la définition et la répartition géographique des cultures, les éléments matériels qui les caractérisent (armes, outils, parures), les modes de vie, l'attitude face à la mort (traitement des défunts et types de sépultures), l'art et la religion.

Préhistoires de France

|

La préhistoire de la France

Ss la dir. de François Djindjian

Grâce à la multidisciplinarité la préhistoire ancienne a ainsi pu préciser la chronologie des premiers peuplements, ses adaptations aux changements climatiques, reconstituer les paysages, établir la systématique et l’éthologie des espèces animales, les sociétés de chasseurs-cueilleurs (Neandertal, Sapiens). Ce livre résume nos connaissances sur le peuplement de la France depuis les origines jusqu’à il y a 7 000 ans.

|

| |

| |