Accueil / Musées et sites / Madeleine abri

Madeleine abri

Un abri qui a permis d’identifier une culture : le Magdalénien

Ce site préhistorique ne se visite pas

Tursac

L’abri de la Madeleine est l’un des sites les plus importants du Périgord concernant la vie des Magdaléniens, chasseurs de rennes au bord de la Vézère. Tous les aspects de leurs activités ont été mis à jour sur le gisement : travail de la pierre ou de l’os, dépeçage ou boucherie. Les objets d’art mobilier exhumés sont d’une finesse qui ne cesse d’étonner les chercheurs ou les amateurs.C’est cette richesse et cette particularité que Gabriel de Mortillet « immortalisa » en qualifiant cette culture de Magdalénienne, en 1869.

Situation

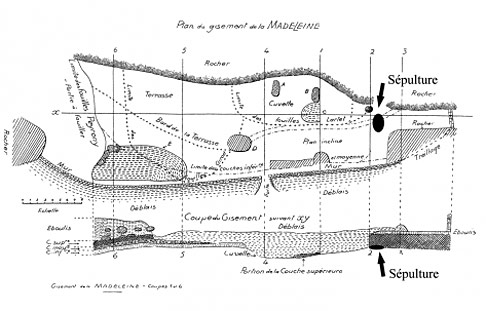

Découvert sur la rive droite de la Vézère, à la base d’une falaise calcaire de 45 mètres de haut, l’abri de la Madeleine est situé sur la commune de Tursac, au pied de l’un des nombreux méandres de la Vézère. Cet abri sous roche est exposé au sud et devait donc être un véritable « accumulateur » de chaleur durant les périodes les plus fraîches. Il s’étend sur une longueur de plus de 250 mètres.

Historique et fouilles dans l’abri de La Madeleine

La découverte et les fouilles de l’abri de La Madeleine.

Le gisement de la Madeleine est découvert en 1863 par les anglais Edouard Lartet et Henry Christy, qui sont également les découvreurs des sites de Laugerie, du Moustier et de l’abri Lartet.

Les deux préhistoriens effectuent des fouilles dans la partie centrale de l’abri, de 1863 à 1865. Ils mettent au jour de très nombreux éléments mais aussi des restes humains fossilisés.

Vers 1895 Elie Massénat et Louis Girod fouillent également le site dans sa partie ouest.

En 1901 Emile Rivière continue les fouilles sur la même portion.

De 1910 à 1913 Denis Peyrony et Louis Capitan fouillent de manière discontinue les déblais, mais aussi quelques parties restées vierges. Ils publient en 1928 la stratigraphie du site en décrivant 3 couches archéologiques : inférieure, moyenne et supérieure. Ils mettent à jour également une petite cuvette obstruée par des blocs calcaires, dans laquelle ils découvrent des plaquettes gravées.

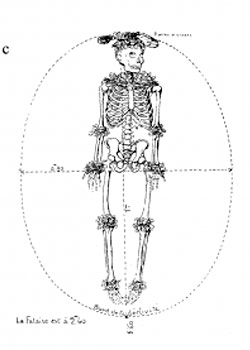

En 1926 Denys Peyrony reprend les fouilles et met à jour une superbe sépulture d’enfant. Le squelette (actuellement exposé au Musée de Préhistoire des Eyzies) est recouvert d’ocre et recouvert d’une parure faite de plusieurs centaines de coquillages.

1968 à 1983 J.-M. Bouvier fouille à nouveau le site et découvre que d’autres niveaux archéologiques se trouvent sous le sol de galets, sur lequel s’étaient arrêtés ses prédécesseurs. De nombreux artefacts sont alors exhumés : art mobilier, outils, éléments de parures…

Les découvertes de l’abri de la Madeleine

Les outils

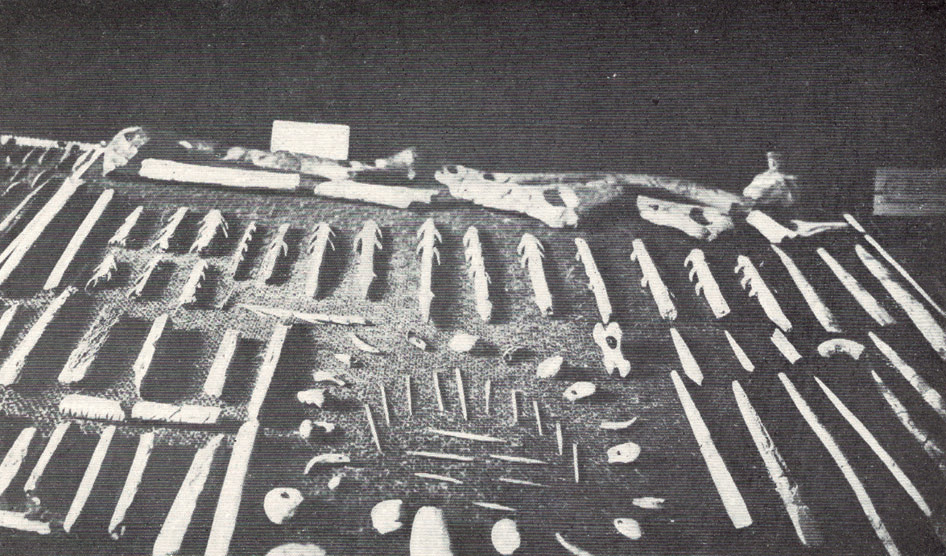

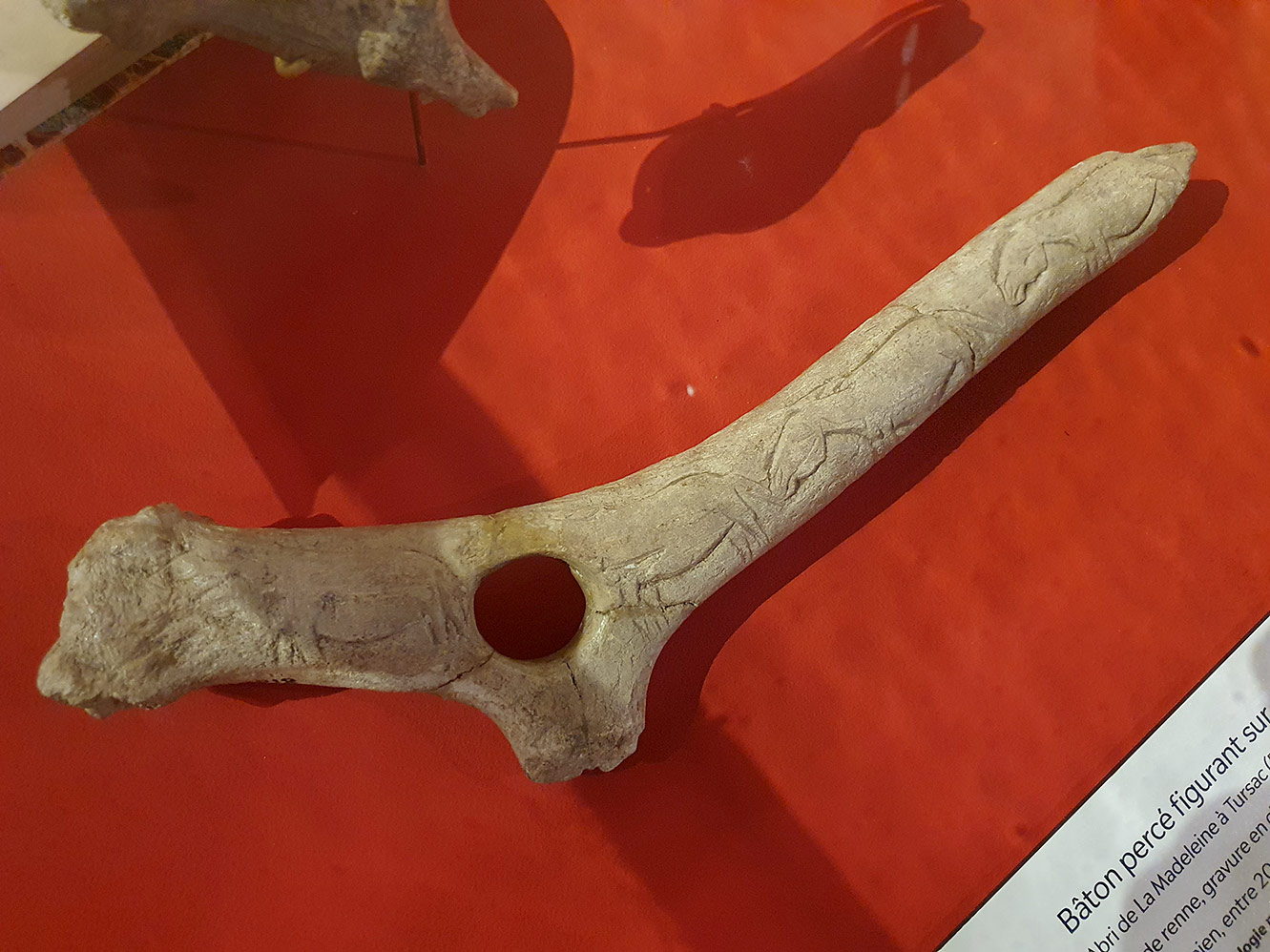

L’outillage en os est très varié. On y retrouve des bâtons percés, des sagaies, mais également de superbes harpons, des hameçons, des aiguilles à chas. Cette richesse se traduit également par la qualité de confection des outils, mais aussi par une véritable recherche du « beau ».

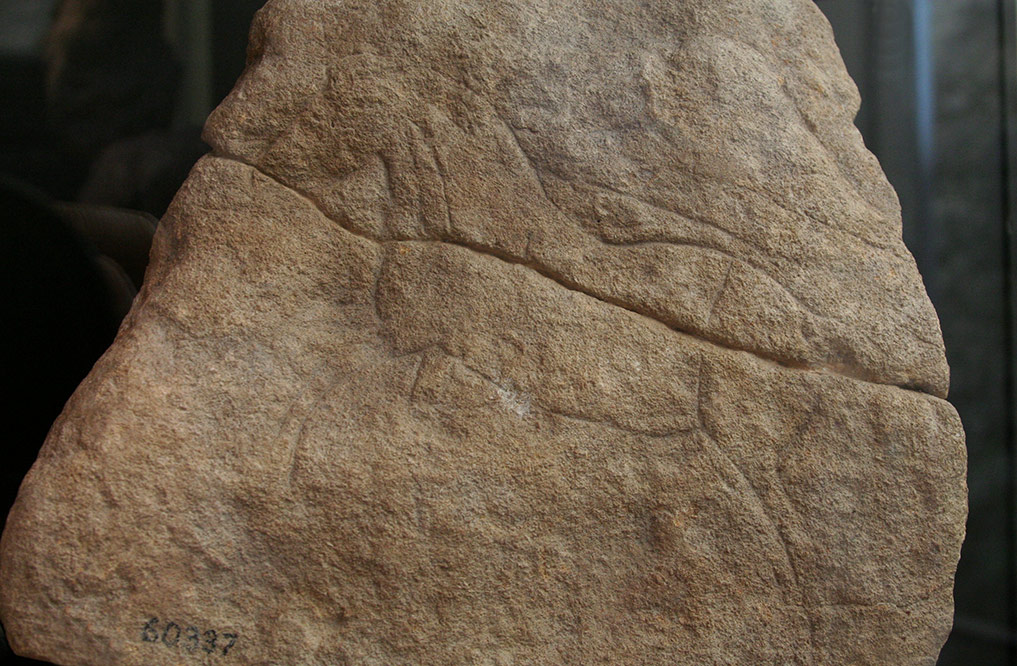

« Presque tous les outils d’os et de bois de renne portent quelques incisions sans utilité discernable. Incisions parfois agencées en chevrons, losanges, éventails. Finalement banales, aussi des représentations figuratives, telles que chevaux ou rennes apparemment « jetées » sur un méplat de côte, sur un chant de sagaies ou de ciseau, sur une pierre brute… (Art et civilisation des chasseurs de la préhistoire). «

« Tout au long du Magdalénien, la confection des outillages lithiques est orientée vers deux objectifs : production de lames pour l’équipement domestique et de lamelles pour les armatures de chasse. Les industries dites « domestiques » sont pour l’essentiel réalisées sur des lames (grattoirs, burins, perçoirs, couteaux…) et souvent complétées par un outillage sur éclat » (La France préhistorique – Carole Fritz).

La sépulture du jeune Magdalénien

L’enfant de la Madeleine : un jeune enfant magdalénien. Age estimé au décès : 4 ans. Une imposante parure funéraire recouvrait le corps ainsi que des traces d’ocre. Le squelette est exposé dans une vitrine du Musée de Préhistoire des Eyzies. Lors de sa découverte Denis Peyrony avait attribué la sépulture au Magdalénien V. Une plus récente datation d’un fragment du crâne au carbone 14 donne plutôt un âge de – 10 190 ans (Azilien).

Les éléments de parures du jeune Magdalénien

Ce sont principalement des coquillages percés permettant de les porter en collier, ou de les coudre sur des vêtements. Les 1156 éléments, étudiés par Yvette Taborin, proviennent de différentes régions : les coquillages sont aussi bien issus de la Méditerranée que de l’Atlantique, preuve que les Magdaléniens se déplaçaient ou effectuaient du troc avec des voyageurs.

Art magdalénien

Les objets d’art mobilier retrouvés à La Madeleine sont exécutés sur différents supports : os, ivoire, bois de renne, calcaire et schiste… Certaines pièces uniques sont devenues mondialement célèbres, comme le « bison se léchant », d’autres, simples gravures sur un objet utilitaire, démontrent la recherche esthétique des Magdaléniens. On dénombre des centaines d’objets gravés ou sculptés qui, malheureusement, ont souvent quitté le Périgord pour émigrer vers les musées nationaux, voire étrangers (B. et G. Delluc).

Le mode de vie des hommes à l’abri de la la Madeleine

Les espèces animales retrouvées à la Madeleine donnent une bonne idée des goûts alimentaires, voire gastronomiques, des populations de l’époque, mais non de la faune existant réellement, puiqu’ils correspondent à un choix d’espèces chassées et consommées. A la Madeleine, on constate une extraordinaire boulimie pour le renne, représenté dans tous les niveaux, sauf un, par 87 à 100% de restes ; seul un niveau à la fin du Magdalénien IV n’en contient que 63%, au profit du cheval, qui atteint 36%… Il est vrai que le renne n’était pas seulement comestible, mais il fournissait aussi sa peau pour faire des tentes, des litières, des vêtements, ses os et ses ramures pour façonner des aiguilles, des poinçons, des sagaies ou des harpons, ses boyaux et ses tendons pour faire des ligatures… (B. et G. Delluc – Connaître la préhistoire en Périgord).

En savoir plus sur le régime alimentaire des hommes à la préhistoire.

Le gisement préhistorique de La Madeleine ne se visite pas et n’est plus accessible. Auparavant, une petite partie de l’espace d’exposition qui surplombait le site présentait les découvertes à l’abri de La Madeleine. Cette partie a été supprimée.

Au Moyen-Age, un habitat troglodytique a été creusé dans la falaise dans un niveau situé au-dessus du gisement préhistorique. Seule cette partie qui est visitable actuellement (voir photo à droite).

Sources

La Madeleine : une étude paléoéconomique du Paléolithique supérieur – Katherine V. Boyle

Une nouvelle représentation feminine à la Madeleine (Tursac, Dordogne) – Jean-Pierre Duhard

La parure de l’enfant de la Madeleine (fouilles Peyrony). Un nouveau regard sur l’enfance au Paléolithique supérieur

Thèse – Evolution des comportements techniques au Magdalénien supérieur : les données de l’industrie lithique de La Madeleine (Dordogne), séries récentes – BÜNDGEN BLANCHE

Un gisement préhistorique : La Madeleine, Jean-Marc Bouvier.

L’abri de La Madeleine en pratique…

| Type | Techniques employées | Périodes | Occupation | Restes Humains |

| Abris sous roche | Magdalénien Azulien | – 10 000 ans | Oui | |

| Dimensions | Nombre de représentations | Art mobilier | Outils / Artefacts | |

| site sur 250 mètres de long | Innombrable en art mobilier | Oui sur tous les supports possibles : bois, os, ivoire, calcaire… | Oui harpons, perçoirs, grattoirs, percuteurs | |

| Localisation | Accessibilité | Date découverte | Particularités | |

| Tursac périgord | Ne se visite pas | En 1863, par Edouard Lartet et Henri Christy | Un gisement à l’origine du magdalénien. |