Accueil / Musées et sites / Baume de Gigny

Baume de Gigny

Baume de Gigny

Paléolithique moyen (145 000 à 32 000 ans BP)

Gigny-sur-Suran – Jura

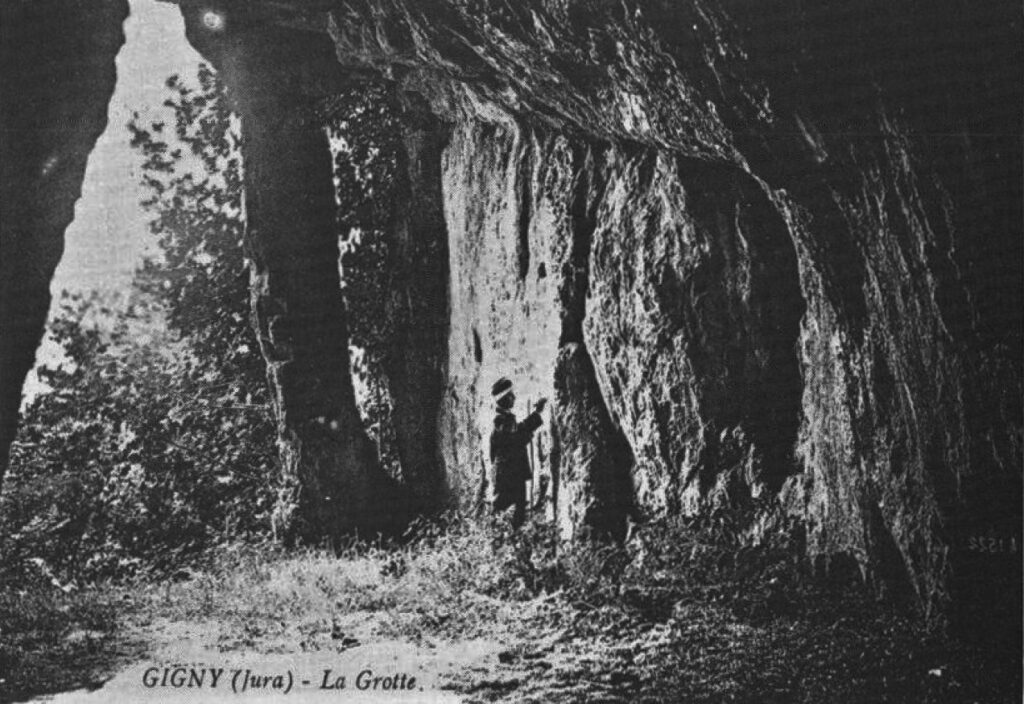

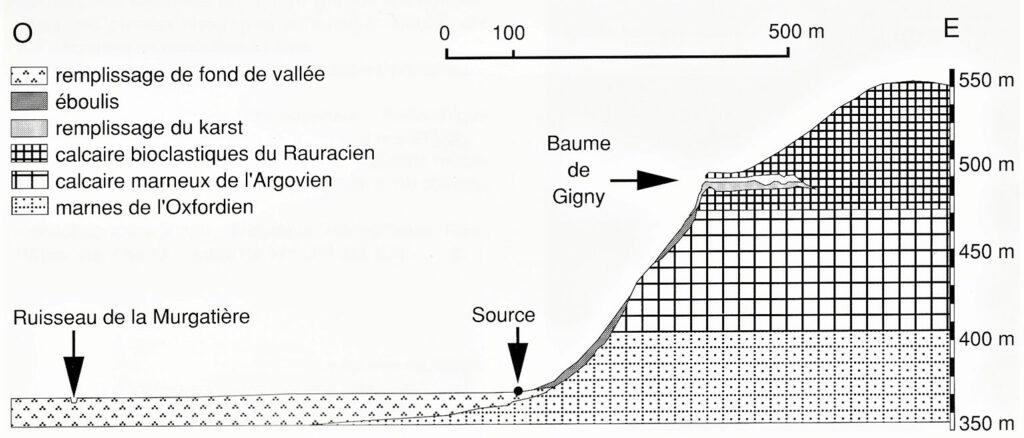

La Baume de Gigny est située dans la Petite Montagne, au lieu-dit Sous la Roche (Gigny-sur-Suran). Cette grotte s’ouvre à 480 m d’altitude, sur le flanc Est du Suran, un affluent de l’Ain. Elle fournit des renseignements précieux pour la connaissance de l’évolution du climat par sa séquence stratigraphique servant de référence pour le Quaternaire régional. Elle a livré la plus ancienne industrie lithique du Jura connue à ce jour (145 000 ans BP) ainsi qu’une importante séquence moustérienne permettant de retracer l’évolution des modes de vie des chasseurs-cueilleurs au travers des objets lithiques et des restes osseux de grands mammifères.

Zone de protection Natura 2000 (FR4301334)

La zone appelée Petite Montagne du Jura est un site de protection Natura 2000, il ne faut donc pas entrer à l’intérieur de la grotte. Elle est fréquentée par 13 espèces de chauves-souris protégées sur les 34 espèces répertoriées en France. D’autres espèces sont également présentes dans la grotte et aux alentours. Les parois escarpées de la falaise du Fays constituent par exemple un biotope de prédilection pour le Faucon pèlerin, rapace emblématique qui a failli disparaître en France.

Historique des fouilles

À la fin du 18ème siècle, l’extraction du guano de chauve-souris (sûrement en guise d’engrais) dans la salle du fond permis la découverte d’ossements humains, notamment un crâne recouvert d’une couche de calcite qui en laissait apercevoir la forme. Au 19ème siècle, plusieurs squelettes furent découverts, mais le caractère anarchique des fouilles entreprises n’avait pas permis d’attribuer une chronologie et une localisation des ossements. À la fin du 19ème siècle, l’archéologue lyonnais Émile Chantre en poursuivant les fouilles mit au jour un riche mobilier permettant d’attribuer l’âge des sépultures au Néolithique. Il pressentit l’existence de vestiges plus anciens, bien qu’aucune excavation n’eût atteint les niveaux paléolithiques avant le 20ème siècle. En 1955, un habitant de la région avait décidé de fouiller clandestinement le site détruisant ainsi les niveaux historiques et protohistoriques restants.

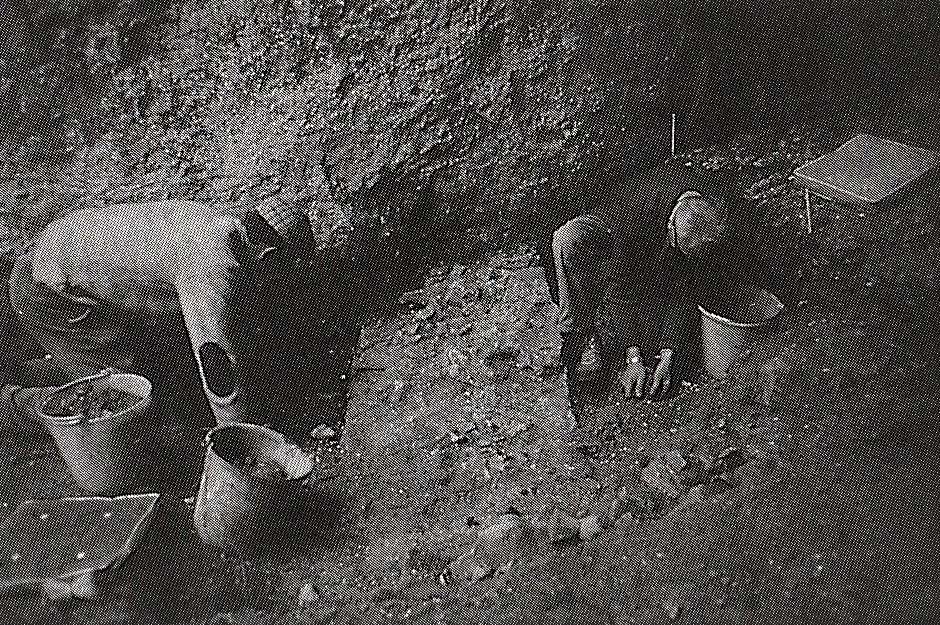

C’est à partir de 1966 à 1977 à raison d’un jour par semaine et durant cinq mois de l’année que Marcel Vuillemey (aidé de Pierre Mouquand, de Lucien Roland et de Paul Mathieu) procèdera à un vaste sondage légèrement en retrait par rapport à l’aplomb du porche. Le sondage de 4 m² au départ s’étendit ensuite à une surface de 30 m² pour les premiers niveaux, puis se réduisit progressivement avec la profondeur pour des questions de sécurité. Au terme de cette fouille, une stratigraphie de 28 couches s’étalant sur les 12 m de remplissage avait pu être mise en évidence. Il s’agissait d’une fouille méthodique et rigoureuse avec présence d’un carroyage métrique, d’un niveau 0 (piton placé au milieu d’une croix gravée sur la paroi nord) et le matériel lithique ainsi que les pièces osseuses entières ou très facilement déterminables ont été côtés dans les trois dimensions de l’espace. Bien que non localisés très précisément, les fragments osseux (principalement les fragments de diaphyse d’os long) ont été systématiquement récupérés quelle que soit leur dimension et ont été triés par couche. Sous l’impulsion de Marcel Vuillemey et Michel Campy, une collaboration pluridisciplinaire avec de nombreux scientifiques s’instaura, résultant de ceci la parution en 1989 d’une synthèse des données intitulée « La Baume de Gigny » comprenant des analyses sédimentologiques, palynologiques, fauniques (macro-mammifères, rongeurs, insectivores, poissons, oiseaux) et archéologiques. Sur des bases méthodologiques différentes, plusieurs articles ont par la suite été publiés, sur la reconstruction de l’environnement et du climat à la Baume de Gigny et ce à partir des rongeurs.

En ce début de 21ème siècle, le matériel issu des fouilles de Marcel Vuillemey continu d’être une source d’informations archéologiques et paléontologiques importante grâce à l’apport de nouveaux outils analytiques. En 2003 et 2004, deux campagnes de sondage ont eu lieu de manière à observer l’étendue des couches archéologiques. Le premier (6m²) très en retrait du porche (à 30m des fouilles de M. Vuillemey) et le second, à quelques mètres en arrière des fouilles anciennes de M. Vuillemey, confirmant le potentiel archéologique encore disponible. Quelques années plus tard, le matériel faunique mis au jour par M. Vuillemey a fait l’objet de récentes études.

Contexte géologique

La vallée du Suran appartient à la zone des lanières qui est caractéristique de la partie occidentale du Jura. La Baume de Gigny est un système karstique qui s’est développé dans les séries calcaires et calcaréo-marneuses du Jurassique supérieur formant la falaise supérieure. Le flanc ouest de la vallée voit affleurer les calcaires du Jurassique moyen en position inclinée et recouverts par des argiles résiduelles à chaille, témoins de la dissolution des calcaires sous-jacents. Le système karstique de la Baume de Gigny est un vieux réseau aujourd’hui complétement fossilisé colmaté par de l’argile et de la calcite, avec une absence totale de circulation d’eau. Le porche de la grotte est divisé en deux par un pilier offrant une entrée étroite et une autre bien plus large. Le site de la Baume se trouve dans les limites occidentales des moraines abandonnées lors des deux dernières glaciations : celle du Riss où la vallée du Suran a certainement joué le rôle de chenal d’évacuation des eaux fontes vers le Sud et celle du Würm qui s’est arrêtée à une dizaine de kilomètres à l’Est de la Baume de Gigny aux alentours d’Orgelet. La grotte se trouvait ainsi dans un environnement périglaciaire qui a oblitéré son remplissage.

Photos :

A droite Vue de l’inclinaison de la pente menant à la source ©J.Ozcelebi

Ci-dessous Vue extérieure de la Baume de Gigny

©J.Ozcelebi

Plans et stratigraphies

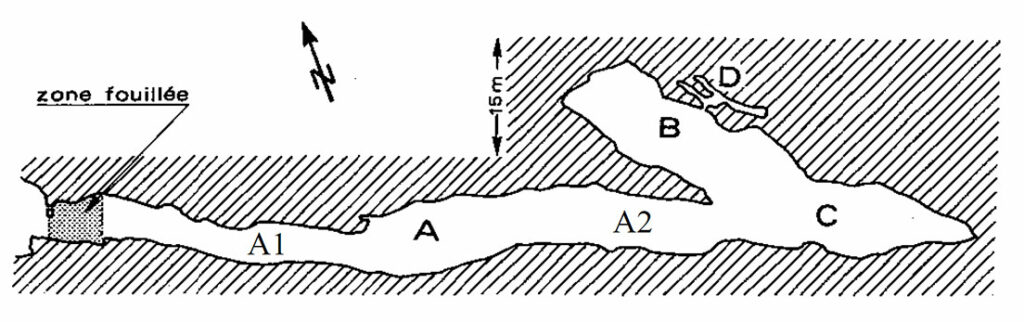

La grotte se présente comme une galerie rectiligne d’une centaine de mètres d’orientation Nord-Ouest/Sud-Est accusant un léger pendage ascendant, entraînant une dénivellation de 2 m 50 entre l’avant et le fond de la cavité. Le réseau karstique est formé de deux galeries et de deux salles :

Galerie principale A, : la plus longue subdivisée en 2 parties.L’une qui s’apparente à un tronçon bien calibré et légèrement sinueux de 4 à 5 m de large sur 40 m de long, le sol y est régulier. Et l’autre plus vaste et plus variable de 7 à 10 m de large sur une longueur de 60 m, dans cette zone le sol présente des petits gours et des petites stalagmites.

Galerie B : fait un d’angle d’environ 30° avec la galerie principale, elle fait 10 à 12 m de large, pour une longueur de 25 m. Le sol est jonché de grosses pierres anguleuses pouvant être recouvertes de guano.

Salle C : dans le prolongement de la galerie A et s’ouvre sur la B. Une masse stalagmitique présente le long de la paroi sud, lui donne son nom : salle du Dôme. De forme ovale, cette salle mesure une trentaine de mètres de long sur 17 m de large. Le sol s’apparente plus à celui de la galerie B.Salle D : petite salle basse à laquelle on accède depuis la galerie B. Elle doit son nom à la chambre des sabots à cause de la morphologie des stalagmites glissantes qui la remplissent. Il avait été suggéré de nommer plutôt cette salle le charnier à cause de tous les crânes et squelettes humains qui y ont été retrouvés.

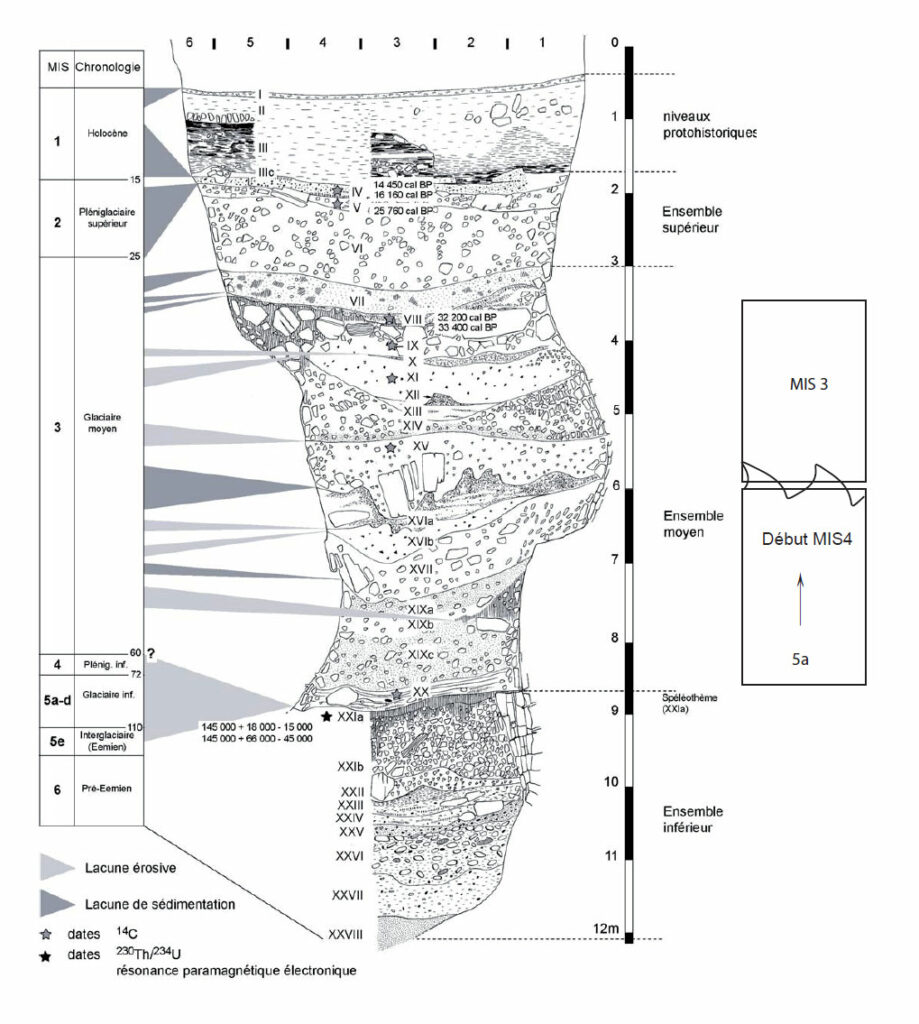

Les 12 m de stratigraphie mis au jour correspondent à 28 couches individualisées (31 subdivisions différenciées) regroupées en 4 grands ensembles :

- couches I à III : les niveaux historiques et protohistoriques. Ces niveaux sont remaniés à de nombreux endroits à la suite de fouilles clandestines.

- couches IV à VI : l’ensemble supérieur qui renferme principalement des vestiges mésolithiques (pointe azilienne) et du Paléolithique supérieur.

- couches VII à XX : l’ensemble moyen à industries moustériennes.

- couches XXI à XXVIII : l’ensemble inférieur débutant par un niveau calcitique et se terminant au niveau du substrat rocheux.

Industries lithiques

Couches IV à VI

La révision récente de six gisements paléolithiques de Franche-Comté et de Bourgogne a intégré la réalisation d’un important programme de datation 14C AMS qui a permis de préciser le cadre chronologique et culturel du Paléolithique supérieur sur les marges du Jura, en zone périglaciaire. Un cadre chronoculturel général mais provisoire peut être proposé de la fin de l’Interpléniglaciaire au début du Tardiglaciaire (Dryas ancien), comportant une évolution culturelle d’au moins six phases pour la région :

Une phase 1 associée à l’Aurignacien située entre 35 000 et 33 000 cal BP. Correspondant aux plus anciennes manifestations du Paléolithique supérieur des marges jurassiennes. Le gisement de référence est celui de la Mère-Clochette. Une phase 2 attribuée au Gravettien située entre 32 000 et 30 000 cal BP. Une phase 3 qui serait contemporaine de la séquence solutréo-badegoulienne entre 24 000 et 23 000 cal BP. Une phase 4 rattachée au Badegoulien entre 21 000 et 19 500 cal BP. Les niveaux V et VI de Gigny-sur-Suran se rattacheraient à cette phase. Le Badegoulien est également présent dans le nord de la Suisse, dans la région de Bâle, dans la grotte de Kastelhöhle Nord. Une phase 5a correspondant à l’étape de mise en place du Magdalénien moyen « à navettes » entre 18 700 et 18 000 cal BP. On peut considérer, de manière plus générale, qu’elle constitue la première étape de mise en place du Magdalénien dans son sens le plus classique du terme. Une phase 5b contemporaine de la deuxième phase du Magdalénien moyen « à navettes » entre 18 000 et 17 000 cal BP. Et une phase 6 correspond à la fin du Magdalénien moyen ou au début du Magdalénien supérieur entre 17 000 et 16 000 cal BP.

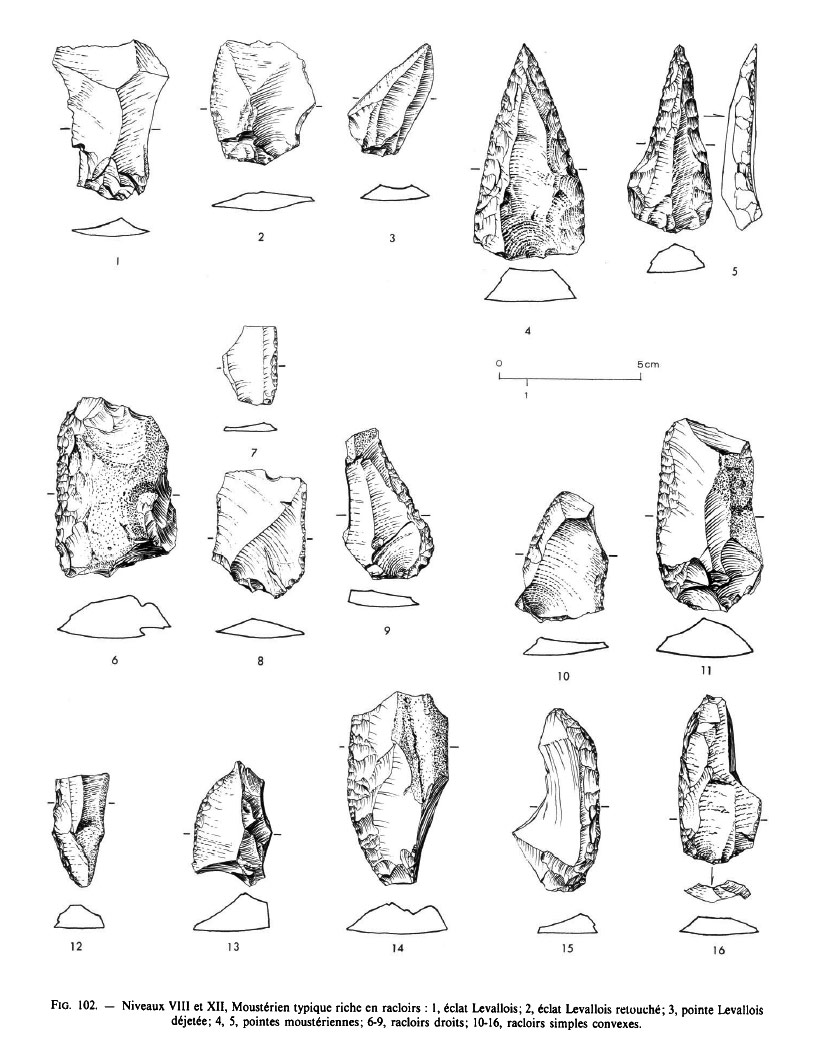

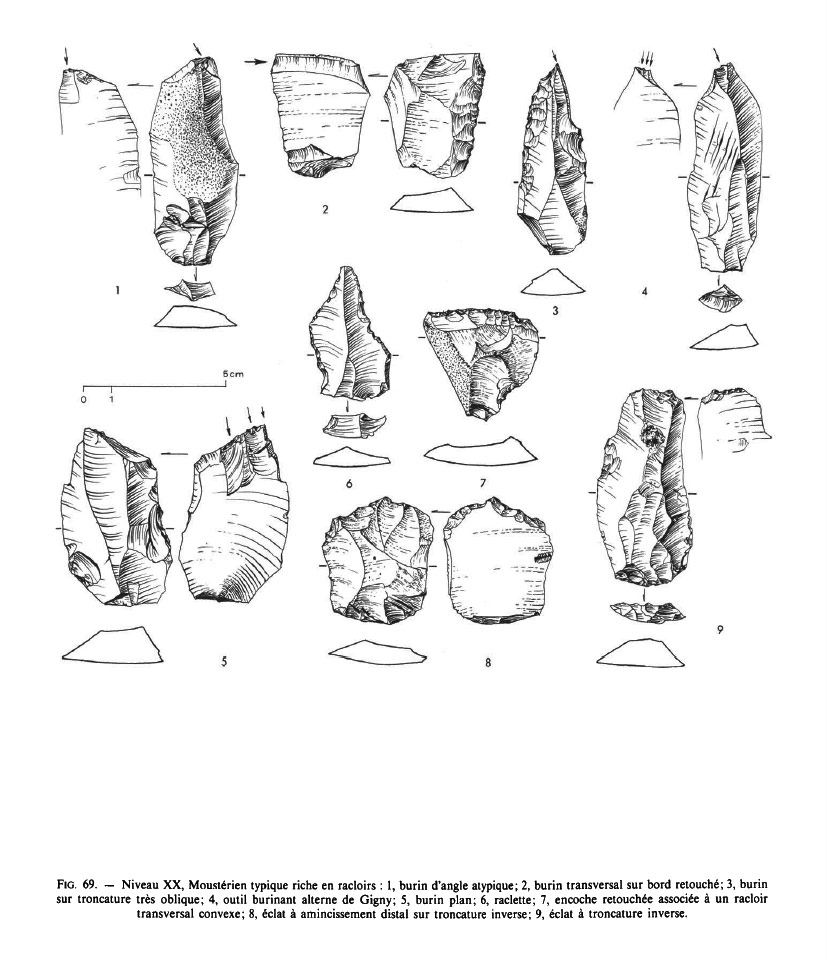

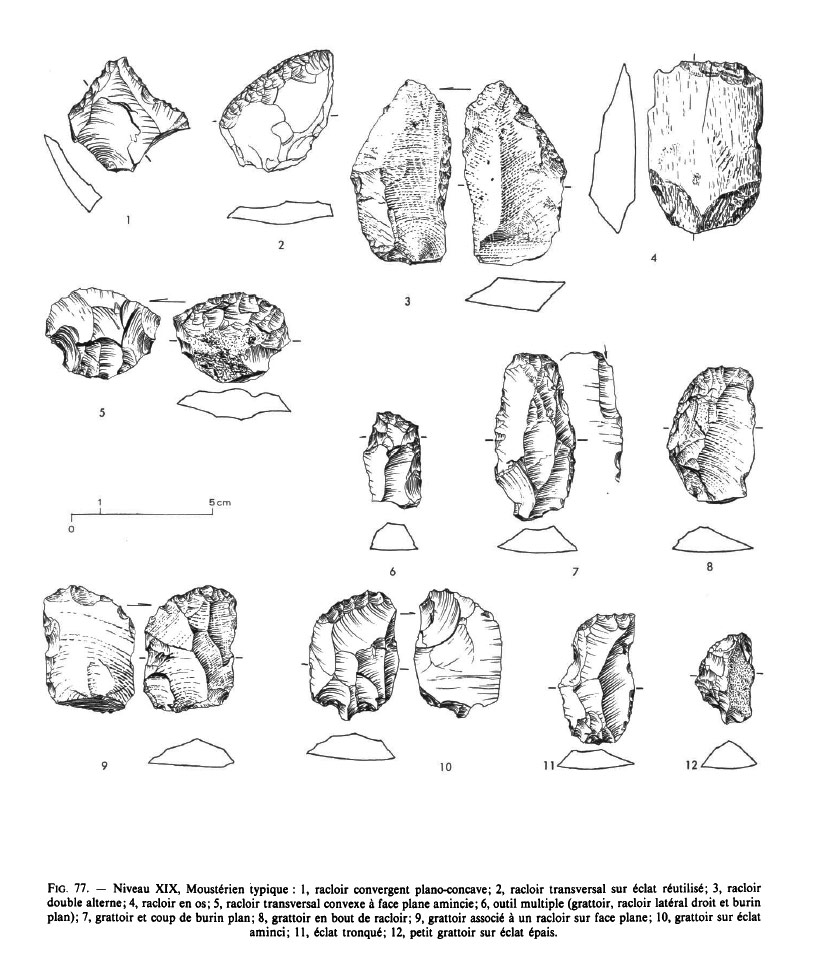

Couches VII à XX : Industries moustériennes

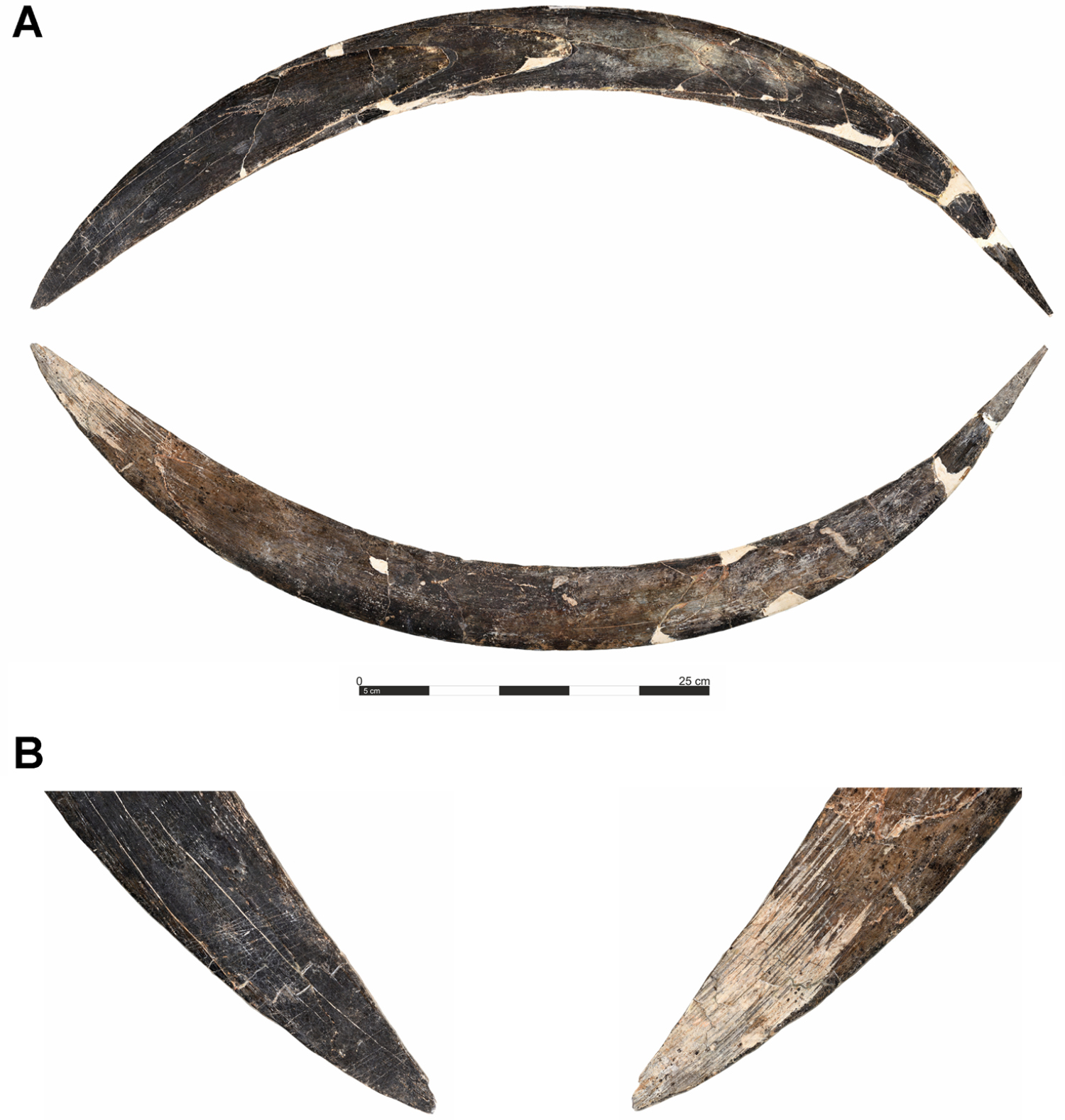

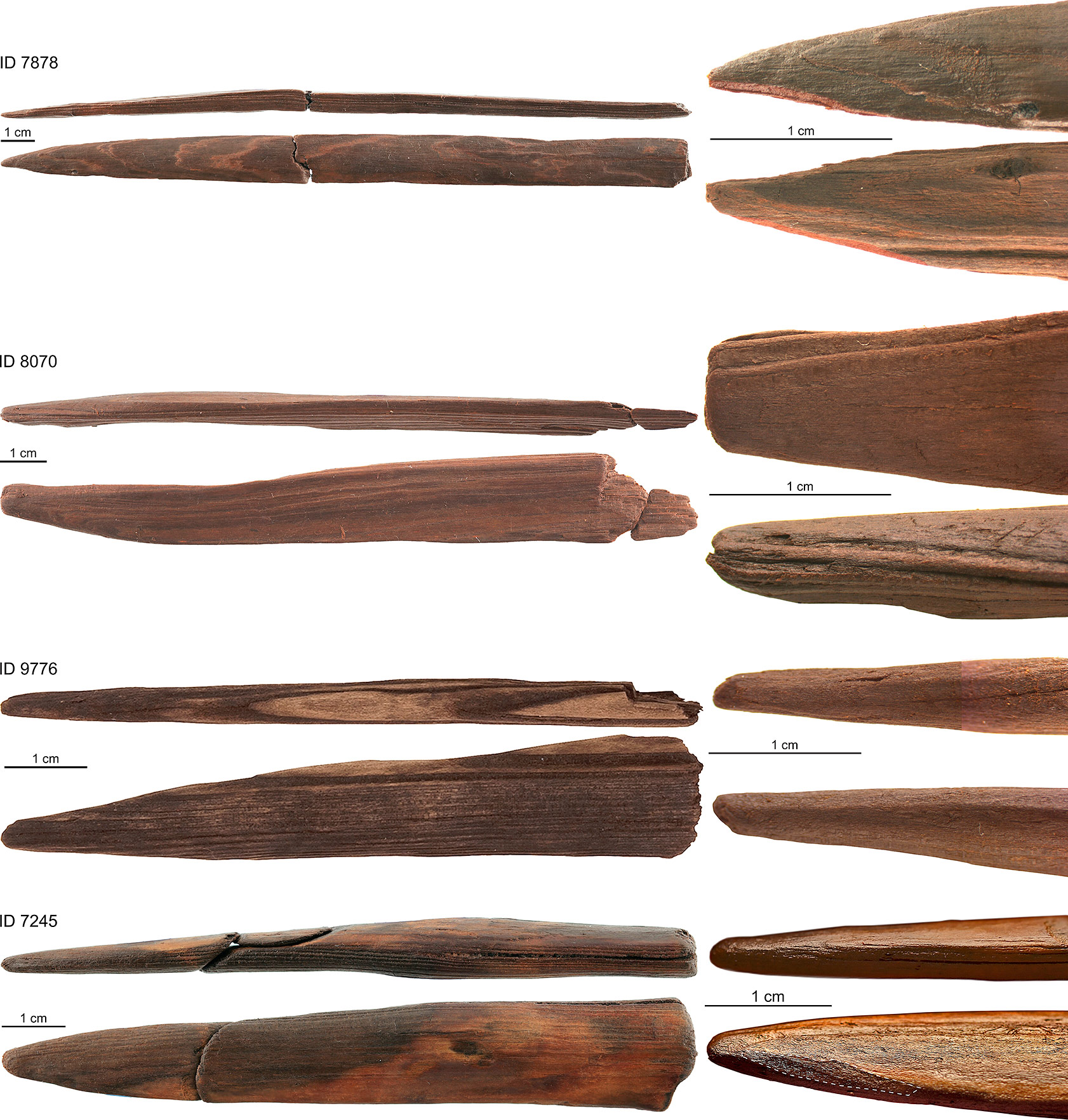

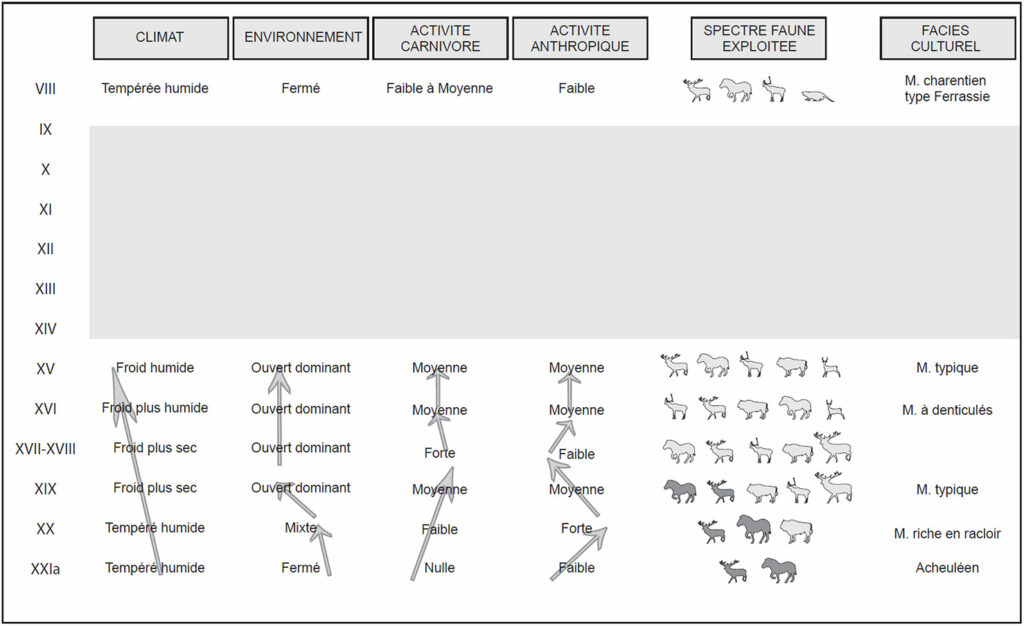

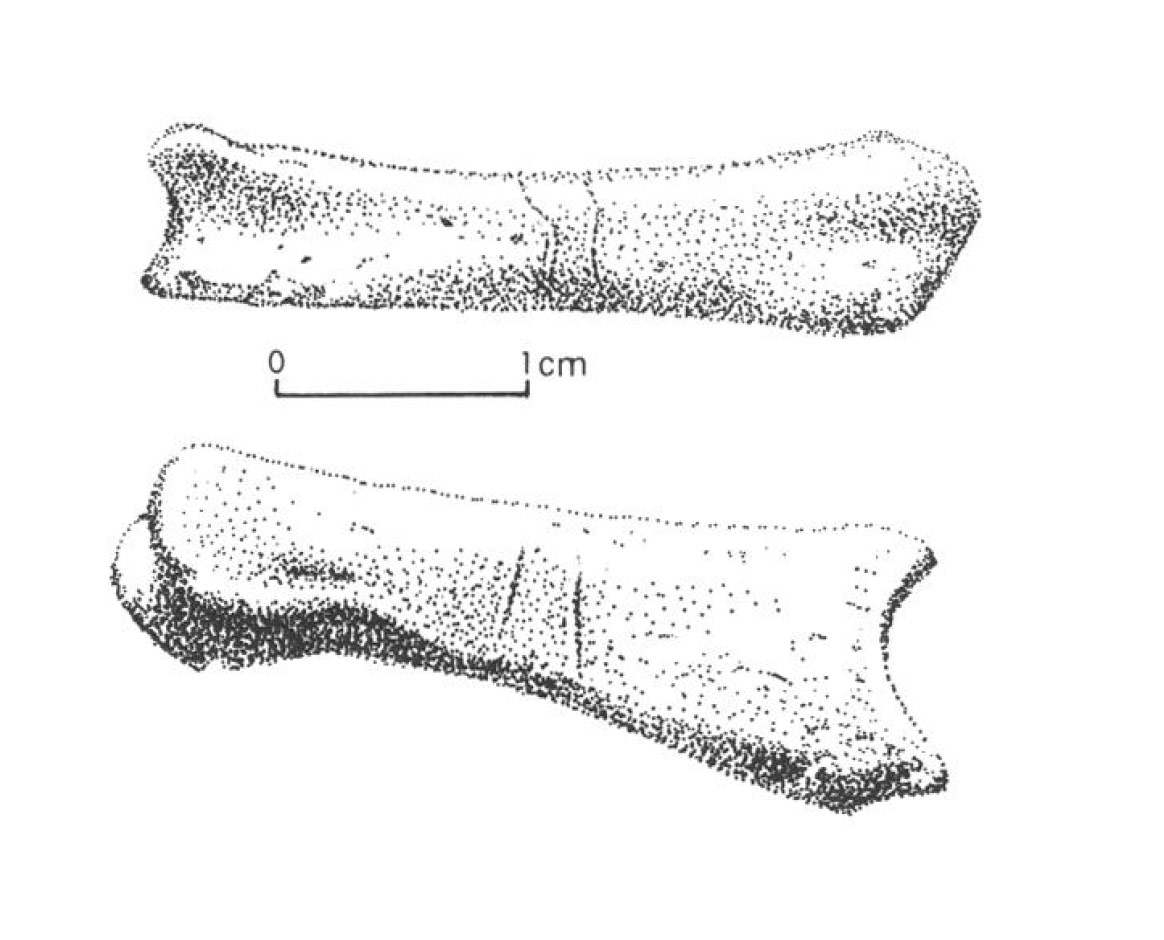

Cet ensemble de couches, datant d’il y a 145 000 à 32 000 ans (MIS 6 à MIS 3), a livré 10 801 restes osseux et dentaires inégalement distribués. Les deux groupes de matière les plus utilisés étaient le silex et la chaille. Le Paléolithique moyen est illustré par un Moustérien de faciès denticulé (niveau XVI) interstratifié au centre d’une séquence comportant quatre niveaux d’habitat, dont les industries homogènes appartiennent au Moustérien typique. Le Moustérien à denticulés de ce niveau s’intègre bien dans le schéma habituel du Moustérien de ce type, malgré un pourcentage tout à fait inhabituel de pointes pseudo-Levallois. Les industries des niveaux XIX et XV (Moustérien typique) et celles des niveaux XX et VIII (Moustérien riche en racloirs) présenteraient une unité de style induit vraisemblablement par la survivance de solides traditions techniques qui appuieraient l’hypothèse d’une évolution en circuit fermé. Malgré les variations importantes de certains indices typologiques, la filiation possible entre ces divers Moustériens typiques paraît confirmée par la présence constante d’un outil burinant spécifique à ce site. Il semblerait qu’une industrie osseuse avait également été découverte (Fig. 77 n°4).

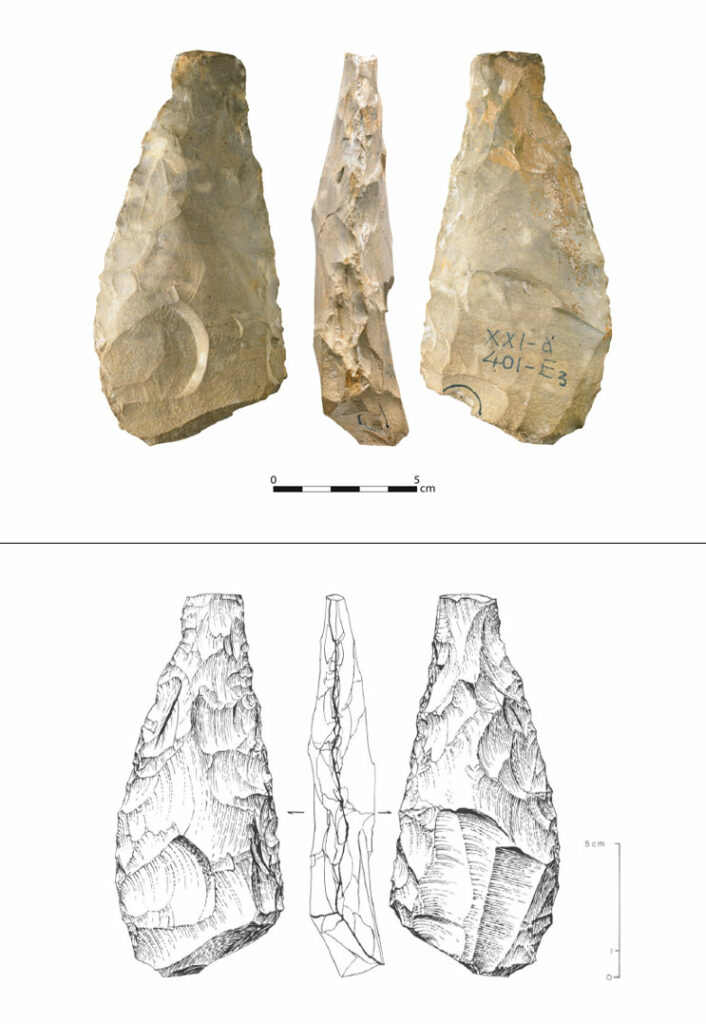

Couches XXI à XXVIII : Industries acheuléennes

Le niveau XXI fait partie de la seule série stratigraphique concernant l’Acheuléen retrouvé dans le Jura. Ce niveau n’a livré qu’une trentaine de pièces dont quatre bifaces auxquels s’ajoutent pointe, lame et éclat Levallois, éclats ordinaires, encoche retouchée, racloirs droits et simples convexes, couteaux à dos et nucléus. Les quatre bifaces sont de qualité inégale et le plus beau est en chaille grise à grain fin dont la pointe cassée, de type micoquien. L’extrémité proximale a été amincie sur une de ses faces par de grands enlèvements laminaires parallèles à l’axe de la pièce. Un des bords est pratiquement droit, alors que l’autre est légèrement concave. Les bords sont finement aménagés par retouche irrégulière. Les auteurs voyaient là un Acheuléen de type micoquien de débitage Levallois. Les datations physiques du spéléothème de la couche XXI par la méthode uranium/thorium et par la méthode de résonance paramagnétique électronique avaient permis de dater ce niveau à environ 145 000 ans.

Faune

Les mammifères retrouvés sont nombreux et variés, ils révèlent 23 genres différents (hors petits rongeurs, insectivores et chiroptères). Parmi ces restes osseux on peut trouver par exemple les animaux suivants : hermines (Mustela erminea), belettes (Mustela nivanis), loups (Canis lupus), renard polaire (Alopex lagopus), ours de Deninger (Ursus deningeris) et ours des cavernes (Ursus spelaus), mégacéros (Megaloceros giganteus), bisons (Bison bonasus), mammouth (Mammuthus primigenius), etc. Environ 70 espèces d’oiseaux réparties dans tous les niveaux dont la présence du Mergule nain (Alle Alle), petit oiseau pélagique arctique mesurant environ 20 cm. Lors des études initiales, la seule évidence d’une utilisation des os d’oiseaux par l’homme, dans le gisement de Gigny, consistait en une phalange 2 du doigt postérieur IV de Cygne sauvage (Cygnus cygnus) provenant de la couche XV.

Récemment, une étude plus précise des restes osseux a permis de découvrir au niveau des couches de l’ensemble moyen (couches VII à XX) plusieurs ossements présentant des traces d’activité anthropique comme des stries de découpe et des points d’impact sur divers et nombreux éléments squelettiques de cerfs et de chevaux par exemple, mais aussi des os brûlés. Lors des premières études du site, la séquence des 44 niveaux d’associations de rongeurs identifiés avait permis d’analyser l’évolution du climat et de tenter un premier essai de paléoclimatologie quantitative.

Paléoclimats

Les résultats (ensemble moyen) concernant les compositions isotopiques de l’oxygène du phosphate (δ18O) mesurées à partir d’émaux dentaires d’Equus et de Cervus mettent en évidence certains aspects de l’évolution climatique à la fin du Pléistocène. Au cours du Paléolithique moyen, les hivers étaient plus froids qu’aujourd’hui, tandis que les températures estivales étaient similaires. Par conséquent, l’une des caractéristiques frappantes de l’âge glaciaire pourrait être l’existence de grandes amplitudes dans les transitions saisonnières de température entre les saisons chaudes et froides. De plus, les basses températures hivernales constituaient très probablement un facteur limitant de la dispersion et de la répartition des espèces. Le climat en France ressemblait à celui que l’on connaît aujourd’hui dans certains pays d’Europe de l’Est. Les températures hivernales documentent l’existence d’un gradient thermique Ouest-Est bien développé à 145 000 ans d’environ −9 ° C, beaucoup plus fort que l’écart de −4 ° C enregistré aujourd’hui entre le Lot et le Jura.

Synthèse finale de l’étude intégrée des données climatiques, environnementales et archéozoologiques du site (Fabre, 2011)

Les températures hivernales négatives étaient probablement responsables de l’étendue et de la durée de la couverture neigeuse, limitant ainsi les ressources alimentaires disponibles pour les grands mammifères et leurs prédateurs néandertaliens. Par conséquent, l’occupation du site par les Néandertaliens aurait pu être temporaire avec une possible désertion pendant la saison très froide (voir Fabre, 2010).

Rédaction

Jonathan OZCELEBI

Remerciements à Magali FABRE, Docteur en Archéozoologie

Bibliographie

Campy, M., Chaline, J., & Vuillemey M. (sous la direction de) (1989). La Baume de Gigny (Jura) in Gallia préhistoire. Supplément 27.

Cupillard, C., Fornage, S., & Malgarini, R. (2009). Le Paléolithique supérieur ancien dans le quart nord-est de la France : l’exemple de la Franche-Comté. Environnement, chronologie et faciès culturels. Le Paléolithique supérieur ancien dans le quart nord-est de la France : l’exemple de la Franche-Comté. France. p. 351 – 363.

Drucker, D.G., Bridault, A., & Cupillard, C. (2012). Environmental context of the Magdalenian settlement in the Jura Mountains using stable isotope tracking (13C, 15N, 34S) of bone collagen from reindeer (Rangifer tarandus), Quaternary International, Volumes 272–273, pp. 322-332.

Fabre, M., Lécuyer, C., Brugal, J., Amiot, R., Fourel, F., & Martineau, F. (2011). Late Pleistocene climatic change in the French Jura (Gigny) recorded in the δ18O of phosphate from ungulate tooth enamel. Quaternary Research, 75(3), 605-613.

Fabre, M. (2010). Environnement et subsistance au Pléistocène supérieur dans l’est de la France et au Luxembourg : étude ostéologique des gisements de la Baume de Gigny (Jura), Vergisson II (Saône-et-Loire) et Oetrange (Luxembourg). Thèse de Doctorat, Aix-Marseille Université.

Navarro, N., Lécuyer, C., Montuire, S., Langlois, C., & Martineau, F. (2004). Oxygen isotope compositions of phosphate from arvicoline teeth and Quaternary climatic changes, Gigny, French Jura. Quaternary Research, 62(2), 172-182.

| Type | Techniques employées | Périodes | Occupation | Restes Humains |

| Grotte | Pas d’art parietal | Acheuléen Aurigancien | au moins 145 000 ans (U/Th et ESR) | Non |

| Dimensions | Nombre de représentations | Outils / Artefacts | ||

| 145 mètres de profondeur | – | Acheuléen et Moustérien | ||

| Localisation | Accessibilité | Date découverte | Particularités | |

| Jura | Pas de visite | 1966 | Présence de la plus ancienne industrie lithique du Jura ; site de référence régional en paléoclimat |

Laurent Carozza, Cyril Marcigny

de François Djindjian (Sous la direction de)