Le feu, « un fil d’or dans le terne et sombre tissu de la Préhistoire »

Le feu à la Préhistoire, représentations par Pascal Semonsut

Docteur en histoire

Si « l’histoire c’est ce que font les historiens », comme se plaît à le dire Antoine Prost, la préhistoire est-

Pour James G. Frazer,

« l’humanité, en ce qui concerne le feu, aurait passé par trois phases : pendant la première, les hommes ignorèrent l’usage ou même l’existence du feu ; pendant la seconde, ils en vinrent à connaître le feu et à s’en servir […], mais ils ignoraient encore tout des façons de l’allumer ; pendant la troisième, ils découvrirent ou employèrent régulièrement, comme procédé d’allumage, l’une ou plusieurs des méthodes qui sont encore, ou étaient encore récemment en vogue […] il y a eu trois âges successifs correspondant à trois phases culturelles et que nous pouvons appeler : l’Âge sans Feu, l’Âge du Feu Employé et l’Âge du Feu Allumé »1 .

La littérature n’accorde pas à ces âges la même importance

La très grande majorité des romans préhistoriques se situe, selon la terminologie de Frazer, pendant « l’Âge du Feu Allumé », c’est-à-dire à une époque où l’Homme sait le produire. « L’Âge sans Feu » ne concerne qu’une petite minorité d’ouvrages. Dans cette Préhistoire de papier, le préhistorique possède quasiment toujours le feu. Il n’est pas cet être rustre symbolisé par la massue. La flamme est, par nature, domestique. Pourtant, « l’Âge sans Feu » est, de loin, le plus long puisque les préhistoriens s’accordent à dater, au moins depuis les années 1950, la maîtrise du feu d’il y a 350 000/400 000 ans seulement. Notre espèce a connu des millions d’années d’évolution sans connaître le feu. Pourquoi alors laisser penser aux lecteurs que l’Homme fut toujours le maître de la combustion ? Il serait facile de multiplier les hypothèses, mais il en est une qui s’impose avec force : l’Homme est le seul être vivant à faire du feu. Posséder le feu c’est prouver de la façon la plus éclatante, la plus indiscutable, que notre espèce n’a rien à voir avec l’animal, dans la mesure où même nos plus proches concurrents, les singes, en sont incapables. La victoire de l’humain sur le simien est totale.

D’où vient ce symbole de l’hominisation ?

Manuels scolaires et romans retiennent deux origines au feu maîtrisé : la foudre et l’éruption volcanique. Le souvenir de Prométhée est toujours bien vivant chez les auteurs des manuels et les romanciers : « […] des inventions prodigieuses eurent lieu en ces temps barbares. La première fut celle du feu : d’abord on entretint une flamme allumée par le soleil ou la foudre […] » (Daniel-Rops, Notre histoire, CEP, 1951) ; « Un jour, à la saison des feuilles rousses, un orage effroyable éclata sur le territoire. La foudre tomba sur un bosquet,y mit le feu. […] Tremblant d’excitation, il gratta la braise, l’amassa, y empila de petites branches sèches. Elles flambèrent. Il alimenta leur combustion. […] Le feu qu’il avait ainsi volé brûlait en pétillant » (J.-L. Déjean, Histoires de la Préhistoire, 1993)

C’est également la foudre qui apporte le feu aux Néandertaliens de Burian

Quoi qu’il en soit, cette domination de la foudre, à peine entamée par l’éruption volcanique, ne manque pas d’étonner lorsqu’on la compare avec les travaux des préhistoriens. Louis Figuier ne l’évoque même pas puisque « selon toutes probabilités, [l’Homme] eut connaissance [du feu] accidentellement, soit qu’il l’eût recueilli des matières qui s’étaient embrasées au soleil, soit qu’en frappant deux silex l’un contre l’autre il eût mis le feu, sans le vouloir, à quelque substance très inflammable ». Dans les années 1950, Armand Rio est plus catégorique : selon lui, « l’invention du feu n’a pas besoin, pour s’expliquer, d’un décor grandiose, zébré par les éclairs du ciel, secoué par le fracas du tonnerre ». En 1971, dans la réédition de L’homme et la matière, Leroi-Gourhan estime que l’« on peut toujours imaginer le premier foyer, affirmer que la découverte d’une pièce de gibier cuite par un incendie de forêt a fait naître l’art culinaire, il n’y a aucun risque à le faire puisque aucun démenti n’est possible ». Il en conclut« qu’on ne sait absolument rien des origines du feu domestique ». Enfin, dans leur monographie sur La grande aventure du feu, parue en 2006, Bertrand Roussel et Paul Boutié restent très prudents, affirmant que « si l’emprunt du feu à des sources naturelles ne peut être écarté, il reste cependant impossible à démontrer… ». L’école et la littérature restent sourdes au discours préhistorien. Pourquoi ? Est-ce parce que dans les mythes sur l’origine du feu il n’existe aucune allusion aux volcans, alors que la foudre alimentant les premiers foyers fait partie des lieux communs dès l’Antiquité ? La vision vulgaire du feu se nourrirait ainsi aux sources les plus anciennes, faisant fi des précautions scientifiques. Il est une autre hypothèse. Si l’on s’en tient aux évidences, la foudre vient du haut, la lave du bas. N’est-il pas plus gratifiant, plus valorisant, d’être redevable à ce qui nous surplombe, plutôt qu’à ce qui se trouve sous nos pieds ?

Qu’il vienne de Vulcain ou de Zeus, le feu améliore considérablement la vie des premiers hommes. Tout amoureux de la Préhistoire et de la littérature connaît ces lignes de La guerre du feu de Rosny Aîné : « Que feront les Oulhamr sans le feu ? cria-t-il. Comment vivront-ils sur la savane et la forêt ; qui les défendra contre les ténèbres et le vent d’hiver ? Ils devront manger la chair crue et la plante amère ; ils ne réchaufferont plus leurs membres ; la pointe de l’épieu demeurera molle. Le Lion, la Bête-aux-Dents-déchirantes, l’Ours, le Tigre, la Grande Hyène les dévoreront vivants dans la nuit ».

Que les auteurs en soient conscients ou pas, ce schéma imprègne, par la force de sa concision, par sa puissance évocatrice, tout exposé sur l’utilité du feu, qu’il soit didactique ou fictionnel, depuis près d’un siècle.

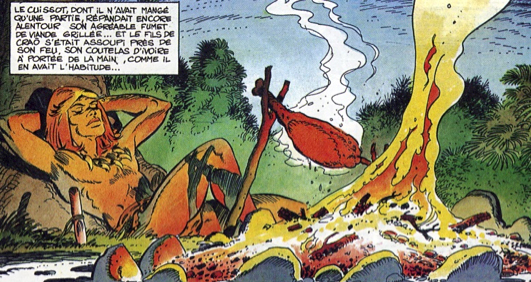

Éviter à l’Homme de « manger la chair crue et la plante amère » : à toutes les décennies, et pour tous les médias, la première fonction du feu est la cuisson, dans des proportions sans cesse croissantes des années 1940 à 1970. Les deux dernières décennies du XXe siècle sont marquées, quant à elles, par un très net repli. Le développement de la restauration rapide, la diffusion massive du four à micro-ondes, l’utilisation de plus en plus courante des plats cuisinés à réchauffer en sont-ils les responsables ? Oser une réponse serait bien téméraire : nous nous contenterons de relever la contemporanéité de ces deux évolutions. Cependant, ce relatif effacement de fin de millénaire ne remet aucunement en cause cet axiome de la représentation de la Préhistoire : le feu c’est celui qu’on nourrit aussi bien qu’il nourrit

Si les auteurs de manuels scolaires, de bandes dessinées et de romans accordent autant d’importance à l’image du feu permettant la cuisson, ce n’est pas seulement parce que grâce à cela tout devient savoureux, c’est parce qu’avec le feu l’alimentation devient gastronomie. Comme l’écrit Gaston Bachelard, le feu « ne se borne pas à cuire, il croustille. Il dore la galette. Il matérialise la fête des hommes. Aussi haut qu’on puisse remonter, la valeur gastronomique prime la valeur alimentaire et c’est dans la joie et non pas dans la peine que l’homme a trouvé son esprit. La conquête du superflu donne une excitation spirituelle plus grande que la conquête du nécessaire. L’homme est une création du désir, non pas une création du besoin »2 . Manger cru est un « besoin ». Manger cuit est un « désir ». Rien ne prouve mieux l’humanité des hommes premiers que le fumet d’un cuissot de renne sur la steppe.

Empêcher « le Lion, la Bête-aux-Dents-déchirantes, l’Ours, le Tigre, la Grande Hyène [de dévorer les hommes] vivants dans la nuit », telle est la deuxième fonction du feu. Dans un monde où l’Homme est aussi bien un prédateur qu’une proie, la flamme est celle qui assure sa protection contre les animaux. Après le feu nourricier, le feu protecteur ne cesse de progresser des années 1940 à 1960 pour connaître un déclin très net dans les trois dernières décennies du siècle. L’animal cesserait-il de faire peur ? « Qui a peur du grand méchant loup ? C’est pas nous » : la comptine aurait-elle raison ? Cessant de faire peur parce qu’on le rencontre plus souvent derrière les grilles d’un zoo ou sur l’écran de télévision que face à soi sur un sentier désert, l’idée de s’en protéger se dissiperait comme un mauvais rêve au matin. Pourtant, cet obstacle qu’il dresse devant les fauves est plus qu’une barrière, c’est une frontière entre, d’un côté, la bête et, de l’autre côté, l’Homme : « […] les lions et les mammouths, c’est moi qui vais courir contre eux, et avec le Feu qui brille et qui brûle, nous les frapperons en riant… Père, tu entendras la course des monstres, et ils pleureront comme des enfants… Frères, prenez tous des branches de Feu… Les bêtes, ce n’est plus que du cuir et de la viande… Nous les chasserons jusqu’au bord du ciel… ». (M. Pagnol, Le premier amour, 1946) ; « Les hommes du feu, accroupis autour du foyer, dormaient d’un sommeil léger, […]. À chaque instant, l’un d’eux se levait et jetait du bois dans le brasier. Au-delà du cercle de lumière, à la lisière de la forêt, rôdaient des bêtes sauvages » (J. London, Avant Adam, 1973).

La séparation est nette, sans la moindre ambiguïté : si l’Homme et l’animal coexistent, ils ont chacun leur territoire de part et d’autre des flammes. Ils n’ont rien à voir l’un avec l’autre. La bête est rejetée, refoulée, hors du « cercle » de lumière. Le feu protège l’Homme de l’animal, matériellement et symboliquement. Il est la victoire contre les ténèbres que notre espèce porte en elle.

Permettre aux préhistoriques de se défendre contre « le vent d’hiver » et de réchauffer « leurs membres » est la troisième utilité que l’école et la fiction trouvent au feu. L’histoire de la représentation du feu, source de chaleur, est sinusoïdale. En progrès dans les années 1940 et 1950, cette image connaît par la suite un net déclin qui la fait passer de la deuxième à la dernière place, les années 1970 étant celles du plus bas étiage avec moins de 8 % des citations. Les deux dernières décennies du siècle sont celles du renouveau, mais un renouveau très relatif avec un pourcentage de citations inférieur à celui des années 1950. Le remplacement de l’âtre par le chauffage central, la disparition du poêle au profit du radiateur seraient-ils responsables de cette évolution ? Il est difficile de l’affirmer, mais, encore une fois, la simultanéité des deux phénomènes est frappante.

On le voit, sur toute la période, les manuels scolaires se montrent très consensuels, voire prudents, en Faouhm se lamente sur le sort des Oulhamr : le feu étant mort, « qui les défendra contre les ténèbres » ? Cette angoisse n’est pas partagée -ou est-elle inavouée ?- par l’école et la fiction. Absente dans les années 1940, l’utilisation du feu comme procédé d’éclairage n’est citée que par un pourcentage très faible d’œuvres, très rarement au-dessus de 15 %. Pourtant, les « ténèbres » génèrent une vraie, une terrible angoisse qui se lit jusque dans les yeux des pré-humains de 2001, l’odyssée de l’espace

La télévision fait-elle preuve de la même sagesse ? Quatre préhistoriens occupent le terrain télévisuel : HCette peur, heureusement combattue par le feu, se dévoile, ou plutôt se devine, rarement en littérature. Au détour d’une page, et entre les lignes, on peut lire son aveu. Pour les Néandertaliens d’Adam Saint-Moore dans leur Marche au soleil, « le feu était là, protecteur, libérateur, consolateur ! […] Le sentiment de la solitude, de la déchéance et de la peur s’effaçait devant sa présence tutélaire. Il conjurait les forces de l’ombre et du froid ». La famille de pithécanthropes mis en scène par Roy Lewis, dans Pourquoi j’ai mangé mon père, considère même qu’avoir de la lumière après le coucher du soleil est un « luxe inépuisable ». À étudier les romans préhistoriques, on sent, beaucoup plus qu’on ne le lit, que s’éclairer est plus qu’une simple commodité. Exactement comme le feu éloigne les bêtes sauvages, il éloigne des hommes la peur de l’inconnu, la peur de ce que l’on ne voit pas. Cette peur du noir, que tous les enfants connaissent, ne doit pas être celle de l’enfance de l’humanité. Elle s’accorde, en effet, fort mal avec l’image d’une espèce, la nôtre, conquérante, dominatrice, promise à un brillant avenir. Elle est là, mais elle est tue, honteuse.

Enfin, « la pointe de l’épieu demeurera molle » puisque l’utilisation du feu pour confectionner des outils arrive en avant-dernière position de notre classement, ne réalisant jamais plus de 10 % des citations, les années 1940 exceptées, et en en étant même absente dans les deux dernières décennies du siècle. Seule la littérature accorde un peu plus d’importance à ce thème, en moyenne 20 % sur l’ensemble de la période : « Avec le feu, il aurait pu durcir la pointe à la flamme, car le feu possède cette vertu singulière de pétrifier le bois et de le rendre incomparablement résistant avant de commencer à le consumer. Quand il n’a pas connu la morsure du feu, l’épieu s’émousse facilement et il faut lui rendre son fil chaque soir » (A. Saint-Moore, La marche au soleil, 1965) ; « Dans sa main gauche, elle serrait fermement un épieu de bois durci au feu […] Elle avait choisi elle-même la branche qui lui convenait, […] puis en avait plongé l’extrémité dans les braises du foyer avant de l’épointer » (C. Féret-Fleury, Chaân la rebelle, 2007)

On retrouve également ce thème dans la peinture de Burian, mais tout aussi rarement

Source : Peintres d’un monde disparu, op. cit., p. 24.

Pourquoi une telle discrétion, voire un tel mutisme ? Se servir du feu pour confectionner des outils serait-il indigne d’un don du ciel ? Serait-ce une occupation trop triviale, manquant du romanesque qui attire et retient lecteurs et spectateurs ? Cela apparaîtrait-il trop anachronique à l’âge des machines-outils et de la Production Assistée par Ordinateur ? Il serait vain de vouloir favoriser l’une de ces hypothèses, d’autant qu’elles doivent certainement s’entremêler.

Le feu préhistorique cuit, protège des animaux, chauffe et éclaire les hommes premiers. Leur vie est liée à la flamme. Plus encore, la flamme est consubstantielle à leur humanité. Elle est le rayon de lumière qui écarte d’eux les ténèbres de l’animalité. Elle est bien « un fil d’or dans le terne et sombre tissu de la Préhistoire »3 .

Pascal SEMONSUT

Docteur en histoire

1 J. G. Frazer, Mythes sur l’origine du feu p. 216.

2 G. Bachelard, Psychanalyse du feu, 1ère edition 1949, p. 38.

3 Citation dans M. et S. Chaulanges, Histoire de l’Antiquité, 6ème, Delagrave, 1955, p. 3.Les liens présentés dans cette page sont choisis par Hominides.com

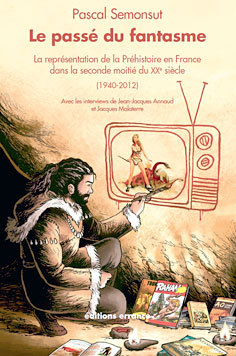

Du même auteur, Pascal Semonsut | Le passé du fantasme La représentation de la préhistoire en France dans la seconde moitié du XXe siècle, éditions Errance, 2013. Pascal Semonsut présente les représentations de la préhistoire depuis les années 50. On pourrait penser naturellement que cette science n’évolue pas beaucoup du fait qu’elle étudie des objets et des faits qui datent de plusieurs dizaines de milliers d’années… Pascal Semonsut nous démontre le contraire ! Le cinéma, les livres scolaires, les films, les bandes dessinées et bien sur la télévision présentent la préhistoire de manières différentes selon l’époque, le contexte politique. Chacun a sa propre vision de la préhistoire. Avec cet ouvrage on découvre pourquoi et comment cette vision s’est construite ! En savoir plus sur Le passé du fantasme |

Lire également d’autres articles de Pascal Semonsut :

La Préhistoire sous le signe de l’ambiguïté

Les préhistoriens réels et imaginaires de la deuxième moitié du XXème siècle

La Préhistoire sur grand écran

Annaud et Malaterre, deux réalisateurs en préhistoire

La représentation du feu à la préhistoire

Le soleil, des morts et des pierres

De Rosny à Jean Auel : les écrivains de Préhistoire dans la seconde moitié du XXe

Les romans préhistoriques

Et la femme de Cro-Magnon ?

De Tounga à Vo’Hounâ. Un demi-siècle de BD préhistorique

L’étrange destinée de l’abbé Breuil

Jean Clottes, un archéologue dans le siècle

La guerre du feu

Jules Verne et la préhistoire

Néandertal la légende

Le néolithique vu par les historiens

Préhistoire, un monde de violence

L’étonnant destin de la frise de l’évolution