Et la femme de Cro-Magnon ?

On parle toujours de l’homme de Cro-magnon… il avait pourtant une femme !

par Pascal SemonsutDocteur en histoire

« La femme est l’avenir de l’homme » chante le poète. L’est-elle du préhistorien ? Pour Claudine Cohen, auteur d’une des rares études consacrées à la femme dans la Préhistoire, malgré les images féminines peintes ou gravées au fond des grottes et les statuettes retrouvées en grand nombre, « la question de la place et du rôle de la femme est restée marginale dans les enquêtes sur la préhistoire. En France, c’est ‘‘l’homme préhistorique’’ qui alimente les débats scientifiques en paléoanthropologie et en préhistoire depuis le début du 19e siècle […] longtemps la femme fut réputée archéologiquement invisible » . Même si elle constate une prise en compte plus forte du fait féminin dans la seconde moitié du XXe siècle, sous les effets conjugués de l’ethnologie, de la New Archeology et des luttes féministes, que son ouvrage soit le fait d’une femme, ne révèle-t-il pas le désintérêt encore vivace du monde masculin préhistorien pour cette question ? Cette « invisibilité archéologique » dont la femme fut longtemps -et se trouve encore- victime se double-t-elle d’une « invisibilité médiatique » ? Il y aurait fort à parier effectivement que les savants ne s’y intéressant pas ou très peu, les Français n’en soient pas, ou très peu informés.

Mme Cro-Magnon privée d’école

Pari gagné pour ce qui concerne l’école. Comme elle néglige les préhistoriennes, elle se désintéresse des femmes préhistoriques. Il faut attendre les deux dernières décennies du XXe siècle pour que les auteurs de manuels du secondaire se rendent compte qu’ils ont omis de parler d’une moitié de l’humanité. Durant quarante années, aucune figure féminine ne trouve sa place dans les pages des livres d’histoire. Quant à l’enseignement primaire, même si l’on constate que les ouvrages faisant une place aux descendantes de Lucy sont de plus en plus présents, ils demeurent jusqu’aux années 1990 très minoritaires. Ce n’est donc que dans les tous derniers feux du millénaire que la femme de Cro-Magnon a droit de cité comme son encombrant époux. Un droit de cité néanmoins très restreint puisque le pourcentage des ouvrages concernés ne dépasse que de peu les 50 % et que la femme n’est présente que dans de rares et fort discrètes reconstitutions. Elle n’a droit à aucune ligne, que ce soit pour la dépeindre, ou pour décrire ce que l’on pense être ses activités. L’école serait-elle machiste ? Vraisemblablement. Annette Wieviorka, dans un rapport remis au Conseil économique et social en 2004, estime même que les femmes y sont victimes d’un véritable « déni d’historisation » . Après tout, que connaissent les élèves des femmes de l’Antiquité ou du Moyen- Âge, si ce n’est Cléopâtre et Jeanne d’Arc ?

A droite, la Vénus de Laussel exposée au Musée d’Aquitaine de Bordeaux

Figurante de cinéma

Quasiment absente des livres de classe, presque ignorée du monde savant, la femme est-elle plus présente dans la fiction ? Pour ce qui concerne le cinéma, si la réponse est oui, il faut ajouter un mais. Il n’est, effectivement, de film préhistorique sans femme préhistorique : la femme a donc sa place sur grand écran. En revanche, c’est une place très discrète. Toujours présente comme simple figurante, elle n’est l’héroïne que de rares films, comme Un million d’années avant JC (Don Chaffey, 1966), Quand les dinosaures dominaient le monde (Val Guest, 1969) et Le clan de la caverne des ours (M. Chapman, 1981). De plus, il faut attendre les années 1980 pour lui voir jouer un rôle important. Très rares sont les réalisateurs à bâtir leur film autour d’une figure féminine. Si le film préhistorique ne rejette pas la femme, il est tout à fait légitime de lui reconnaître le même défaut que celui que relève Frédéric Martin pour le péplum : il « constitueun genre artistique hautement phallocratique » . Pourquoi ? La réponse ne vient pas du cadre temporel dans lequel s’inscrivent les films de préhistoire puisqu’ils partagent cette situation avec le film antique. D’ailleurs, au risque d’être contredit par moult contre-exemples, cette situation n’est-elle pas applicable au cinéma, tous genres confondus ? Le cinéma n’est-il pas, dans son ensemble, « hautement phallocratique » ?

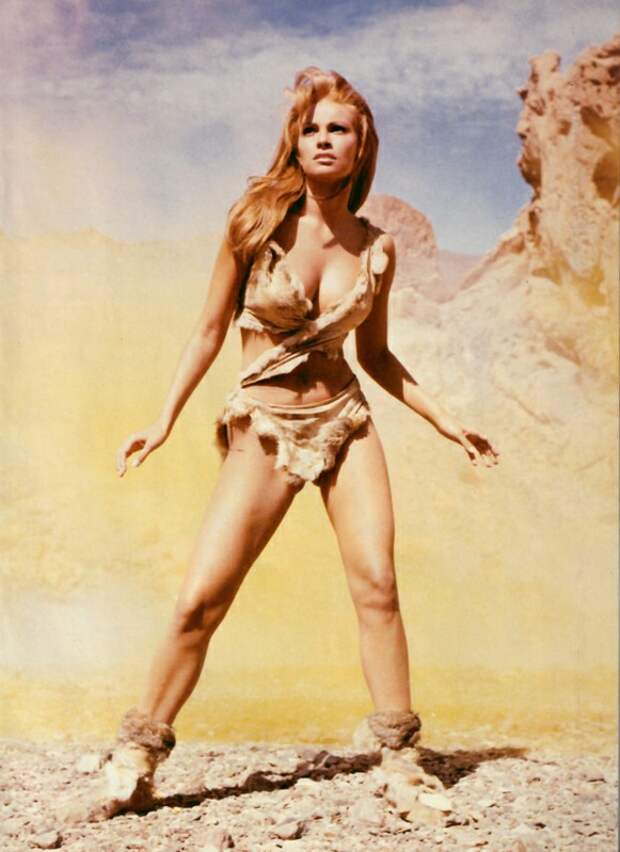

Combien de héros sur grand écran pour une héroïne ? Fabrice Montebello, dans une synthèse sur Le cinéma en France, ne note-t-il pas que, pour le public français, « la vedette cinématographique française est masculine » ? Le spectateur attendrait donc d’un film, quel qu’il soit, qu’il lui raconte avant tout l’histoire d’un homme. Et, même lorsque les femmes y jouent un rôle important, elles ne sont, pour Anne Higonnet, auteur d’une contribution dans l’Histoire des femmes, que des « symboles autour desquels s’élaborent les scénarios, histoires d’hommes en quête d’identité et de bonheur » . Les cinéastes auraient ainsi énormément de mal à convaincre les producteurs de débloquer les fonds nécessaires pour réaliser un film construit autour d’une figure féminine. Seuls une plastique irréprochable, à l’image de Raquel Welch (ci-contre) dans Un million d’années avant JC, et un scénario construit à partir d’une adaptation d’un best-seller, comme Le clan de la caverne des ours, gages de succès, réussiraient à vaincre leurs réticences sexistes.

Le roman préhistorique un roman d’homme

S’il n’est de film préhistorique sans présence féminine, il en va tout autant de la littérature. Une très forte majorité de romans préhistoriques ouvrent leurs pages aux femmes, en moyenne à 85 %. De plus, cette proportion ne cesse de grandir, pour atteindre son maximum dans les trente dernières années du siècle, avec plus de neuf romans sur dix. La littérature semble ainsi suivre le sillage tracé par le féminisme : la condition des femmes s’améliorant incontestablement dans ces décennies, leurs droits s’imposant peu à peu, bref, la femme, se faisant plus présente dans la société, le devient également dans les romans. Une question se pose néanmoins : peut-on qualifier cette omniprésence statistique de victoire pour les femmes ? Non. Il s’agit plutôt d’une demi-victoire, ou d’un demi-échec. Comme pour le cinéma, on constate, depuis les années 1960, que la femme des romans est avant tout une figurante. On note également que la proportion de romans construits autour d’une héroïne ne dépasse jamais 30 %, et a même tendance à baisser. La situation n’a visiblement guère changé depuis l’époque où Rosny écrivit son œuvre. Une époque au cours de laquelle, selon Roberta de Félici, auteur d’une thèse sur le maître, « le roman préhistorique privilégie le concept de la virilité et [où] l’aventure est essentiellement une entreprise du mâle. Rien d’étonnant donc à ce que la femme y joue un rôle tout à fait centrifuge. En outre, le nombre des acteurs de sexe féminin est inférieur à celui des personnages masculins et les personnages féminins secondaires ne semblent pas avoir une fonction narrative de relief autre que celle de faire ressortir les attributs physiques et moraux de la protagoniste » . Seules les années 1980 constituent une exception à ce qui paraît bien être la règle commune à tous les romans préhistoriques, puisque c’est la seule décennie où la part des romans présentant une héroïne est la plus importante. L’explication en est simple : c’est à ce moment là que Jean Auel (photo à droite) publie l’essentiel de sa saga, Les enfants de la Terre, dont le personnage principal est une femme, Ayla. Certes, il existe d’autres héroïnes préhistoriques comme Muta de Norbert Casteret ou Grite de Louis Mirman, mais Ayla est la seule d’entre toutes à tenir aussi fortement le premier rôle. Sous couvert d’ouvrir ses pages aux femmes, la littérature, à quelques rares exceptions près, ne ferait que les cantonner aux seconds rôles, les laissant dans l’ombre du mâle.

Rahan et Tounga, misogynes ?

Une ombre qui s’étend également sur la BD préhistorique, surtout sur ses représentants les plus célèbres, Tounga et Rahan. En ce qui concerne Tounga, il n’est de femme sans Ohama, sa

compagne. Dans les aventures où Ohama est absente, le pourcentage de planches présentant des femmes ne dépasse jamais 5 %, à deux exceptions près (Tounga et les hommes rouges et, surtout, La dernière épreuve). De plus, dans 40 % des albums où elle est présente, elle ne l’est que dans une planche sur deux, voire moins. Le monde de Tounga est un monde d’hommes, dans lequel la moitié de l’humanité est réduite à une seule femme, dont la présence n’a d’autre but que de fournir le ressort dramatique, l’impulsion narrative à l’histoire. Ohama en fuite, Ohama enlevée, Ohama perdue, Ohama hypnotisée sont autant de prétexte à montrer le courage, l’obstination ou la force de Tounga.

La misogynie de Rahan n’est pas moindre. Au total, moins de 30 % de ses aventures mettent en scène des femmes. Comme pour Tounga, on observe que la femme n’est pas présente en tant que membre à part entière de la société, car le pourcentage d’aventures où elle apparaît comme simple figurante est, en moyenne, très faible (moins de 8 %). De surcroît, sur les vingt-cinq années de parution, treize, soit 52 %, n’offrent aucune histoire où la femme se trouve dans une telle situation. Elle joue, dans la plupart des cas, un rôle important, mais uniquement comme faire-valoir masculin, surtout au milieu des années 1970 et 1980 – les années 1991 et 1992 sont essentiellement des années de réédition. Il est étonnant, et vraisemblablement significatif, d’observer que Rahan se fait féministe au moment de la légalisation de l’avortement (loi Veil de 1975) puis, avec un léger temps de décalage, de son remboursement par la Sécurité Sociale (loi Roudy de 1982), ainsi que lors de la création du premier ministère des Droits de la Femme (1981). La thématique scénaristique de Rahan semble se contenter d’épouser les temps forts de la chronologie féministe des trente dernières années du XXe siècle. Est-ce par militantisme, suivisme social ou opportunisme mercantile ? Nous ne pouvons que poser la question.

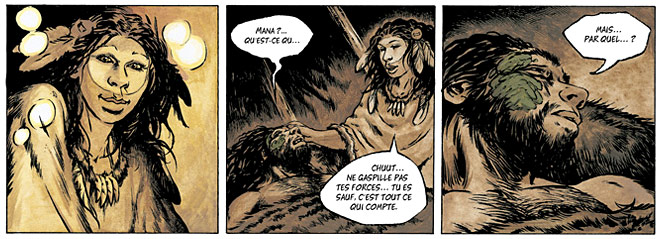

L’approche d’Emmanuel Roudier est à l’opposé de celles de Chéret et Aidans. La femme joue dans son œuvre un rôle très important, à l’égal des hommes. Vo’Hounâ est la vraie héroïne de la série éponyme. Mana, l’amoureuse de Laghou dans Néandertal, est une femme respectée et écoutée par son clan. Les héros masculins de ces deux séries leur doivent d’ailleurs leur vie à toutes deux. Comme la série de Jean Auel, Les enfants de la Terre, la BD de Roudier est incontestablement féministe.

Ainsi, depuis les années 1940, dans les pages des manuels comme sur grand écran, dans les bulles comme dans l’imagination des romanciers, l’homme préhistorique est bien un homme. Certes, il existe des exceptions. La première s’appelle Lucy. Même s’il nous semble que Claudine Cohen pêche quelque peu par excès d’optimisme, il n’est pas faux d’affirmer avec elle « qu’aujourd’hui Lucy se soit en quelque sorte superposée à l’Ève de la Bible dans nos représentations. Malgré les découvertes nouvelles, Lucy fait partie de notre mythe des origines, et la figure de l’Ancêtre préhistorique est désormais incarnée dans une femme » . Néanmoins, qu’elles s’appellent Lucy, Loana/Raquel Welch, Ohama, Vo’Hounâ ou Ayla, ces femmes ne sont-elles pas les arbres cachant la forêt de la difficulté de l’école et de la fiction à souligner l’égalité des sexes ?

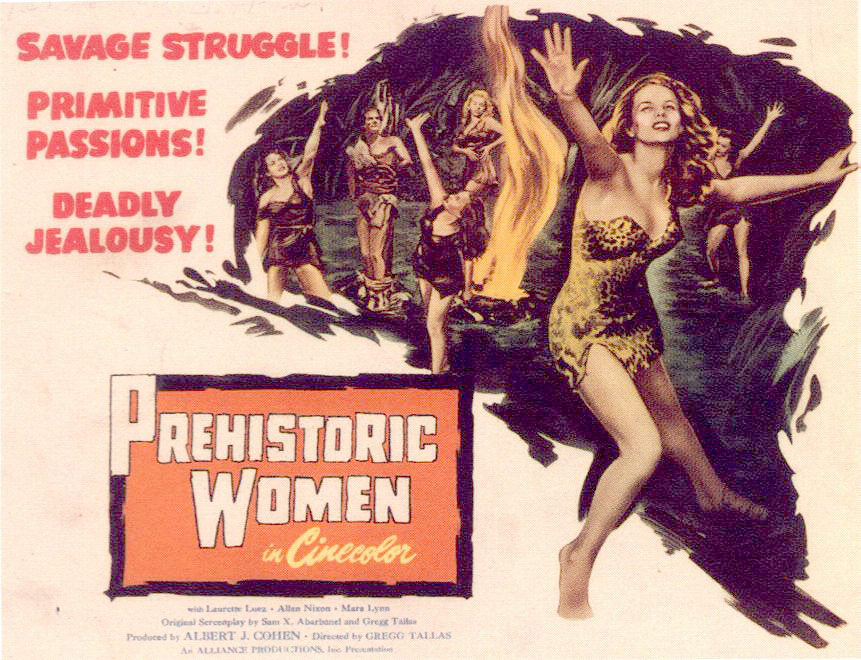

Une bimbo en fourrure

Cette femme, que l’on aperçoit peu, il est quand même possible d’en faire le portrait. Nous nous trouvons alors face à un stéréotype d’une force, d’une présence et d’une durée impressionnantes puisqu’il est commun à tous les médias envisagés (BD, cinéma, littérature et même l’école) et à toutes les décennies depuis les années 1940. Quelle que soit l’époque et quel que soit le support, la femme préhistorique est toujours représentée sous les mêmes traits : de type européen moderne, elle est mince, athlétique et grande ; elle porte de longs cheveux bruns ou blonds, l’abondance de la chevelure étant la règle dans les romans préhistoriques, au moins depuis l’œuvre de Rosny ; sa poitrine est plantureuse. (Ci-contre Affiche du film Prehistoric Women)

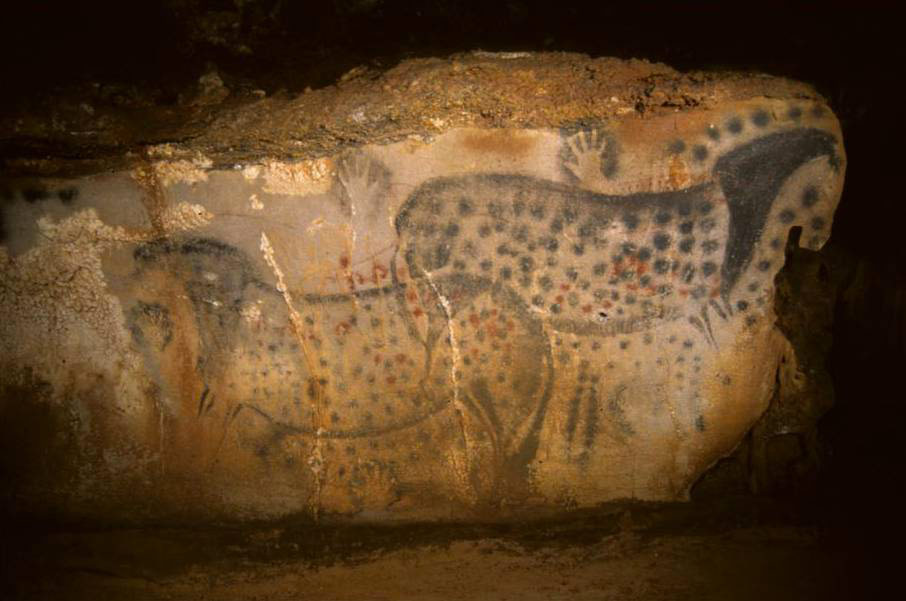

La femme vue par les préhistoriques est à l’opposé de celle dépeinte par nos contemporains. À la gracilité, à la minceur que les Français de la seconde moitié du XXe siècle lui attribuent, les « Vénus préhistoriques Les vénus préhistoriques» opposent des formes opulentes et même obèses.L’artiste préhistorique et l’artiste des dernières années du deuxième millénaire ne voient pas, et donc ne représentent pas, la même femme. Si, dans cette seconde moitié du XXe siècle, « la minceur, signe omniprésent de tout succès féminin, hante les femmes de l’ensemble du monde occidental », note Anne Higonnet , force est de constater qu’elle hante tout autant les auteurs de romans comme ceux des manuels, les cinéastes aussi bien que les dessinateurs de BD. « Les hommes préfèrent les grosses », titrait un film à succès des années 1980. Bien d’autres indices montrent qu’il n’en est rien et ce n’est pas la représentation de la Préhistoire, fictionnelle comme savante, qui peut les faire changer d’avis. À la femme maternelle, procréatrice des temps premiers, répond, par delà le gouffre des millénaires, la femme plaisir, la femme désir. L’amante a remplacé la mère. À un canon féminin succède ainsi un autre canon féminin, cantonnant toujours la femme dans la passivité : à la femme faite pour l’enfant succède la femme faite pour l’homme. Mais qu’en est-il d’elle, de sa réalité profonde ? Son image, passée au prisme masculin, est-elle condamnée à n’être à jamais qu’un fantôme insaisissable ?

Ainsi, par la place qui lui est accordée, comme par l’aspect qui lui est donné, la préhistorique présentée aux Français de la seconde moitié du XXe siècle offre l’image d’une femme inférieure à l’homme et soumise à ses caprices esthétiques. Malgré des décennies de luttes, la fiction et la transposition didactique continuent, en préhistoire, de servir les intérêts du mâle. Les exceptions sont très rares. L’une d’elles s’appelle Ayla.

Une vraie héroïne : Ayla

Jean M. Auel tient une place très à part dans l’histoire de la littérature de Préhistoire, et ce pour deux raisons. En effet, elle est l’un des rares auteurs étrangers à être traduits en France, le roman préhistorique étranger étant pratiquement inexistant au pays de Rosny et de Boucher de Perthes. La Préhistoire de roman est une affaire franco-française. De plus, elle est l’une des rares femmes, la deuxième après Marcelle Manceau auteur en 1961 du Talisman du soleil, à s’être aventurée dans ce genre. Un genre guère apprécié des auteurs féminins puisque nous n’en avons recensé que dix pour toute la seconde moitié du XXe siècle, la quasi totalité datant des années 1990. Ce désintérêt peut être mis en parallèle avec le fait que si les femmes sont plus grosses lectrices que les hommes, elles le sont à l’exception des romans de science-fiction et des romans historiques . La Préhistoire, qu’elle soit à lire ou à écrire, semble une affaire d’hommes. Sauf pour cette fille de peintre, née en 1936 à Chicago, qui évoque dans Les enfants de la Terre les aventures d’une jeune Cro-Magnon, de sa séparation d’avec sa tribu et sa vie chez des Néandertaliens ( Ayla, l’enfant de la Terre ), jusqu’à son retour sur la terre natale de son compagnon Jondalar, après un voyage de plusieurs années, dans Les refuges de pierre .

De cette saga qui occupa vingt ans de la vie de son auteur, Jean-Philippe Rigaud, directeur du Centre National de Préhistoire, explique que « traquant l’invraisemblance ou l’anachronisme [il en] entreprit la lecture. Ce fut vain ! Il n’y avait pas, dans tout le récit, la faute qui aurait donné au préhistorien l’argument d’une lettre à l’auteur, développant tel point de chronologie ou de paléontologie. A l’évidence Jean Auel était bien documentée » . Mais, plus que cette solide documentation, la grande originalité de Jean Auel réside dans le discours féministe qui sous-tend toute l’œuvre. Précédé de seize ans par Muta fille des cavernes de Norbert Casteret , il s’agit du seul exemple de roman préhistorique où le héros est en fait une héroïne, « not a heroine of romance, but, rather, a true hero […]. Ayla does not seek external validation by men but instead actively initiates the direction of the narrative without waiting for a man to take charge » .

Ce discours plaît indubitablement et la saga de Jean Auel rencontre auprès du public un accueil très favorable. Avec Le Monde perdu de Conan Doyle, La guerre du Feu et Ao le dernier Néandertal, elle est la seule œuvre préhistorique à être adaptée pour le cinéma, sans rencontrer cependant la même réussite (sous le titre Le clan de la caverne des ours, le film réalisé en 1985 par Michael Chapman n’attire que cent mille spectateurs, soit presque cinquante fois moins que celui de Jean-Jacques Annaud). Elle connaît également un nombre important de rééditions, plus de vingt-cinq en dix-huit ans. Venue d’outre-Atlantique, la vie d’Ayla est incontestablement le grand succès de la Préhistoire de papier des dernières décennies du XXe siècle. Un succès qui, on peut en faire le pari, va encore être au rendez-vous avec la parution en mars 2011, aux Presses de la Cité, du sixième volet (Le pays des grottes sacrées) des aventures de celle qui est incontestablement la plus courageuse, séduisante et célèbre des femmes de Cro-Magnon.

Pascal SEMONSUT

Docteur en histoire

C. Cohen, La femme des origines, Belin-Herscher, 2003, p. 14.A. Wieviorka, Quelle place pour les femmes dans l’histoire enseignée ? Rapport du Conseil économique et social. Étude présentée au nom de la délégation aux droits des femmes, 2004. Consultable sur le site http://www.conseil-economique-et-social.fr, p. 13.

F. Martin, L’Antiquité au cinéma, Dreamland Éditeurs, 2002, p. 69.

Armand Colin, Coll. Cinéma, 2005, p. 127.

A. Higonnet, « Femmes, images et représentations » in F. Thébaud (Dir.), Le XXe siècle, t. 4 de Histoire des femmes, sous la dir. de G. Duby et M. Perrot, Plon, 1992, p. 345.

R. de Félici, Le roman préhistorique de J.-H. Rosny Aîné, doctorat, Littérature française, sous la dir. de Philippe Hamon, Paris III, tome 1, 1995, pp. 106-107.

C. Cohen, La femme des origines, op. cit., p. 34.

Qualifier de femme Lucy est très exagéré, voire faux, puisqu’elle n’appartient pas au genre Homo, mais à celui des Australopithèques. Le terme de femelle serait plus approprié.

R. de Félici, thèse citée, tome 1, p. 128.

A. Higonnet, op. cit., p. 353.

Département des Etudes et de la Prospective, Ministère de la Culture, op. cit., p. 95.

12 Balland, 1981, 351p.

13 Presses de la Cité, 2002, 647 p.

« Préface » dans J.-M. Auel, Les Enfants de la Terre, Le Grand Livre du Mois, 1991, p. 10.Perrin, 1965, 254 p.

16 D.S. Wood, « Female heroism in the Ice Age : Jean Auel’s Earth Chlidren », Extrapolation, 1986, Vol. 27, n° 1, pp. 33-34. « non une héroïne de roman à l’eau de rose, mais, au contraire, un vrai héros […]. Ayla ne cherche pas la reconnaissance des hommes mais au lieu de cela prend l’initiative dans le déroulement de l’histoire sans attendre de l’homme qu’il en prenne la responsabilité » (notre traduction).

Les liens présentés dans cette page sont choisis par Hominides.com

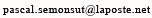

Du même auteur, Pascal Semonsut | Le passé du fantasme La représentation de la préhistoire en France dans la seconde moitié du XXe siècle, éditions Errance, 2013. Pascal Semonsut présente les représentations de la préhistoire depuis les années 50. On pourrait penser naturellement que cette science n’évolue pas beaucoup du fait qu’elle étudie des objets et des faits qui datent de plusieurs dizaines de milliers d’années… Pascal Semonsut nous démontre le contraire ! Le cinéma, les livres scolaires, les films, les bandes dessinées et bien sur la télévision présentent la préhistoire de manières différentes selon l’époque, le contexte politique. Chacun a sa propre vision de la préhistoire. Avec cet ouvrage on découvre pourquoi et comment cette vision s’est construite ! En savoir plus sur Le passé du fantasme |

Lire également d’autres articles de Pascal Semonsut :

La Préhistoire sous le signe de l’ambiguïté

Les préhistoriens réels et imaginaires de la deuxième moitié du XXème siècle

La Préhistoire sur grand écran

Annaud et Malaterre, deux réalisateurs en préhistoire

La représentation du feu à la préhistoire

Le soleil, des morts et des pierres

De Rosny à Jean Auel : les écrivains de Préhistoire dans la seconde moitié du XXe

Les romans préhistoriques

Et la femme de Cro-Magnon ?

De Tounga à Vo’Hounâ. Un demi-siècle de BD préhistorique

L’étrange destinée de l’abbé Breuil

Jean Clottes, un archéologue dans le siècle

La guerre du feu

Jules Verne et la préhistoire

Néandertal la légende

Le néolithique vu par les historiens

Préhistoire, un monde de violence

L’étonnant destin de la frise de l’évolution