Le néolithique à l’école

Le Néolithique à l’école… vu par les historiens (dans les programmes et manuels scolaires)

par Pascal SemonsutDocteur en histoire

Dans une étude sur les rapports entre les historiens français et la Préhistoire à la fin du XIXe siècle, Nathalie Richard qualifie l’homme fossile d’« homme invisible » (Richard, 2000, p.63) pour les disciples de Clio tant l’homme préhistorique est absent de leurs travaux. Pour ne citer qu’un seul exemple, Gustave Bloch, chargé par Lavisse de la rédaction du premier tome de son Histoire de France des origines jusqu’à la Révolution, ne consacre que neuf pages à la Préhistoire sur les 450 que compte l’ouvrage. La situation change-t-elle dans la seconde moitié du XXe siècle ? La Préhistoire s’invite-t-elle davantage dans le discours historien ?

Ce discours s’inscrit dans bien des médias, mais il en est un où il est puissant : celui des programmes et des manuels scolaires, puisque les historiens en sont les auteurs et les inspirateurs. Nous nous intéresserons donc à ces deux sources, axant notre réflexion sur le Néolithique. Au confluent de l’écriture de l’histoire et de la Préhistoire, quel est donc le Néolithique des historiens ?

L’école gardienne de la mémoire Néolithique

Pour apprécier cette place, il faut porter notre regard vers quelques marqueurs néolithiques. Nous en avons retenu cinq : le village, l’agriculture, le tissu, la poterie et le mégalithisme.

« Parmi les plus célèbres idées reçues sur la Préhistoire, la plus répandue est certainement l’habitation des grottes par les hommes préhistoriques » (Cahiers de préhistoire du Nord, 1991, p.32).

L’« homme des cavernes » fait preuve, effectivement, d’une étonnante longévité y compris dans les livres de classe. Des années 1940 à 1960, il représente plus de 90% des citations. Pourtant, même s’il ne disparaît pas par la suite, il se fait voler la vedette par l’homme des villages dans les trois dernières décennies du XXe siècle. L’homme préhistorique scolaire devient, à partir des années 1970, un villageois, un paysan. Pratiquement ignorée par la fiction, l’agriculture est très présente dans les manuels scolaires et fait jeu égal avec la chasse. Pour les élèves, les hommes premiers sont aussi bien chasseurs qu’agriculteurs. Et ils se vêtent. Si, pour la fiction, seule la peau de bête fait préhistorique, si elle est bien, comme le note Marc Guillaumie, « emblématique aumême titre que la massue » (Guillaumie, 2000, p.181), en revanche, pour l’école c’est le tissu qui s’impose. Sur l’ensemble de la période et tous niveaux confondus, c’est effectivement dans plus d’un manuel sur deux que l’Homme s’habille de tissu. De plus, presque à toutes les décennies, le lin et la laine l’emportent sur le cuir et la fourrure. Le tissu ferait-il plus scolaire ? En donnant de notre espèce une image plus civilisée, plus policée, en un mot plus flatteuse, serait-il le seul digne d’entrer dans les manuels ? Amènerait-il plus facilement à réfléchir alors que la peau de bête conduirait au rêve ? Vraisemblablement. Est-ce parce qu’elle n’incite pas non plus au rêve que les oeuvres marquées par la présence de la poterie sont, tout au long de la seconde moitie´ du XXe siècle, aussi minoritaires ? Elle n’intéresse pas ou très peu les romanciers et les cinéastes. A l’inverse, l’école s’y consacre beaucoup plus. La poterie étant l’un des marqueurs du Néolithique, il est quand même difficile à l’enseignement de ne pas en faire état, surtout avec les programmes des années 1990 qui sacrifient l’Age de la pierre taillée à celui de la pierre polie. Si, dans l’esprit des Français, le préhistorique est également potier, il le doit presque uniquement à l’école. Enfin, ces hommes enterrent leurs morts. Où ? Ignorés par la littérature, du fait de son désintérêt plus général du Néolithique, les dolmens constituent le type d’inhumation le plus représenté par les manuels : près de 70% d’entre eux les décrivent.

Concernant la place accordée par l’école au Néolithique, deux réflexions s’imposent. D’une part, si elle ne l’enseignait pas, beaucoup de Français ignoreraient que l’homme préhistorique fut villageois, agriculteur, tisserand, potier et constructeur de mégalithes, tant ces aspects sont délaissés par la fiction. D’autre part, pour un élève de la seconde moitié du XXe siècle, qu’il soit écolier ou collégien, la Préhistoire n’est pas uniquement celle de la pierre taillée, elle est tout autant celle de la pierre polie. Si le Néolithique vit dans les mémoires, il le doit ainsi à l’école. A quoi ressemble-t-il donc ?

(Image à droite Ils habitaient des cavernes -Henri du Cleuziou -1887)

Les villages lacustres, de la gloire à l’oubli

Pour les préhistoriens et, à leur suite, les auteurs de manuels, le Néolithique est, avant tout, l’époque d’un réchauffement général du climat. Les conséquences de ce réchauffement sont considérables.

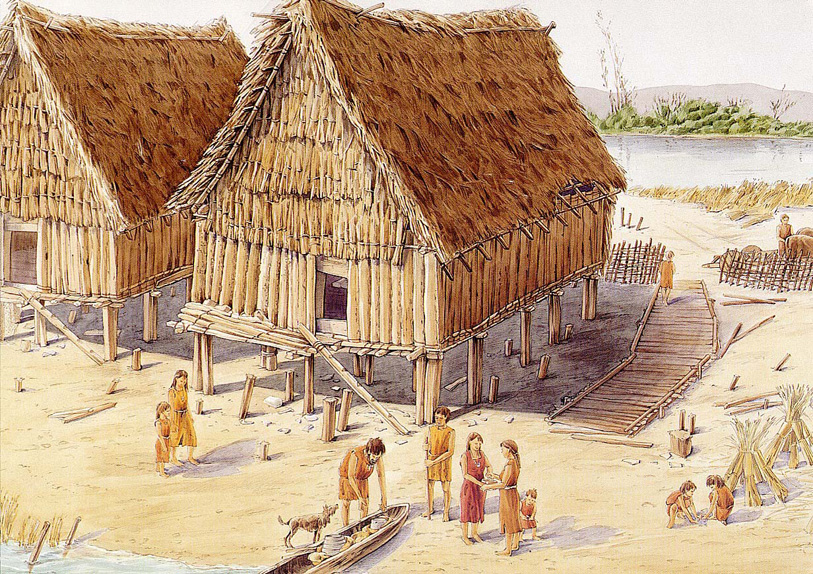

Si le froid pousse les hommes dans les cavernes, la chaleur les en fait sortir, pour construire les premières habitations : voilà la conséquence la plus importante du réchauffement climatique pour les manuels, jusqu’aux années 1970. La maison est fille du soleil. Et c’est bien souvent une maison posée sur l’eau. A l’exception du roman Eyrimah de Rosny, le village lacustre est un type d’habitat ignoré par la fiction. En revanche, l’école s’y intéresse beaucoup puisque 60% à 90% des manuels des années à 1960 y font allusion. Il faut dire que les cabanes sur pilotis ont de quoi plaire aux auteurs de manuels.

D’une part, comme le relève Noël Coye, « le modèle de l’habitation lacustre a […] l’avantage de correspondre à l’idée traditionnelle du mode de vie des préhistoriques, population démunie cernée par un environnement hostile » (Coye, 1993, p.79). Correspondantaux préjugés les plus largement répandus, ce modèle est accepté sans l’ombre d’une discussion. Pour Marc-Antoine Kaeser, auteur d’une étude sur Les lacustres, il est une autre raison à la popularité des palafittes : délivrant des vestiges « ne laissant aucun doute sur leur usage et leur fonction […] la préhistoire se faisait [avec eux] plus parlante et plus convaincante que jamais auparavant» (Kaeser, 2004.p.43).« Parlante » et « convaincante », voilà qui facilite le travail des auteurs demanuels. Avec le village lacustre, aucun effort d’abstraction, ni même d’imaginationà fournir, les objets et les cabanes des préhistoriques sont là, sous les yeux des élèves. Et que découvrent-ils ?

Toujours le même décor. C’est au bord, ou au milieu de l’eau, que sont installées les cabanes sur pilotis. La fonction de ce type d’habitat est donc très claire pour les auteurs de manuels : la défense -défense contre les animaux, comme la caverne –mais aussi protection contre d’éventuels ennemis. La civilisation lacustre, telle que décrite dans la classe, est celle de la guerre. Les premiers balbutiements de l’urbanisation et le progrès technologique que représentent les palafittes ne sont pas synonymes de paix entre les peuples. Bien au contraire, le passage de la grotte au village, qui anticipe sur celui qui conduit les hommes de la Préhistoire à l’Histoire, accroît les périls : à la guerre contre l’animal, qu’ils mènent depuis toujours, s’ajoute désormais la guerre contre l’Homme.

Dès le début des années 1950, ce modèle est abandonné par les préhistoriens : les palafittes n’ont jamais été construits au-dessus des flots, mais sur la terre ferme au bord des lacs, les planchers rehaussés servant à protéger les habitants lors des crues. En gagnant la berge, le village prétendu lacustre disparaît, avec un temps de retard, des manuels scolaires. Pourtant, l’école aurait pu continuer d’évoquer ce type d’habitat en en changeant la présentation. Car après tout, s’il ne s’est jamais trouvé au-dessus de l’eau, il a néanmoins bien existé. Pourquoi alors a-t-elle décidé de l’évacuer des manuels ? Par paresse ? Il paraît plus vraisemblable que, s’étant tellement discréditée en proposant pendant trois décennies une vision totalement erronée du village lacustre, elle préfère engloutir ce sujet sous un silence gêné.

(Image à gauche Village lacustre de Moosee au Néolithique – Otto Emanuel Bay -1891)

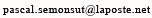

L’Homme, fils des blés

A partir des années 1980, un nouveau paradigme s’impose, l’ancien (la relation chaleur/sédentarisation) étant considéré comme acquis. Une conséquence du réchauffement, pratiquement inédite jusqu’à cette date dans l’enseignement, prend alors la première place, en étant évoquée par plus de la moitié des manuels, du primaire comme du secondaire. Il s’agit de l’apparition de l’élevage et de l’agriculture. On constate encore une fois l’alignement de l’école sur la recherche. Jusqu’aux années 1970 incluses, le lien entre le réchauffement climatique et la naissance de l’agriculture n’est pas clairement formulé par les préhistoriens. En revanche, à partir des années 1980, il l’est de façon très explicite. Les auteurs de manuels décident alors de leur emboîter le pas.

Si le froid maintient l’Homme dans les cavernes du Paléolithique, la chaleur le fait entrer dans la deuxième phase de sa Préhistoire, le Néolithique. C’est elle qui lui permet de poser alors les bases de tout notre système économique et social d’aujourd’hui : une économie de production jointe à un habitat fixe. Omnivore au Paléolithique, l’Homme le demeure au Néolithique. En ce qui concerne l’agriculture, la plante reine est la céréale : sur l’ensemble de la période, elle représente près de huit citations sur dix, tous niveaux confondus. Les légumes et les fruits ne constituent, dans les manuels, qu’une part très minime de la production préhistorique. Le paysan néolithique est avant tout un céréalier. C’est ce qu’affirme déjà Louis Figuier, dans l’un des ouvrages de vulgarisation les plus lus du XIX siècle L’Homme primitif (1870), et, à sa suite, tous les préhistoriens. L’école ne fait donc que transmettre les découvertes de la science : notre espèce est bien fille des blés.

(Image à droite – Les premiers agriculteurs Zdenek Burian)

Bonjour bœufs, chiens, moutons

En revanche, plus grande est la diversité en ce qui concerne l’élevage. Bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et même canidés constituent le cheptel des préhistoriques, tel que les manuels scolaires le décrivent. Qu’elle soit issue de la chasse ou de l’élevage, l’alimentation préhistorique apparaît comme d’une très grande variété. Pourtant, de cette variété émergent quelques espèces dominantes, des espèces auxquelles la vie de l’Homme est étroitement liée depuis des millénaires. Le boeuf, pour sa viande, le mouton, pour sa laine, et le chien, pour sa compagnie, représentent pour les préhistoriens et pour les manuels scolaires de la seconde moitié du XXe siècle, les principaux animaux d’élevage. Est-ce un hasard s’ils se classent parmi les quatre animaux les plus représentés dans la peinture ? Sans doute pas. Il est vrai qu’ils s’inscrivent dans l’environnement alimentaire et affectif des Français, bien avant d’être exhumés des premiers chantiers de fouille. Le choix de cette liste n’est donc pas seulement archéologique, il est tout autant culturel. Si les manuels scolaires font du boeuf le plus important des animaux d’embouche, est-ce parce que c’est une des espèces dont on retrouve le plus d’ossements ? Qu’il ait réchauffé de son souffle Jésus dans sa crèche, qu’il soit,dans l’histoire de la peinture, si souvent représenté, que, d’après Michel Pastoureau, « partout on [le] redoute et on [le] respecte » (Pastoureau, 1990, p.232), ne sont-ce pas là des raisons tout aussi importantes ? En d’autres mots, l’école en parlerait-elle autant s’il n’était pas aussi présent dans notre imaginaire et nos traditions ? Et si le chien n’était pas le premier animal de compagnie des Français, serait-il tant cité parmi les animaux néolithiques ? Vraisemblablement pas.

Image à gauche – Publicité Liebig

Les grosses pierres de Flaubert

Quelle signification les préhistoriens donnent-ils de ces énigmatiques pierres dressées que sont dolmens et menhirs ? Ils se montrent très prudents. Michel Brézillon écrit en 1969 dans son Dictionnaire de la Préhistoire que les alignements « ont probablement été érigés dans une intention religieuse ». Vingt après, on peut lire dans l’ouvrage collectif dirigé par Jean Guilaine sur La Préhistoire d’un continent àl’autre que « leur fonction est sans doute religieuse, sans que l’on puisse être plusprécis sous peine de tomber dans de pures hypothèses ».

Enfin, à la fin du XXe siècle, dans l’ouvrage consacré à Carnac intitulé Les premières architecturesde pierre, les auteurs estiment « qu’une grande discrétion s’impose auvoisinage de ces champs de menhirs qui furent peut-être les premières cathédrales de Bretagne ». Les scientifiques paraissent opter pour une fonction religieuse des menhirs. L’école se contente de reprendre leur hypothèse… et leur prudence. Il n’en demeure pas moins qu’elle ne succombe en rien a` la celtomanie héritée du XIXe siècle et encore vivace : Astérix n’est pas un héros scolaire.

Pour ce qui concerne les dolmens, presque tous les auteurs de manuels insistent sur leur aspect massif. Les préhistoriens eux-mêmes partagent cette insistance. Cependant, tous les dolmens ne sont pas grandioses, ils peuvent être aussi de taille très modeste. C’est un fait, mais un fait que les préhistoriens eux-mêmes ont du mal à accepter. Si Jean Guilaine précise que « […] le termes’adresse aussi à des monuments érigés en appareil moyen ou petit », il ne peut s’empêcher de revenir au gigantisme affirmant dans la même phrase que, même dans ce cas, leurs « plans et [leur] fonction s’identifient à ceux pourlesquels l’Homme a préféré utiliser des blocs ou des dalles de forte taille » (Guilaine, 1989, p.129).

Tous les dolmens ne sont pas grands, mais tous sont présentés ainsi, tous sont voulus ainsi, consciemment ou inconsciemment. Tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, les auteurs de manuels ne veulent pas décevoir les élèves : les dolmens ne peuvent être que des constructions impressionnantes. Pourquoi ? La réponse est simple : notre espèce, reine de la création, doit avoir des monuments à la mesure de son génie, à la mesure de son destin. A destin spectaculaire, monuments spectaculaires. L’Homme ne peut se satisfaire de médiocrité.

Le Néolithique, c’est la guerre

Cette violence prend les formes les plus diverses, mais la guerre est de loin la forme de violence La guerre est de loin la forme de violence préhistorique la plus courante pour la fiction et l’école. Dès 1870, Louis Figuier l’écrit : « les batailles et la guerre sont nées sans doute avec l’humanité même ». Jacques de Morgan affirme, dans L’humanité préhistorique, au début des années 1920, qu’« en ces temps, comme souvent encore de notre temps, la force brutale primait celle de l’intelligence […]. Que de guerres alors ! Que de massacres ! ». Les préhistoriens de la fin du XXe siècle, quant à eux, estiment que, si la guerre existe durant la Préhistoire, elle est une invention tardive, contemporaine de l’agriculture et des premières formes de propriété. Ainsi, pour les auteurs du Dictionnaire de la Préhistoire, la guerre apparaît « seulement quand l’usage du bronze devient courant », même si les clôtures entourant certains villages néolithiques peuvent déjà faire penser à des fortifications et donc à « un climat de violence a` caractère collectif ». Henry de Lumley voit également dans le Néolithique l’époque des « premiers affrontements violents, [des] premières guerres de nos civilisations » (De Lumley, 1998.p.223). Les dernières recherches sur le sujet l’ont du reste confirmé tout en le nuançant : la guerre est bien attestée au Néolithique mais c’est un phénomène marginal et exceptionnel (Guilaine et Zammit, 2001). C’est donc ce qu’enseigne à son tour l’école dès les années 1950, comme on peut le lire dans cet extrait d’un manuel des années 1970 : « […] les nomades faméliques des terres ingrates sont tentés de surprendre les sédentaires. Ceux-ci doivent prévoir leur défense. Aux agriculteurs et aux artisans s’ajoutent les guerriers ».

The invader Leon Maxime Faivre 1856 1914

Historiens et néolithiciens d’une même voix

Bien souvent désertées par la fiction, les terres néolithiques ne sont vraiment parcourues que par l’école. Sans le Néolithique des historiens, la connaissance et la mémoire de cette période ne seraient partagées que par une bien faible minorité de Français. De sa comparaison avec le Néolithique des préhistoriens, celui des historiens n’a guère à rougir. Certes, il n’entre pas dans les subtilités du premier. Il ne le peut, ni ne le veut d’ailleurs. Certes, il est quelquefois en retard sur la science (nous l’avons relevé pour les villages lacustres). Mais, dans l’ensemble, les historiens se font les porte-parole assez fidèles des préhistoriens.

Enfin, ils réalisent un efficace travail de sensibilisation auprès des jeunes générations. Nous n’en prendrons qu’un exemple : Carnac. Tout au long du XIXe siècle, les célèbres alignements sont souvent considérés comme des carrières. Puis, l’école fait son oeuvre. Pendant des décennies, elle apprend aux jeunes Français que ces menhirs ne sont pas, contrairement à ce qu’en écrit Flaubert, que des « grosses pierres ». Ils sont les témoignages de l’esprit humain dans ce qu’il a de plus élaboré, la spiritualité. Les mentalités changent peu à peu : à preuve, les polémiques autour du grillage ceinturant les alignements depuis le début des années 1990. Ce que montre cette affaire, c’est le changement radical dans les esprits armoricains. Au XIXe siècle, les Bretons ne voient dans ces menhirs que des pierres à casser pour en faire des routes ou des murs. Dans la dernière décennie du millénaire, ils sont prêts à se battre pour eux. Même si cette lutte n’est pas exempte d’arrières pensées, elle montre, a minima, que les mentalités ont changé et qu’à l’indifférence succède l’attachement. Ce renversement, l’école y est indéniablement pour beaucoup.

Pascal SEMONSUT

Docteur en histoire

Bibliographie

BAILLOUD G., BOUJOT C., CASSEN S. et LE ROUX C.-T. (1995), Carnac. Les premières architectures de pierre, Paris, CNRS Editions/CNMHS.

BREZILLON M. (1969), Dictionnaire de la préhistoire, Paris, Larousse.

Cahiers de Préhistoire du Nord (1991), 1er semestre, no 9

COYE N. (1993), L’âge de la pierre polie : un égarement des études néolithiques en France au XIXe siècle, Bulletin de la Société Préhistorique Française, T. 90, no 1-2, Histoire de la Préhistoire, p. 69-85.

FIGUIER L. (1870), L’homme primitif, Paris, Hachette.

GUILAINE J. (dir) (1989), La Préhistoire d’un continent à l’autre, Paris, Larousse.

GUILAINE J. et ZAMMIT J. (2001), Le sentier de la guerre. Visages de la violence préhistorique, Paris, Le Seuil.

GUILLAUMIE M. (2000), Le roman préhistorique à partir des premiers romans préhistoriques français (1872-1914), thèse de doctorat en Littérature française, Université de Limoges.

KAESER M.-A. (2004), Les lacustres. Archéologie et mythe national, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes

LEROI-GOURHAN A. (dir) (1994), Dictionnaire de Préhistoire, Paris, Presses universitaires de France [1re éd. 1988].

LUMLEY DE H. (1998), L’homme premier. Préhistoire, évolution, culture, Paris, Odile Jacob.

MORGAN DE J. (1921), L’humanité préhistorique, Paris, La Renaissance du Livre.

PA STOUREAU M. (1990), Couleurs, images, symboles, Paris, Le Léopard d’Or.

RICHARD N. (2000), L’homme invisible. Les historiens français et l’homme fossile à la fin du XIXe siècle, in A. et J. DUCROS (dir), L’homme préhistorique. Images et imaginaire, L’Harmattan, Paris, p. 63-79.

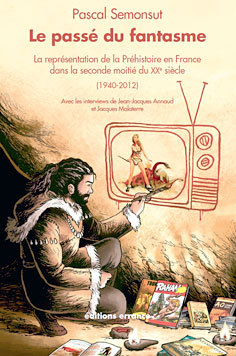

SEMONSUT P. (2013), Le passé du fantasme, Errance

Du même auteur, Pascal Semonsut | Le passé du fantasme La représentation de la préhistoire en France dans la seconde moitié du XXe siècle, éditions Errance, 2013. Pascal Semonsut présente les représentations de la préhistoire depuis les années 50. On pourrait penser naturellement que cette science n’évolue pas beaucoup du fait qu’elle étudie des objets et des faits qui datent de plusieurs dizaines de milliers d’années… Pascal Semonsut nous démontre le contraire ! Le cinéma, les livres scolaires, les films, les bandes dessinées et bien sur la télévision présentent la préhistoire de manières différentes selon l’époque, le contexte politique. Chacun a sa propre vision de la préhistoire. Avec cet ouvrage on découvre pourquoi et comment cette vision s’est construite ! En savoir plus sur Le passé du fantasme |

Lire également d’autres articles de Pascal Semonsut :

La Préhistoire sous le signe de l’ambiguïté

Les préhistoriens réels et imaginaires de la deuxième moitié du XXème siècle

La Préhistoire sur grand écran

Annaud et Malaterre, deux réalisateurs en préhistoire

La représentation du feu à la préhistoire

Le soleil, des morts et des pierres

De Rosny à Jean Auel : les écrivains de Préhistoire dans la seconde moitié du XXe

Les romans préhistoriques

Et la femme de Cro-Magnon ?

De Tounga à Vo’Hounâ. Un demi-siècle de BD préhistorique

L’étrange destinée de l’abbé Breuil

Jean Clottes, un archéologue dans le siècle

La guerre du feu

Jules Verne et la préhistoire

Néandertal la légende

Le néolithique vu par les historiens

Préhistoire, un monde de violence

L’étonnant destin de la frise de l’évolution