Accueil / Livres et médias / Femmes d’hier

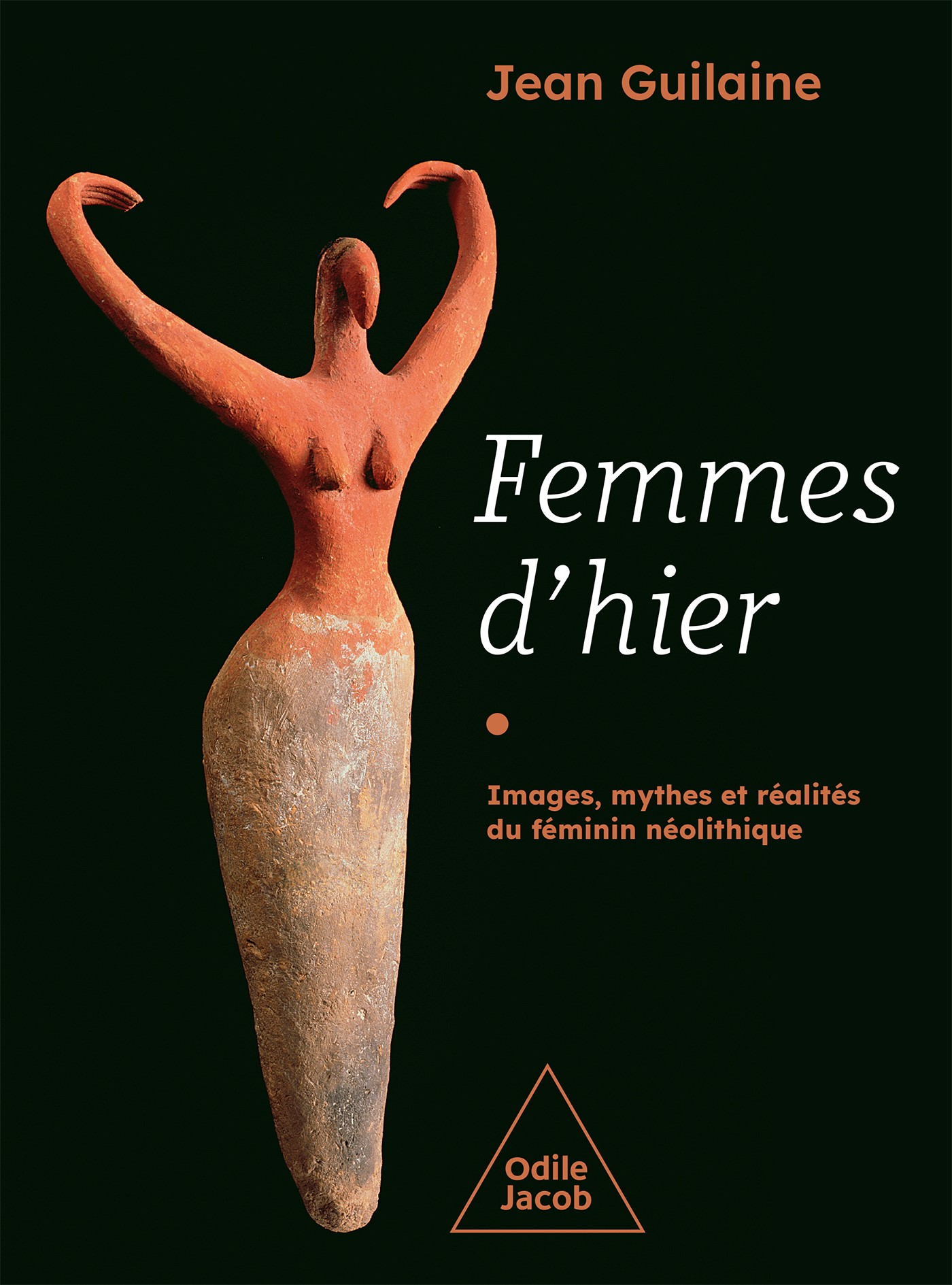

Femmes d’hier

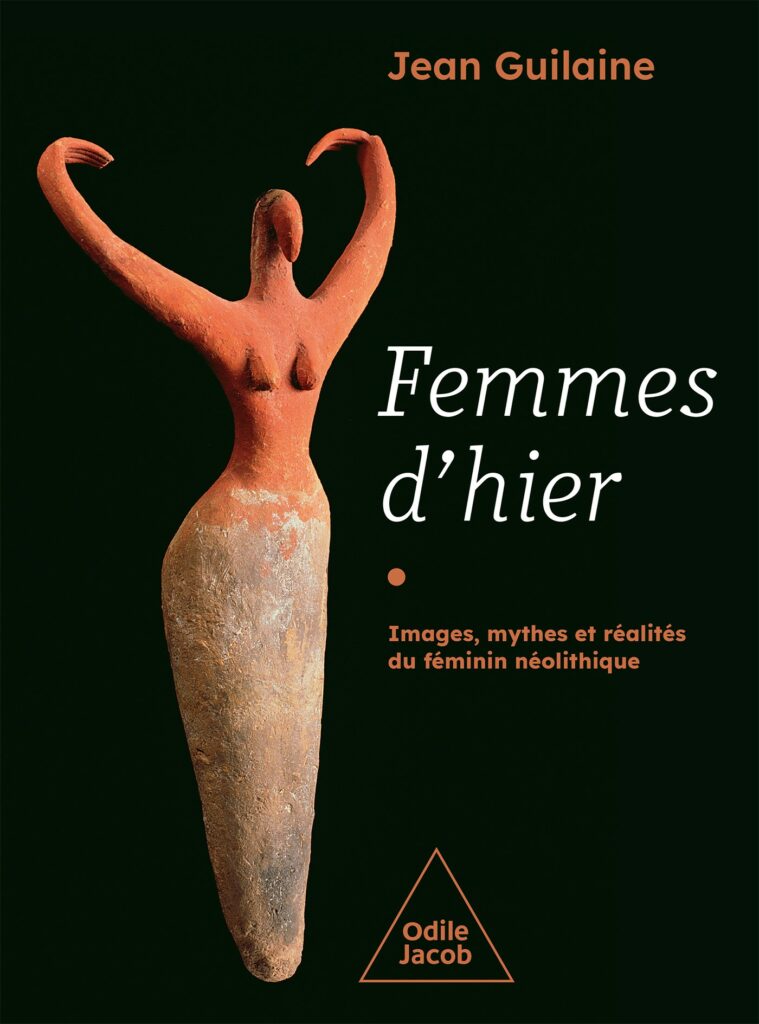

Femmes d’hier

Images, mythes et réalités du féminin néolithique

Jean Guilaine

Editions Odile Jacobs

«La déesse mère du Néolithique est une construction historique»

Jean Guilaine

Présentation de l’éditeur

Ce beau livre unique présente une très riche iconographie en couleurs sur les femmes au temps du Néolithique. Deux cents illustrations de figurines, stèles, statues et d’art rupestre révèlent la façon dont les premières sociétés rurales « voyaient » la femme.

Dans un texte passionnant, Jean Guilaine montre comment ces représentations étonnantes par leur diversité culturelle permettent de mieux cerner le rôle des femmes au Néolithique.

Alors que les femmes sont longtemps demeurées « invisibles » dans les récits historiques, ce livre dédié à Françoise Héritier leur redonne toute leur place dans la trajectoire de l’humanité et pose les fondements d’une histoire des femmes pour cette période capitale de transition de la Préhistoire à l’Histoire.

Les femmes d’hier nous éclairent sur les femmes d’aujourd’hui.

432 pages

18,5 x 25

Editions Odile Jacobs

Hominides.com

Pour cerner la femme pendant la période néolithique, Jean Guilaine s’est basé sur les très nombreuses représentations humaines de cette époque : statuettes datant de cette époque et des statues-menhirs. Il s’est également servi de ses connaissances des sépultures et même des nécropoles du Néolithique, des représentations de l’art rupestre. L’auteur reprend des études génétiques qui permettent également de connaître le sexe des squelettes dans les tombes : qui est enterré avec qui… !

Ce livre présente donc une impressionnante iconographie sur les femmes au temps du Néolithique. Il montre comment ces représentations étonnantes par leur diversité culturelle permettent de mieux cerner le rôle des femmes au Néolithique. Jean Guilaine ne délivre toutefois pas un stéréotype de la femme néolithique : selon l’espace et selon l’époque on est plus proche d’une mosaïque de comportements que d’un modèle de femme dupliqué à l’infini sur 4 000 – 5 00 ans !

Au sujet de la « Déesse-Mère » l’auteur prend bien soin de ne pas mélanger ce qui pourrait apparaître comme une sorte de culte de la fécondité de la femme et de la terre. Sans rejeter totalement cette hypothèse il ne trouve pas les éléments archéologiques prouvant l’existence d’un tel culte.

Jean Guilaine démontre qu’il faut stopper l’attribution automatique des rôles selon le sexe.

Il ne faut pas systématiquement dire que telle activité est propre aux femmes et que telle activité est propre aux hommes. Il faut bien voir qu’il y a toujours des cas particuliers : par exemple, dans l’art rupestre, quand on voit des femmes dans les champs, elles sont effectivement majoritaires, mais cela ne veut pas dire que les hommes ne pratiquaient pas l’agriculture ! De la même manière, si les hommes sont presque exclusivement représentés dans les scènes de chasse, cela n’interdisait pas aux femmes de pratiquer cet art.

Le titres de FemmeS d’hier est donc totalement adapté !

C.R.

L’auteur, Jean-Guilaine

Né le 24 décembre 1936 , Jean Guilaine est un archéologue spécialisé dans l’étude du Néolitique et de la Préhistoire récente. Après une carrière au CNRS il est a été nommé professeur au Collège de France (1994), titulaire de la chaire de Civilisations de l’Europe au Néolithique et à l’Age du Bronze. Il est docteur honoris causa des universités de Barcelone et de Lisbonne. Il est l’un des plus grands spécialistes du Néolithique.

Derniers ouvrages :

– La seconde naissance de l’Homme

– Sépultures et Sociétés

– Cain, Abel et Ötzi l’héritage néolithique.

Il est l’également l’auteur d’un roman : Pourquoi j’ai construit une maison carrée.

Sommaire de « Femmes d’hier«

1re partie

L’iconographie néolithique du corps féminin

CHAPITRE 1

Des écoles très diverses dans le temps et l’espace

L’origine du monde: vulves aurignaciennes

Antécédents: figurations féminines d’avant le Néolithique

Galets incisés du Yarmoukien (vers 6500-5800 avant notre ère)

Cruciformes et « violons »

Cylindres et phalanges

Femmes-sabliers et bassins-disques

«Femmes-pots»

Plaquettes gravées du Portugal

Idoles-plaques de Chypre (vers 2500-1700 avant notre ère)

Figurines du Bassin parisien

Rigidité et sécheresse : la Sardaigne au N• millénaire

Bonnes femmes de Bonu Ighinu (Sardaigne, V• millénaire avant notre ère)

Dames de marbre des Cyclades et de Crète

Dames et jouvencelles de Cucuteni-Tripolyé (V•! début N•millénaire)

Idoles de Gumelnitsa (4500-3500 avant notre ère)

Femmes plantureuses d’Anatolie centrale

CHAPITRE 2

Traitement des organes

Têtes et chevelures

Des têtes interchangeables

Yeux

Sourcils, nez, bouches

Cous

Seins

Bassins et fessiers

Pubis et vulves

Pertes de membres, perte d’organes

CHAPITRE 3

Gestes, postures, attitudes

Femmes debout

Femmes sur leur séant

Femmes trônant

Bras levés : « orantes »

« Offrantes »

Femmes, les mains aux seins

Femmes « ouvertes »

Femmes enceintes

Danseuses

2e partie

Discours, images et réalités du féminin néolithique

CHAPITRE 4

La construction de stéréotypes sur la femme du Néolithique : de quelques discours anthropologiques

Quand l’anthropologie précède l’archéologie

De la « gynécocratie » antique au « matriarcat » :Johann]akob Bachofen et l’exploitation des mythes

Des « moircries» iroquoises à la « barbarie » de Lewis Morgan

La femme victime de la « république des cousins » de Germaine Tillion

Femme dominante ou femme dominée ?

La division sexuelle du travail : naturelle ou culturelle ?

De la « Terre-Mère » à la « Grande Déesse »

Le retour du matriarcat ?

CHAPITRE 5

Fonctions économiques

Trajectoire : de la maison à la tombe

Mères à l’enfant

La femme, symbole de l’agriculture ?

Agricultrices

Bergères et vachères ?

Apicultrices ?

Activités de transport

Dames de l’eau ?

La nourricière distributrice

Tisserandes

CHAPITRE 6

Questions de genre

Critique d’une source documentaire : l’art du Levant espagnol est-il un interprète fiable du genre ?

L’arc, marqueur masculin

La domination masculine par l’outil

Vêtements

Ceintures

Bretelles

Parures et artifices

Couples hétérosexuels (et homosexuels ?)

Accouplements

Corps à deux têtes, corps jumelés

Hermaphrodites

Parturientes

Des « couvades » ?

Les statues-menhirs, images de la catégorisation des sexes

Construction idéologique masculin/féminin : le Cordé et le Campaniforme (III• millénaire)

CHAPITRE 7

Statuts et rôles sociaux

La femme dans la maison : un exemple thessalien

Mammisme ?

Compositions familiales

Exogamie féminine et patrilocalité

Inégalités sociales

Au bas de l’échelle : des femmes réduites en esclavage ?

Nanties ? Le cas de la culture à céramique rubanée (VIe millénaire)

Dominantes ou seulement privilégiées ?

Ambiguïté du poignard

Dames couronnées de l’Estrémadure

Des « prêtresses » dans le Sud ibérique à l’âge du Cuivre ?

« Assemblées » d’Europe orientale : féminines ou mixtes ?

Chypre : des assemblées masculines au IIIe millénaire

Et la santé dans tout ça ?

CHAPITRE 8

Symbolique : une déesse-femme, mythe ou réalité ?

« Terre-Mère » et « déesse-mère » : une archéologie sous influence

De Ia « déesse-mère » d’Edwin Oliver James aux dieux préhistoriques de Johannes Maringer

Mircea Eliade : cycle cosmique, déesse-terre et dieu-taureau

La « déesse » chez les préhistoriens d’autre-Manche

Les interrogations de Peter Ucko

L’archéomythologie de Marija Gimbutas

Un « monothéisme » néolithique ?

Derrière les images : une philosophie de l’histoire ?

Une double critique : anthropologique et archéologique

Le dualisme « femme-taureau » de Jacques Cauvin

Quand la déesse poursuit son chemin

À la recherche des sanctuaires néolithiques

Les temples de Malte

CHAPITRE 9

Les figurines en débat

Esquisse d’une évolution générale

Un culte ou des cultes ?

De l’usage des figurines dans la sphère domestique

Chypre : figurines au fil du temps

Les figurines, un outil politique ?

Des figurines prêtes pour la casse ?

Poupées, médias magiques et mythes du sang

Le corps féminin entre temps qui passe et désir sexuel

L’image humaine : pour l’individuel ou le collectif ?

De la miniature à la statue : questions de majesté et de sexe

Du côté de l’ethnologie et de l’histoire

Un « troisième genre » ?

CHAPITRE 10

Portraits : dix dames du temps jadis

La Dame de Çatal Hüyük (Turquie)

La « Mère terrible » de Sha’ar Hagolan (Israël)

La Dame de Donja Branjevina (Serbie)

La Dame de Cuccuru s’Arriu (Sardaigne)

La Dame de Lemba-Lakkous (Chypre)

La Ballerine de Mamariya (Égypte)

La « Vénus de Malte »

La « Dame endormie » d’Hal Saflieni (Malte)

La Dame d’Arco (Italie)

La Dame de Saint-Sernin (Aveyron,France)

Un extrait de « Femmes d’hier »

Mais ce sont les civilisations du Néolithique finissant (ou Chalcolithique : IVe-IIIe millénaires) qui nous en disent davantage sur la position sociale des femmes face à une domination masculine alors en pleine accentuation. Trois sources sont ici parlantes : les stèles anthropomorphes érigées de l’Ukraine jusqu’à la péninsule Ibérique, les données funéraires de la culture à céramique cordée, celles du complexe à vases campaniformes. Stèles et statues-menhirs affichent parfaitement la dichotomie existant à propos de la sphère fonctionnelle et symbolique de chaque sexe : aux mâles les armes, allégorie du guerrier et/ou du chasseur, aux femmes l’expression anatomique et des atours. Or, cette même image nous est renvoyée par l’examen des équipements funéraires des cultures à poteries cordées et à vases campaniformes : des engins pour se battre, blesser ou tuer aux hommes, des bijoux ou des instruments de confection d’habits pour les femmes. La sphère de chaque sexe est ainsi balisée. Seule exception chez certaines femmes du Campaniforme ou du Bronze ancien sud-ibérique : quelques-unes étaient dotées d’un poignard, marqueur généralement masculin. Ce paradoxe tient-il au fait qu’une telle dérogation leur était due en raison de leur exercice de fonctions traditionnellement considérées comme masculines ? C’est une hypothèse.

D’autre part les quelques analyses génétiques aujourd’hui disponibles sur ces cultures du Chalcolithique européen nous livrent des exemples peu discutables de patrilocalité. Les hommes d’une communauté ont des marqueurs génétiques proches, indice de leur homogénéité d’origine et de transmission. À l’inverse, les femmes des mêmes cimetières présentent des haplogroupes (marqueurs génétiques) très diversifiés signe d’origines et de filiations très variées. Les hommes sont donc allés prendre épouse dans diverses contrées et ont fait venir celle-ci dans leur village. Parmi ces « étrangères » figurent des femmes de haut rang, probablement des filles de notables, géographiquement proches ou parfois lointains, avec lesquels avaient été conclues des politiques d’alliances, entretenues par des mariages. Mais parmi ces intruses se trouvent aussi des « domestiques », peut-être prises en otage lors d’expéditions meurtrières. Car compétitions intra et intercommunautaires, conflits et rivalités n’étaient pas rares en ce temps comme divers exemples archéologiques l’ont montré. Adoubées ou asservies, les femmes étaient donc diversement positionnées sur l’échelle sociale.

En revanche, le concept de « déesse-mère » et celui, dérivé et plus ample, de « Grande Déesse », nous semble moins solide. Que la terre ait été louée ou implorée comme matrice de la germination des plantes est une possibilité. Mais cela n’implique pas que la femme ait été déifiée comme personnalisation, anthropomorphisation de la fertilité du sol, à travers son propre pouvoir procréateur, thème longtemps de mode. La documentation archéologique est sur ce plan peu probante : très peu de femmes enceintes sont proposées par l’iconographie. Pourquoi donc la prégnance d’un tel concept développé au moins dès le xixe siècle, sinon plus tôt ? Il semble que les auteurs qui ont défendu cette idée tournant autour de la maternité, de la génitrice, de la mère vue comme élément vital (Gerhard, Briffault, James, Neuman) ont perçu le féminin comme essentiellement défini par sa fonction biologique de donneuse de vie et par l’affectivité qui en résulte. D’où cette assimilation avec la terre nourricière. Mais en quoi les figurines seraient-elles la concrétisation miniature de déités en lien avec un tel culte de type « fertilité/fécondité » puisqu’elles n’expriment guère de telles notions ?

Les prolongements induits par de telles idées sont plus sombres. En survalorisant l’activité génitrice de la femme, on finit par en faire le symbole déterminant de ce sexe. Le féminin se trouve défini et confiné dans la seule image de la mère. On en oublie que la femme est apte à exercer toute forme de fonction tant elle est prédéterminée par sa capacité biologique. En les louant à travers la notion de déesse-mère, bien des auteurs n’ont pas rendu service aux femmes : ils les ont cataloguées une fois pour toutes dans un cliché réducteur. Au lieu de contribuer à les émanciper, ils ont donné des armes au machisme pour qui les femmes avaient pour fonction essentielle d’être mères et surtout de ne pas s’occuper de décisions plus générales. Les défenseurs de la déesse-mère ont été, sans le vouloir, les agents de la domination masculine.