La longue histoire de la production du feu

La longue histoire de la production du feu

Par Bertrand ROUSSEL

Docteur en Préhistoire – Musée de Paléontologie Humaine de Terra AmataUn document réalisé à l’occasion de l’exposition

« A la conquête du feu » au Musée de Terra Amata

La longue histoire de la production du feu

Introduction

La friction du bois

La percussion de la pierre

Le briquet à silex et la percussion de l’acier

Le bambou l’air et la lumière

Les techniques modernes de production du feu

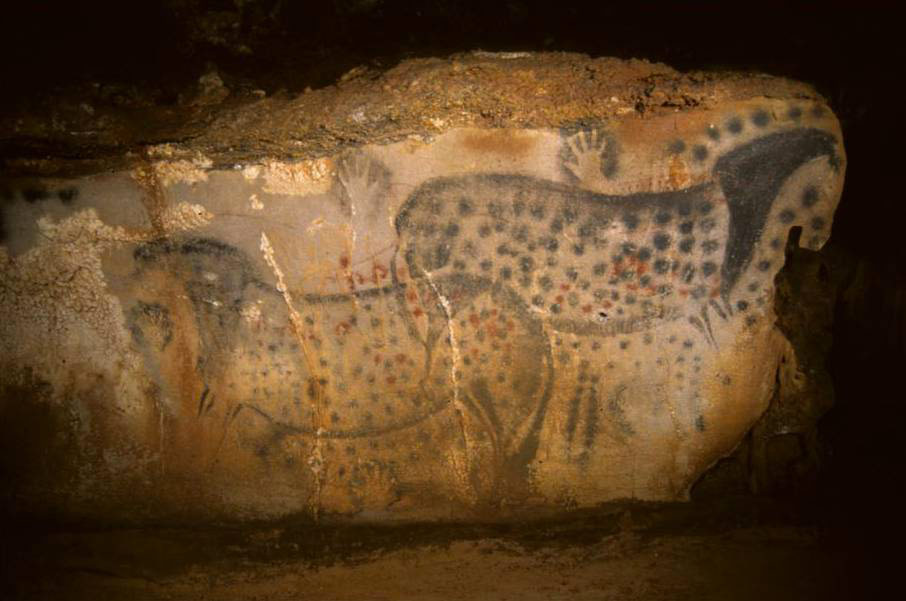

Quand l’homme a-t-il maîtrisé le feu ? Pour l’heure, la seule preuve acceptable de la domestication du feu est la découverte de véritables foyers aménagés. Alors que les premiers outils en pierre remontent à 2,5 millions d’années, les plus anciennes structures de combustion datent d’environ 450 000 ans. La grotte de Menez-Dregan, dans le Finistère, a livré plusieurs foyers dont le plus ancien remonterait à cette époque. Dans le gisement de Terra Amata (Alpes-Maritimes), plusieurs foyers (datés de 380 000 ans) étaient aménagés dans de petites fosses ou sur des dallages de galets.

A partir de 350 000 ans, les traces de domestication du feu sont de plus en plus probantes et nombreuses. Par la suite, la fréquence des foyers augmente encore nettement, à tel point que, dans les habitats bien conservés, c’est leur absence qui paraît étonnante…

La friction du bois

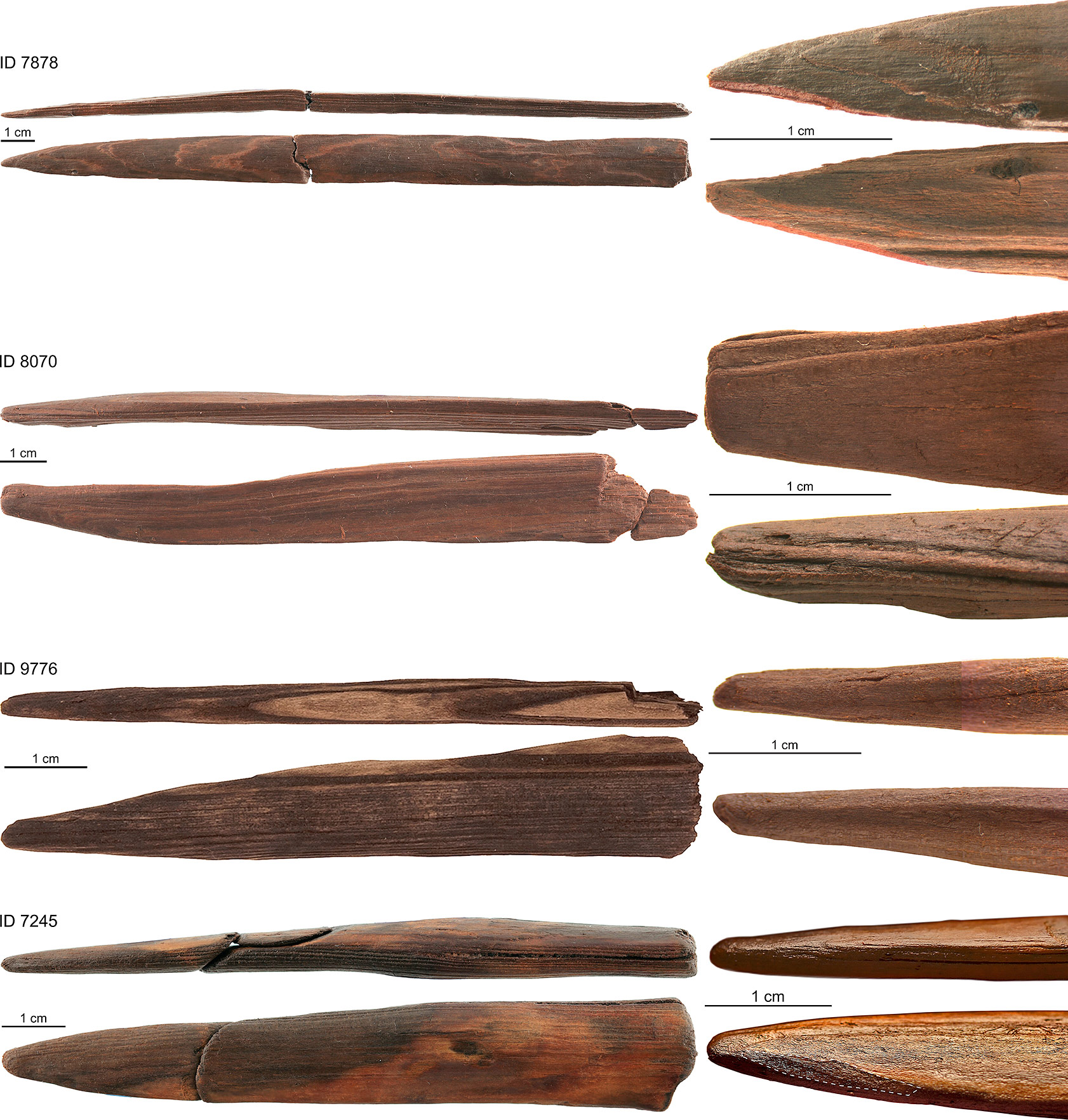

Le principe général de toutes les techniques de production du feu par friction du bois est très simple. Le frottement de deux pièces de bois entraîne la formation de sciure et un dégagement de chaleur. Si la friction est suffisamment intense, l’augmentation de la température permet l’embrasement de la sciure et une petite braise apparaît. Celle-ci est alors

placée dans des herbes bien sèches puis, grâce à l’air apporté en soufflant, une flamme surgit.

A partir de ce principe très simple, l’homme a développé de nombreuses modalités de friction. Parmi celles-ci, la friction par rotation est certainement la technique traditionnelle de production du feu la plus présente dans notre imaginaire collectif. Elle consiste à faire tourner un foret (ou drille) sur une planchette de bois. Le mode d’entraînement et la forme du foret peuvent varier. Dans tous les cas, il est nécessaire d’aménager une gouttière permettant l’évacuation de la sciure produite par le frottement. Grâce à elle, la zone de contact est alimentée par l’oxygène. Sinon, sans air pas de feu ! C’est dans cette gouttière que la sciure rencontrera la chaleur produite par la friction et pourra ainsi se transformer en braise.

La percussion de la pierre

La production du feu par percussion de deux pierres s’incarne dans un geste extrêmement simple : « taper » une pierre contre une autre. Il est donc très facile d’allumer le feu en percutant deux pierres à condition de bien les choisir. Pour susciter des étincelles efficaces, il est nécessaire d’employer un sulfure naturel de fer dont il existe deux formes : la pyrite et la marcassite. Ces deux minéraux percutés par une roche dure, comme le silex ou le quartzite, produisent de belles étincelles. Pour obtenir une braise, il suffit de les diriger sur une matière sèche et très combustible que l’on désigne par le terme « initiateur ». Dès qu’il reçoit une étincelle, ce matériau s’embrase. Quelques herbes bien sèches et un peu d’air permettent alors de passer de cette petite braise à une véritable flamme.

Ce moyen d’allumer le feu était connu au moins dès le Paléolithique supérieur. On trouve des restes de sulfures de fer portant des traces de percussion dans différents gisements (couche aurignacienne de la grotte de Vogelheard en Allemagne, grotte magdalénienne du Trou du Chaleux en Belgique). Au Néolithique, les restes de sulfures de fer, plus nombreux, sont parfois associés à des pièces de silex présentant des traces de percussion qui ont pu être utilisées pour produire les étincelles.

La production du feu par percussion de la pierre semble encore connue durant l’Antiquité, comme le suggèrent des textes d’Aristote, Pline ou Nonnos de Panopolis ainsi que quelques découvertes archéologiques.

Le briquet à silex et la percussion de l’acier

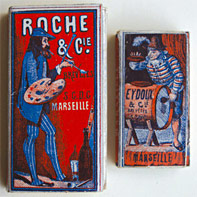

A partir du deuxième Age du Fer, un nouveau mode de production du feu apparaît en Europe : le briquet à silex. Cet objet, quasiment oublié aujourd’hui, a pourtant été le principal moyen d’allumage du feu durant la plus grande partie de notre histoire. En effet, la percussion d’un morceau d’acier contre le tranchant d’une roche dure, par exemple du silex, génère des étincelles susceptibles d’embraser une matière bien sèche, comme l’amadou.

Par souci d’esthétique mais aussi d’ergonomie (l’objet doit bien tenir en main lors de la percussion), la forme du briquet a beaucoup varié selon les régions et les périodes. Les plus sommaires ressemblent à une lame dont une seule extrémité est repliée. D’autres présentent l’aspect d’un D ou d’un B. Les plus beaux exemplaires s’ornent d’une poignée en bronze ou en argent décorée de motifs finement ouvragés. Dans certains cas, le briquet était associé à d’autres outils (pince à braise, lame de couteau, etc.) sur le principe de nos couteaux suisses.

Dès le XVIe siècle, des systèmes mécaniques sont également mis au point pour automatiser le geste de percussion, comme le briquet à rouet et le briquet-pistolet.

Outre l’éclat de silex, deux éléments sont nécessaires au fonctionnement du briquet : l’amadou et l’allumette.

L’amadou est une matière ouatinée qui se trouve à l’intérieur d’un champignon nommé l’amadouvier. Il s’embrase facilement au contact des étincelles du briquet. Toutefois, pour être utilisable, il doit être conservé à l’abri de l’humidité. Des cornes ou des boîtes à amadou étaient spécialement dédiées à sa conservation. L’amadou ne fournit qu’une braise. Pour obtenir une véritable flamme, on utilisait, au moins depuis l’époque romaine, des « allumettes » ou « chènevottes ». Il s’agissait de petits bâtonnets de bois aux extrémités enduites de soufre qui ne s’enflammaient qu’au contact d’un

morceau d’amadou incandescent. Le mot « allumette » sera repris au XIXe siècle pour désigner les allumettes chimiques que nous utilisons encore aujourd’hui.

Le bambou, l’air et la lumière

Parmi les techniques traditionnelles de production du feu, l’une des plus originales reste la percussion d’un bambou contre une roche dure ou un morceau de céramique. Ce mode d’allumage du feu est pourtant bien attesté dans certaines régions d’Asie du Sud-Est. C’est le célèbre naturaliste Alfred Russel Wallace qui a le premier signalé cet étonnant briquet en 1869. Par la suite, plusieurs ethnographes et voyageurs de la fin du XIXe et du XXe siècle ont observé ce mode d’allumage du feu. L’aire de répartition de cette technique semble circonscrite à certaines zones restreintes du sud-est asiatique. On la rencontre aux Philippines, dans la partie malaise de Bornéo et en plusieurs points de l’Indonésie.

Une autre surprenante méthode d’allumage du feu, le briquet pneumatique ou adiabatique, est fondée sur l’augmentation de température induite par la compression de l’air. Le fonctionnement du briquet pneumatique relève d’une loi physique bien connue de toute personne ayant gonflé une roue de vélo : la compression d’un gaz entraîne son échauffement. A l’image d’une petite pompe à vélo, le briquet est composé d’un cylindre étanche, clos à une extrémité, et d’un piston parfaitement ajusté afin d’éviter que l’air ne s’échappe. Il suffit de placer au bout du piston (ou au fond du tube), une matière s’embrasant facilement, comme l’amadou, et de comprimer brutalement l’air contenu dans le cylindre.

Le briquet pneumatique semble avoir eu deux foyers d’apparition : l’un en Asie du Sud-Est, l’autre en Europe.

La concentration de la lumière du soleil permet d’obtenir une chaleur très intense au niveau du foyer de convergence des rayons. Cette technique nécessite l’utilisation d’un miroir concave ou d’un objet jouant le rôle de lentille.

Durant l’Antiquité classique, la concentration des rayons lumineux du soleil a servi notamment pour l’allumage des feux rituels. De même, cette technique était connue en Amérique du Sud et en Amérique centrale ainsi qu’en Chine et en Europe. Dans les années 1970 et 1980, des briquets solaires en plastique connurent une certaine mode et différents

modèles furent commercialisés.

Les techniques modernes de production du feu

Les savants de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle vont rivaliser d’ingéniosité pour créer de nouveaux modes d’allumage du feu. Ainsi, à la fin des années 1770, le célèbre physicien italien Volta proposa un briquet fondé sur la mise à feu de l’hydrogène grâce à des étincelles électriques. En 1823, Döbereiner perfectionna ce procédé pour créer un briquet de table à usage domestique. Ce dispositif produisait son hydrogène à partir de l’attaque du zinc par de l’acide sulfurique. L’hydrogène restait alors sous pression dans le corps du briquet. Une éponge de platine servant de catalyseur, une flamme était produite instantanément en ouvrant le robinet qui retenait le gaz.

De nombreux autres principes physico-chimiques furent mis à contribution pour créer des briquets. On peut ainsi évoquer des briquets fondés sur une réaction chimique, comme le briquet oxygéné ou le briquet au sodium. D’autres systèmes mettent à profit une étincelle généralement produite grâce à l’électricité statique (briquet à hydrogène, briquet à alcool de Mayr, briquet à alcool et éther de Hess). Une autre famille de briquets électriques tire partie

de l’incandescence d’un fil de platine traversé par du courant (briquet de Klinkerfues, briquet de Satune, briquet de Voisin et Dronier, briquet Luminus).

Vers 1889, apparaissent les briquets à amorce. Ils reposent tous sur le même principe. Il s’agit de percuter une amorce à base de fulminate de mercure qui enflamme une mèche parfois imbibée d’essence. Les capsules chimiques sont réparties sur un ruban ou sur des rondelles de papier.

En 1878, Joseph Vaudaine met au point et commercialise un système d’allumage fondé sur la friction d’une roulette d’émeri (minéral dur contenant du corindon) sur des plaques métalliques. Les gerbes d’étincelles produites mettaient le feu à une mèche de coton.

Depuis l’époque romaine, les allumettes soufrées complètent le briquet à silex pour passer de la combustion lente de l’amadou à une véritable flamme. Grâce aux travaux sur le phosphore de Robert Boyle (1627-1691), un nouveau système bien pratique va voir le jour, près de cent cinquante ans plus tard.

Au début du XIXe siècle, plusieurs procédés chimiques d’allumage du feu annoncent les allumettes modernes. Ainsi, le briquet oxygéné (découvert par Chancel en 1805) mettait en oeuvre du chlorate de potassium, du soufre et de l’acide sulfurique, alors que le briquet phosphorique (inventé par Derosne avant 1816) mettait déjà à profit la grande inflammabilité du phosphore.

En 1827, un procédé simple apparaît enfin. Le britannique John Walker (1781-1859) met au point les premières allumettes à friction. Elles consistaient en un bâtonnet de bois dont l’extrémité était enduite d’un mélange de chlorate de potassium, de sulfure d’antimoine, de gomme arabique et d’amidon. S’allumant par frottement sur du papier de verre, elles restaient difficiles d’emploi.

L’invention des premières allumettes au phosphore en 1831 est le fait d’un jurassien originaire de Poligny : Charles Sauria (1812-1895). Leur bouton était composé de phosphore blanc, de chlorate de potassium et de soufre. Ces premières allumettes phosphoriques étaient redoutablement efficaces… mais très dangereuses ! Elles s’enflammaient au moindre frottement, ce qui donna lieu à de nombreux accidents.

La fabrication de ces allumettes n’était pas sans danger : la manipulation du phosphore blanc entraînait des cas de nécrose de la mâchoire chez les ouvriers. Au milieu du XIXe siècle, on trouva une solution à ce problème en remplaçant le phosphore blanc par le phosphore rouge. Le suédois Johan Edvard Lundström (1815-1888) mit le premier au point les « allumettes de sûreté ». Il eut l’idée de séparer la pâte inflammable, constituant le bouton de l’allumette, du phosphore blanc qu’il plaça sur la boîte. Dès lors, les allumettes de sûreté ne pouvaient s’allumer que si on les grattait contre la bande dédiée à cet usage. Les procédés de fabrication et les mélanges ont bien sûr été améliorés, mais les allumettes que nous utilisons aujourd’hui fonctionnent toujours sur le même principe.

Le XXe siècle donne le jour à deux grandes innovations dans le monde du briquet : le ferrocérium et le gaz liquide.

En 1902-1903, le célèbre chimiste autrichien Carl Auer von Welsbach réalise une découverte importante pour l’histoire du briquet. Il observe qu’un alliage de fer et de cérium produit de puissantes étincelles lorsqu’il est frotté sur de l’acier. Ce nouvel alliage, nommé « ferrocérium », fut rapidement utilisé dans la production de briquets à molette métallique dentée permettant un allumage aisé d’une mèche de coton. Ce type de briquet est souvent improprement nommé « briquet à amadou ». En effet, les mèches ne sont pas en amadou mais en coton. Grâce au ferrocérium et à la vulgarisation des distillats légers du pétrole, le briquet à essence se développe au début du XXe siècle. Ce type de briquet est commercialisé sous des formes variées. Il sera d’ailleurs particulièrement en vogue durant le premier conflit mondial avec les célèbres « briquets de tranchées ». Après la guerre, des briquets semi-automatiques, puis automatiques, voient le jour. Il n’est alors plus nécessaire de faire tourner la molette : l’ouverture du capot déclenche le mouvement de celle-ci et la flamme apparaît.

Une innovation importante voit le jour peu de temps après la fin de la seconde guerre mondiale. Marcel Quercia et Georges Ferdinand mettent au point en 1948 un nouveau combustible en mesure de remplacer l’essence : le gaz liquide. Par la suite, l’amélioration des systèmes de valve favorisera le succès du briquet à gaz qui ne s’est d’ailleurs pas démenti

depuis.

De nombreux autres systèmes d’allumage du feu seront inventés durant le XXe siècle, comme le briquet à méthanol et catalyseur de platine, les différents briquets électriques, les briquets piézo-électriques ou à quartz, etc.

La longue histoire de la production du feu

Par Bertrand ROUSSEL

Docteur en Préhistoire – Musée de Paléontologie Humaine de Terra Amata

Histoire de l’allumage du feu des origines à nos jours – Bertrand Roussel, Paul Boutié

De la Préhistoire à nos jours

Nouvelle édition 2015

Ouvrage réalisé sous la direction de Bertrand Roussel

Bertrand Roussel