Les premiers mots

par Frédéric Belnet

En partenariat avec Historia

Lasse des théories farfelues sur l’origine du langage, la Société de Linguistique de Paris interdit en 1866 toute publication relative à cette troublante question. Ce n’est qu’à la fin du XXe siècle que le tabou est levé, et que la genèse du langage articulé redevient un sujet d’étude… et de vifs débats.

Du ‘langage’ animal aux langues humaines

Sonore, visuelle ou chimique, la communication animale, innée, exprime surtout émotions et besoins. Mais le langage humain articulé, lui, trait commun à toutes les cultures, sait être abstrait et objectif.

Les linguistes ont longtemps tenu la parole pour une acquisition culturelle, apparue vers 150 000 ans (15 000 ans pour de véritables langues) avec Homo sapiens : « le big-bang culturel du paléolithique supérieur est la conséquence de l’invention du langage« , proposent William Noble et Iain Davidson.

Pour Steven Pinker, il s’agit d’un « instinct humain, biologiquement programmé, au même titre que la marche sur deux jambes« . Les enfants (qui, entre 18 et 48 mois, acquièrent un mot nouveau toutes les 90 mn !) montrent parfois une logique langagière ‘excessive’, source d’attendrissantes erreurs de langage.

Enfin, Terrence Deacon propose un modèle intermédiaire, une coévolution du cerveau et du langage, amorcée avec Homo erectus, chez qui un début de pensée symbolique aurait constitué un avantage adaptatif, sélectionné peu à peu par l’évolution.

Dans le domaine des origines du langage, les travaux des linguistes se fondent notamment sur l’étude des langues actuelles, sur le parler des jeunes enfants et sur la communication chez les grands singes. Les paléoanthropologues et les préhistoriens, eux, se heurtent évidemment à l’absence de traces directes du langage, et ne peuvent travailler que sur des indices indirects : caractères anatomiques des fossiles, outillage, art, occupation de l’espace (campements, migrations)…

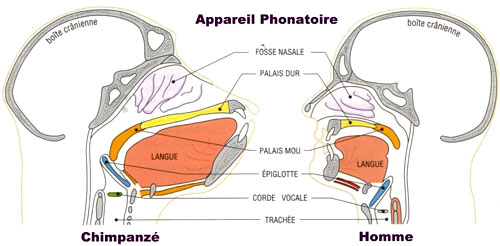

Aptitudes physiques

Pour parler, il faut déjà avoir les aptitudes physiologiques requises. Outre le pharynx, les fosses nasales, le palais, la langue et les lèvres, la ‘clé’ de l’appareil phonatoire réside dans un larynx en position basse – une caractéristique humaine (les grands singes ont un larynx haut placé). Le cerveau, lui, doit posséder une zone appelée aire de Broca pour produire le langage, et une aire de Wernicke pour le comprendre. Sur le plan génétique, enfin, un gène appelé FOXP2, dans sa version humaine, joue un rôle déterminant dans l’élocution.

Source : http://imagesbiogeolfxm.free.fr/homme/original/appareil%20phonatoire.html

Si Homo sapiens était considéré naguère comme le précurseur, la découverte de nombreux fossiles et leur étude par des moyens performants (moulages endocrâniens, imagerie médicale, génétique…) sèment le doute. Au titre de pionniers du langage articulé, on peut éliminer les diverses espèces d’Australopithèques (5 à 1 Ma), au cerveau trop petit, et Homo habilis (2,4 à 1,6 Ma), qui possède une aire de Broca embryonnaire, mais un larynx trop haut.

La question se pose en revanche pour Homo erectus (1,7 à 0,5 Ma), certains scientifiques estimant que son appareil vocal lui aurait permis d’articuler comme un enfant de 2 ans. Mais Jean-Jacques Hublin et Hélène Coqueugniot, du CNRS, constatent, sur le crâne d’un bébé erectus mort à 18 mois, découvert en 1936 à Mojokerto, sur l’île de Java, un volume cérébral déjà équivalent aux ¾ de celui d’un adulte : une croissance rapide peu compatible avec des capacités langagières, selon eux.

Les avis sont partagés sur l’appareil phonatoire (estimé non totalement probant) de Néandertal, qui, en revanche, possède le même gène FOXP2 que nous : un sérieux indice positif (et non une preuve formelle), établi à partir d’échantillons provenant de la grotte d’El Sidron, en Espagne, par une équipe de l’Institut d’anthropologie Max Planck de Leipzig (Allemagne).

Indices circonstanciels

Face à cette diversité des diagnostics et des interprétations, les paléoanthropologues doivent s’interroger sur les raisons du langage. Au-delà de la théorie de l’intelligence machiavélique, reliant le langage à la nécessité de manipuler autrui, les ‘inventeurs’ du langage articulé – quels qu’ils soient – doivent tirer un grand avantage de cet outil de communication : chasser efficacement en collaborant, s’avertir et se protéger, construire des abris en sont autant d’exemples.

Sur un plan plus concret, les préhistoriens constatent la maîtrise dont font preuve les artisans paléolithiques dans le façonnage d’outils, tels les fameux bifaces dits acheuléens (1,5 Ma. à 200 000 ans) d’Homo erectus, et les éclats Levallois dits moustériens (200 000 à 35 000 ans) d’Homo neanderthalensis. Pour nombre de chercheurs, la relative ‘standardisation’ et la diffusion de ces techniques ne peuvent passer que par un langage, probablement articulé. De même, selon certains, que la conquête (certes progressive) de l’Eurasie par H. erectus, il y a environ 1 Ma.

Tenant globalement compte de tous ces aspects, le linguiste Derek Bickerton, au final, propose une théorie assez bien acceptée par la communauté scientifique : il y a 2 millions d’années, environ, des homininés, exploitant la niche écologique représentée par les charognes de gros mammifères, auraient développé un proto-langage sans grammaire (« moi soulever os »…), évoluant au fil du temps vers un langage plus élaboré. Une théorie inspirée notamment de la façon dont s’expriment les grands singes initiés au langage gestuel des sourds-muets, les enfants de moins de 2 ans, les ‘enfants-placard’ socialement (et dramatiquement) isolés, et les adeptes du pidgin, ce langage composite spontanément créé et utilisé par des ethnies différentes amenées à vivre ensemble.

Le langage, un mariage de biologie, d’écologie et d’une (toujours insaisissable) ‘nature humaine’ ?

Frédéric Belnet,

journaliste scientifique

| Nos premières fois Nicolas Teyssandier Avec « Nos premières fois », le préhistorien Nicolas Teyssandier nous livre un inventaire très particulier, celui des premières fois de l’Humanité, « nos » premières fois culturelles, techniques, matérielles : le premier outil, bien sûr, mais aussi le premier couple, le premier bijou, le premier meurtre, le premier chat, le premier dieu ou encore le premier mot…Ces premières fois qui constituent notre mémoire collective prennent ici la forme d’un grand récit qui s’appuie sur les connaissances le s plus actuelles en préhistoire et en évolution humaine. En savoir plus sur Nos première fois |