Accueil / Livres et médias / Casus belli

Casus belli

Casus belli

La guerre avant l'État

Christophe Darmangeat

Compte rendu Romain Pigeaud

La découverte

Sciences sociales du vivant

Présentation par l’éditeur :

Il est souvent admis que la guerre authentique ne naît véritablement qu’à l’âge du Bronze – cette période étant supposée marquer l’apparition de combattants professionnels et d’un armement spécifiquement homicide. À rebours, un vaste courant de pensée plaide pour une origine bien plus ancienne. Ses tenants, qui inscrivent la question dans le temps long de l’évolution de l’humanité, relient nos dispositions belliqueuses aux observations effectuées sur les autres primates, en particulier les chimpanzés.

Au-delà de leurs divergences, ces approches s’accordent sur le fait que la guerre est intimement et nécessairement liée à l’appropriation de ressources. C’est cette idée, mais aussi l’assimilation de tout conflit collectif homicide à la guerre telle que nos sociétés étatiques la définissent que Christophe Darmangeat entend contester, sur la base de multiples données historiques et ethnographiques, dont celles portant sur des sociétés de chasse-cueillette mobile dénuées de toute inégalité de richesse. La plupart de ces affrontements sont menés pour d’autres motifs que l’appropriation de ressources territoriales, humaines ou matérielles, qu’il s’agisse entre autres de parvenir à un règlement judiciaire, de se venger ou d’acquérir des substances corporelles (têtes, dents ou scalps) réputées nécessaires à la vie.

Dans une large perspective comparatiste, ce livre ambitionne de recenser les diverses formes – presque toutes oblitérées par l’État – de ces confrontations collectives, d’en proposer une typologie raisonnée, de les mettre en relation avec les structures sociales et de traiter de leur (in)visibilité archéologique, afin d’éclairer leurs logiques profondes.

Christophe Darmangeat, 2025, Casus belli. La guerre avant l’État. Paris, éditions La Découverte, collection « Sciences sociales du vivant », 384 p

17,7 x 24,2 cm

.Compte rendu Romain Pigeaud

Quelle est l’origine de la guerre ? Nous fut-elle léguée par le Néolithique, comme la carie dentaire ? Ou bien provient-elle de notre part animale et sommes-nous condamnés à la voir réapparaître sans cesse ? Questions vertigineuses et pour certaines multiséculaires, que Christophe Darmangeat embrasse avec rigueur et méthode. Dans la lignée d’Alain Testart, il commence par rebattre les cartes et redéfinir les données du problème. Dans plusieurs chapitres lumineux, il démontre que « la guerre ne constitue qu’une forme particulière du vaste ensemble des confrontations collectives ». Contrairement à notre perception intuitive, les sociétés de chasseurs-cueilleurs sans État constitué ne sont pas particulièrement pacifiques et « possèdent des lois qui, si elles ne sont pas écrites, sont tout aussi élaborées que les nôtres et distinguent fort bien ce qui relève du pénal et du civil ». Le lecteur est mortifié d’apprendre toutes les façons que les humains ont inventées pour prendre la vie de son prochain : guerre, feud (se faire justice soi-même), chasse aux têtes, duels collectifs, « rituels de la paix », razzia… Christophe Darmangeat, après avoir établi des critères généraux qui permettent de dépasser les cas particuliers, propose une classification générale des confrontations collectives, qu’il expose et défend avec force exemples ethnographiques. La guerre est ainsi une confrontation collective discrétionnaire (sans accord préalable, « à la discrétion » de chaque camp) et résolutive (qui a pour objectif de « résoudre un différend et ee parvenir à des rapports plus apaisés »). Dans la deuxième partie, Christophe Darmangeat traite des origines de la guerre, à partir d’exemples pris dans le monde animal, dans les enquêtes ethnographiques et les découvertes archéologiques. Sans dogmatisme, il démontre qu’il existe un faisceau de présomptions qui plaident en faveur de la « chronologie longue »,, c’est-à-dire la profonde ancienneté des confrontations collectives, et même de la guerre (son existence chez les chimpanzés est toujours questionnée), sans qu’il soit possible d’en estimer la fréquence ou la proportion des sociétés qui en étaient affectées. Mais quels en seraient les motifs ? Dans une troisième partie, Christophe Darmangeat continue à questionner les remarques intuitives frappées au coin du « bon sens », qui se fissurent au contact de la réalité des données du terrain : accroître son territoire ? Conquérir des terres cultivables ? Augmenter ses ressources alimentaires (vol de récolte ou de bétail) ? Capturer des femmes ? Prendre la force vitale de l’ennemi ? Chaque exemple convoqué comporte des fragilités et suscite le débat. Attention cependant à ne pas verser dans un relativisme stérile : d’autres motifs existent, comme la vengeance, « l’homicide de compensation » ou le pur cannibalisme. Après un excursus contemporain sur la manière dont l’État canalise la violence au profit de la seule guerre inter-états, Christophe Darmangeat conclut de manière assez pessimiste : les hommes n’ont pas forcément besoin de raisons pour s’affronter : la xénophobie et le racisme sont universellement partagés ; « les groupes humains peuvent développer des relations d’inimitié du seul fait qu’ils existent de manière autonome et séparée ». Si l’État a « pacifié les rapports sociaux quotidiens », il a confisqué, selon lui, la violence au service d’une caste. Christophe Darmangeat forme des vœux pour une meilleure répartition des ressources et une plus grande interpénétration des circuits de production et de distribution, conditions sine qua non pour que la Paix règne enfin en ce monde.

Romain Pigeaud-Leygnac

Romain Pigeaud est un archéologue, préhistorien français spécialiste de l’art pariétal, et éditeur scientifique.

L’auteur Christophe Darmengeat

Christophe Darmangeat est anthropologue social, enseignant-chercheur à l’Université Paris Cité. Ses recherches portent sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs, l’évolution des rapports de genre, la formation des inégalités et des hiérarchies, le progrès technique ou encore l’organisation de la violence collective. Commissaire scientifique de la future exposition » Richesses et pouvoirs à la préhistoire » au Musée de l’Homme (2027-2028), il anime aussi un blog : la Hutte des Classes. Il est l’auteur de Le communisme primitif n’est plus ce qu’il était. Aux origines de l’oppression des femmes (Smolny, 2022) qui paraitra en Poche à La Découverte le 2 octobre 2025, Justice et guerre en Australie aborigène (Smolny, 2021) et a codirigé avec Anne Augereau : Aux origines du genre (PUF, 2022).

Sommaire Casus belli

Remerciements

Prélude. Grandes gerboises et petites guerres

Une découverte australienne

Étranges étrangers

Sur le chantier de la guerre, toujours en travaux

Première partie

Une classification générale

1. Guerre et feud

Se faire justice soi-même

Un impératif social

Extensions idéelles

De l’homicide de compensation au feud

Des chaînes de vengeance

L’invention de la richesse : le » prix du sang «

Distinguer la guerre du feud

Classifier par les motifs ?

Les critères d’une classification générale

2. Confrontations conventionnaires résolutives

D’un commun accord

Duels libres et alternés

Les deux axes de la restriction de la violence

Les quatre types de résolution

Résolution par victoire

Résolution par catharsis

Résolution par équilibrage

Résolution par sanction de compensation

3. Confrontations discrétionnaires non résolutives

La définition des buts

L’acquisition

L’acquisition de biens (razzia)

L’acquisition d’êtres humains

L’acquisition d’éléments corporels humains (la chasse aux têtes)

Autres motifs

La vengeance

Le deuil

4. Confrontations conventionnaires non résolutives

Confrontations propitiatoires

Les pétales fanés de la guerre fleurie

Des confrontations sacrificielles avérées

Autres modes

Confrontations compétitives

Les » grands combats » des Enga

Combats identitaires (ou honorifiques)

Le sport

5. Remarques finales

Cas intermédiaires ou indéterminés

Entre résolution et non-résolution

Entre discrétion et convention

Les métamorphoses de la vengeance

De la bataille libre à la guerre

Seconde partie

Évolution des sociétés, évolution des modes de conflits

6. La quête des origines

Colombes et faucons

Le spectre de la nature humaine

Trois catégories d’indices

Distinguer la guerre des autres confrontations collectives

Éléments éthologiques

Des guerres inter-espèces ?

Conflits collectifs intraspécifiques

Spécificités humaines

Éléments ethnologiques

Du comparatisme

Des bases de données

Les chasseurs-cueilleurs mobiles

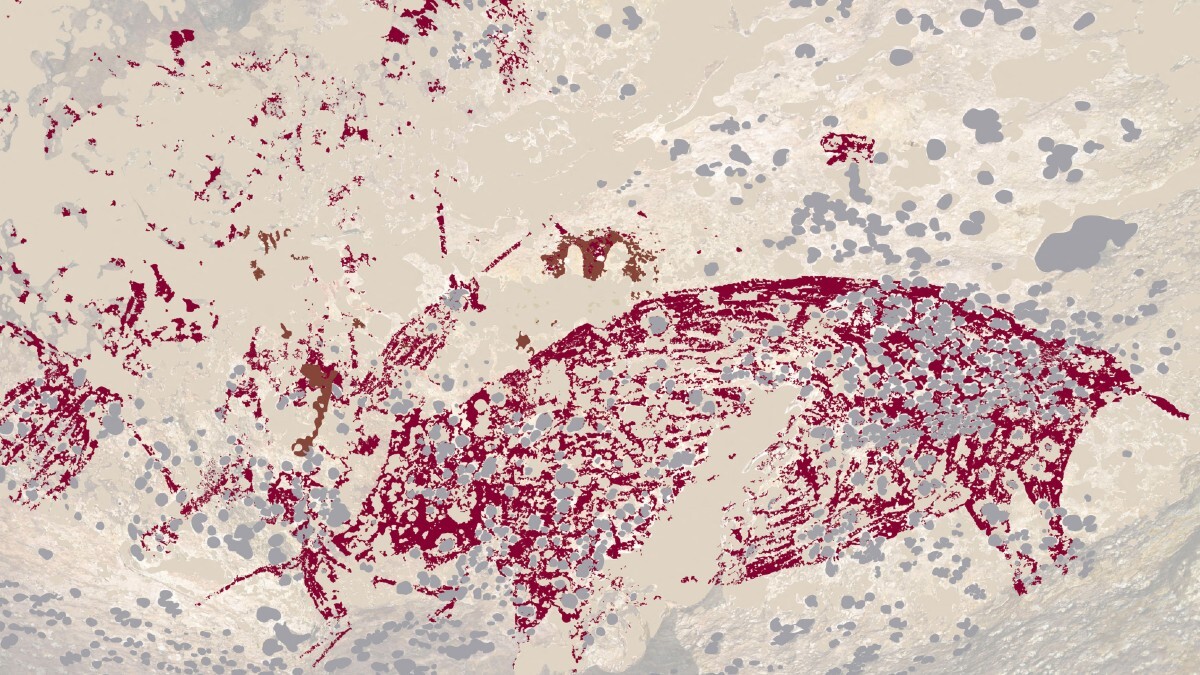

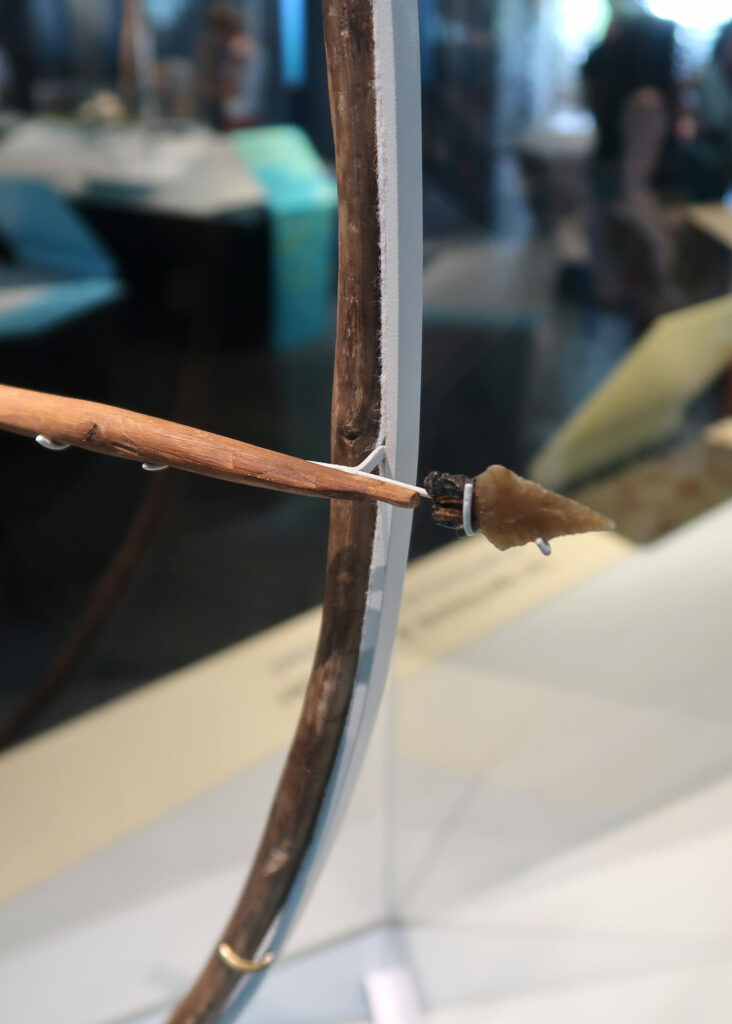

Éléments archéologiques et matériels

Les indices

Trois sites paléolithiques

Le conflit des interprétations est-il résolutif ?

7. L’enjeu des ressources

Une soif de territoires ?

Chasseurs-cueilleurs

Cultivateurs

Des apparences trompeuses ?

Un double paradoxe

Les biens meubles

Les femmes

Une lutte pour la vie ?

8. L’énigme de la prédation (ou : » Pourquoi se prendre la tête ? « )

Chasser le surnaturel

Prestige et reconnaissance sociale

Fondements mythiques

Une source de fertilité

Le nom des gens

Autres motivations

Aucune vie ne se perd, aucune vie ne se crée, tout se transfère, ou Lavoisier à l’âge de pierre

Une lecture matérialiste

Faire d’une tête deux coups : prédation et vengeance

La prédation sans la vengeance

Vengeance et prédation opportuniste

La prédation, fille de la vengeance

Deux cas limites

Une prédation purement idéelle ?

9. L’État contre la violence (des autres)

Réfréner et conscrire

La lutte étatique contre les confrontations conventionnaires

La lutte contre le droit de vengeance

La maîtrise de la violence extérieure

Conclusion

Une approche matérialiste alternative

Et l’avenir ?

Annexe. Guerre et feud , la théorie standard et sa critique

La théorie standard

Trois critiques

Un concept peu maniable

L’introuvable » communauté politique «

Une définition en trompe-l’oeil

Glossaire

Atlas des peuples et des lieux cités

Bibliographie

Notes

Index.

Un extrait de Casus belli

Guerre et feud

« Il faut détinir pour débuter, si l’on ne veut pas finir par buter’. »

Georges ELGOZY

Rien de plus simple, à première vue, que de définir la guerre : elle nous est si familière, elle marque l’histoire de nos sociétés depuis tant de millénaires qu’il semble n’y avoir aucun mystère ni aucune difficulté à savoir en quoi elle consiste. En réalité, il en va de la guerre comme d’autres phénomènes sociaux : la question n’est facile qu’à condition de ne pas se la poser sérieusement, et la prise en compte de sociétés radicalement différentes révèle les biais qui pèsent sur nos intuitions ».

Depuis quelques décennies que se sont multipliées les études sur la guerre émanant des disciplines les plus diverses, le sujet a donné lieu à une immense littérature sans qu’aucune définition s’impose de manière consensuelle. Cette question est évidemment cruciale : selon qu’elle sera large ou stricte, en préhistoire et dans les sociétés dépourvues d’État, on verra des « guerres » un peu partout ou nulle part. Ainsi que le souligne Bruno Boulestin dans un article fondamental dont on reprendra ici les principales conclusions’, définir correctement la guerre – comme tout autre phénomène social – suppose d’écarter les éléments qui l’enferment a priori dans une forme ou un type social donné. Dire ainsi, comme le font la plupart des dictionnaires, que la guerre est un conflit armé entre États, c’est écarter d’emblée la possibilité de guerres dans des sociétés non étatiques, sans même se donner la possibilité d’examiner si une telle restriction se justifie D’une manière générale, définir un fait social par la nature de l’individu ou du groupe qu’il implique constitue invariablement une grave faute de méthode – on aura l’occasion d’y revenir.

Pour commencer, il faut partir des constatations les plus banales. La première est que le terme de « guerre » est couramment employé dans des sens divers, depuis le plus étroit jusqu’au plus métaphorique. Malgré les efforts lexicaux du gouvernement russe, il ne fait guère de doute que l’« opération militaire spéciale » d’Ukraine constitue une authentique guerre : elle oppose deux camps armés qui s’affrontent en s’infligeant des pertes matérielles et humaines élevées. Si l’on parle, en revanche, de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ou de la « guerre contre la pauvreté » proclamée en son temps par un président des États-Unis, il ne fait là non plus pas de doute qu’on désigne une tout autre catégorie de faits. Tout comme la « guerre des nerfs », ou celle des « chefs », ces guerres-là ne le sont que par extension : elles diluent le sens du phénomène original – et c’est bien a raison pour laquelle elles appellent un adjectif ou un complément le nom, La guerre « tour cour », celle qui s entend au sens strict. es donc un état d’hostilité qui justifie le recours à des confrontations non seulement physiques, mais homicides : on n’imagine pas und guerre à fleurets mouchetés, dans laquelle il serait interdit d’ôter la vie; ce n’est pas pour rien que quand on repère de telles coutumes, on se sent obligé de préciser que ces guerres étant « rituelles » (ou quelque autre adjectif que ce soit), elles ne sont justement pas de « vraies » guerres.

Mais si toute guerre est un conflit homicide entre groupes, réciproquement, tout conflit homicide entre groupes est-il une guerre ? La réponse n est pas si évidente pour certaines situations qui subsistent dans nos sociétés, telles que les affrontements qui mettent aux prises des clans de trafiquants de drogue: quelle limite faut-il tracer entre des événements qui seront assimilés à de simples règlements de comptes et ce qui pourra être qualifié de « guerre des gangs » ? Dira-t-on qu’une telle guerre des gangs n’en est pas vraiment une ? Ce serait oublier que. dans certains pays. les gangs peuvent acquérir une puissance nilitaire face à laquelle l’État ne dispose que d’une supériorité touroelarive. Ce serait aussi = er surtout – oublier que, du noint de vu de ceux qui la vivent et qui la subissent, la « guerre des gangs », si illégale soit-elle, ne se distingue de manière évidente, ni par ses motivations ni par les moyens qu’elle emploie, de son homologue étatique et officiel. Les mêmes remarques valent pour les guerres internes : à partir de quelle limite des événements tels que ceux qui marquèrent par exemple la Nouvelle-Calédonie au printemps 2024 doivent-ils être considérés comme de simples émeutes ou comme un début de guerre civile?

Les choses se compliquent encore lorsque l’on prend en compte, de surcroît, une pratique disparue depuis longtemps de notre propre univers social mais que les anthropologues ont identifiée dans la plupart des sociétés sans État qu’ils ont étudiées : celle du feud…

…

2007 Le chimpanzé et la chasse « à la lance »

2012 Des lances à pointes de pierre dès 5 Ma

2018 Armes létales, archéologie expérimentale

2020 Des armes de jet il y a 300 000 ans

2024 Schöningen, plusieurs techniques pour le travail du bois …

Jean Guilaine et Jean Zammit

Christophe Darmengeat

Les sciences de l’Homme et la violence collective (XIXe-XXIe siècles)

Alain Beynex

Bertrand Roussel