Chaman et chamane à la préhistoire ?

Y avait-il des chamans au Paléolithique ?

Pour tenter répondre à cette question il faut trouver des traces de pratiques humaines du Paléolithique ou tenter la comparaison ethnographique. Sans écrits il faut trouver des restes archéologiques (artefacts ou ossements) qui permettraient de penser que des formes de chamanisme existaient déjà à cette époque.

Population Tlingit – Canada, Colombie-Britannique 18e siècle

bois, pigments, coquillage, cheveux humain, fer

Ce chef-d’œuvre incontestable de l’art Tlingit a été réalisé en deux parties fixées l’une sur l’autre. Il représente un homme-loutre, ou Kushtaka, chevauchant un ours grizzly. On interprète généralement de telles scènes comme la personnification d’un chaman transporté par un esprit de forme animale. Musée du Quai Branly – Photo Kroko pour Hominides.com

Dotés de pouvoirs chamaniques, les « élus » ont une très grande place dans la littérature préhistorique. On ne compte plus les romans dont le héros est un chaman, et surtout une chamane dans les dernières éditions… Dans les sciences préhistoriques le chaman est une figure extraordinaire, une sorte de sorcier qui va être utilisé pour expliquer des représentations humaines « surnaturelles ».

Mais on peut se demander ce que pouvait être un chamane à la préhistoire, si son existence est seulement possible, et au final quelles sont les traces qu’auraient laissé ces hommes dotés de pouvoirs dans l’archéologie.

S’il n’existe pas de preuve directe de chamanisme à la Préhistoire (comme une « carte de chamane »), certains préhistoriens pensent voir des indices (iconographie, sépultures, objets rituels, analogies ethnographiques) qu’ils interprètent comme des traces de pratiques chamaniques chez les humains préhistoriques.

Qu’est-ce qu’un(e) chaman(e) ?

Le chamanisme préhistorique, depuis les débuts de la préhistoire ?

Comme identifier un chamane ou une pratique chamanique ?

- Les chamanes artistes de la préhistoire ?

- Analogie ethnographique… des chamanes comme maintenant ?

- Des sépultures de chamanes ?

- Des instruments, outils du chamane ?

Les chamanes (ou sorciers) dans l’art préhistorique…

Les preuves d’un chamanisme préhistorique sont encore à trouver…

Qu’est-ce qu’un(e) chaman(e) ?

Masque cérémoniel, kegginaqua

Population Yup’ik États-Umis, Alaska, région d’Amik. Début du 20* siècle bois, pigmemts, plumes, cuir.

Ce masque dit de «l’Esprit de la lune» était porté par un angallua (chamane) durant une cérémonie collective destinée à favoriser de futures chasses.

Musée du Quai Branly – Photo Kroko pour Hominides.com

Afin de retrouver des traces des chamans il faut d’abord essayer de les définir.

Pour l’anthropologue Chris Stringer « Le mot « chamane » vient d’une langue de Sibérie, le toungouse, et il désigne des individus (vulgairement appelés des sorciers) censés posséder des pouvoirs spéciaux qui leur donnent accès au monde des esprits grâce à des états de conscience modifiés. Ceux-ci sont engendrés par des plantes hallucinogènes (comme chez les Shoshones du Wyoming) ou au moyen de transes provoquées par la douleur, les privations ou (comme chez les San d’Afrique du Sud) des chants et des danses répétitifs. Une fois dans le monde des esprits, les chamans ont fréquemment l’impression de pouvoir voler ou se déplacer sous terre ou dans l’eau, et il leur arrive de rencontrer des animaux ordinaires ou mythiques, des pays étranges, des ancêtres ou des dieux. Ils sont alors en mesure de transmettre des messages depuis le monde des esprits, de prédire l’avenir ou de guérir les malades. Grâce à ces pouvoirs, les chamanes jouent souvent un rôle crucial dans les rites d’initiation et les cérémonies religieuses. » (Survivants, 2014). On retrouve donc des chamans sur toute la planète, Afrique, Amérique, Eurasie, Australie… Mais les pratiques chamaniques sont très différentes selon les régions et même selon les individus. il n’y a aucune comparaison possible entre un homme-médecine australien et un sorcier amérindien…

Selon l’ethnologue Charles Stépanoff, « […] le chamanisme [est] un ensemble de techniques et dispositifs permettant le partage et la transmission d’expériences imaginatives par lesquelles des humains établissent des relations avec l’invisible en impliquant leur motricité, leur proprioception et leur puissance d’agir». Il s’agit d’une technique d’entraînement de l’imaginaire, qui ne préjuge pas de l’orientation de celui-ci. Stépanoff, 2022a, p. 438

Le chaman est donc une sorte de passeur entre le monde des vivants et celui des morts. Pour créer une communication le (ou la) chaman(e) doit rentrer dans un état de transe de manière physique ou en utilisant des produits hallucinogènes. Pour les chamans cette transe permet aux morts de délivrer des messages (ou prémonitions) aux vivants. On lui prête un certain savoir en terme de faune, de flore, qui lui permette de concocter des potions, des remèdes.

Toutes ces capacités qui sont attribuées aux chamans des populations de chasseurs-cueilleurs relativement récentes sont souvent transposées sur les populations préhistoriques sans pour autant pouvoir aller au-delà de l’hypothèse. Par ailleurs, toutes les pratiques du chaman (danse, transe…) ont la particularité de ne pas laisser de traces physiques.

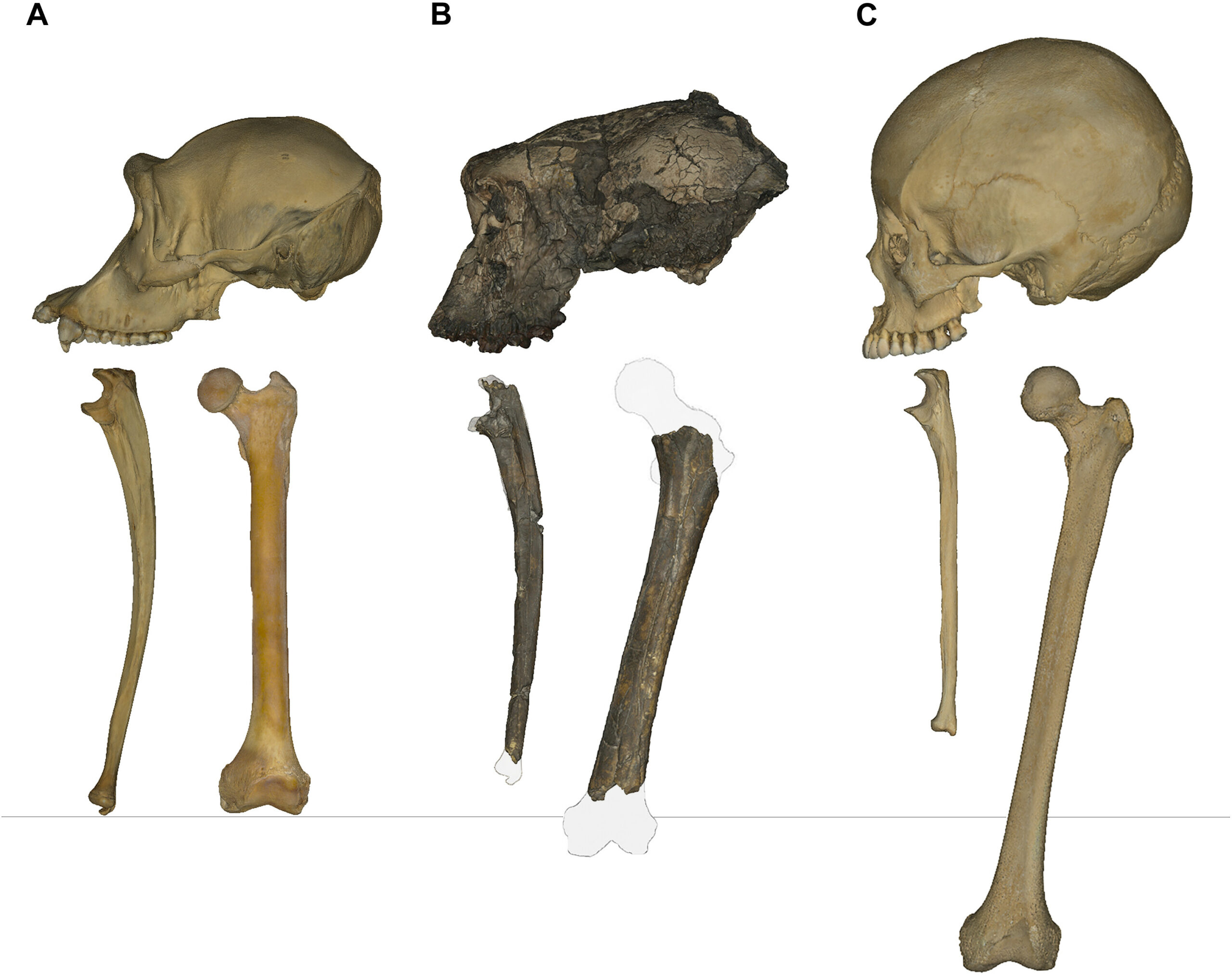

Le chamanisme préhistorique, depuis les débuts de la préhistoire ?

/ Photo AI Adobe

Le plus souvent dans la littérature (scientifique ou pas) l’existence des chamans est affirmée de manière assez péremptoire. Les auteurs s’appuient le plus souvent sur des éléments qui ne sont pas des preuves mais plutôt des hypothèses invérifiables ou des préjugés… Depuis les débuts de la science préhistorique plusieurs spécialistes ont été tentés par le chamanisme comme explication de phénomènes, d’art pariétal ou d’outils à la fonction inconnue… On peut citer l’abbé Breuil ou l’abbé Glory en France mais également le préhistorien André Leroi-Gourhan. Un peu plus récents, les chercheurs David Lewis-Williams et T. A. Dowson (Afrique du Sud) ont également tenté d’expliquer l’art pariétal par des pratiques chamaniques. Cette hypothèse a d’ailleurs été reprise par le préhistorien français Jean Clottes avec l’anglais Daniel Lewis William ce qui a eu pour effet de relancer la polémique….

Comme identifier un chamane ou une pratique chamanique ?

Les chamanes, artistes de la préhistoire ?

Représentant d’une lignée de grands préhistoriens, le préhistorien Jean Clottes est un fervent défenseur des chamans artistes qui auraient réalisé les oeuvre pariétales au Paléolithique. Ces actes auraient été effectués sous l’emprise de substances hallucinogènes pris pour atteindre des « états seconds ».

Le préhistorien déclare » Mon hypothèse est que les hommes préhistoriques cherchaient un contact direct avec le surnaturel et que les grottes étaient les endroits qui leur paraissaient les plus favorables pour cela : car ce sont des seuils, des endroits de passage. L’hypothèse du chamanisme prend en compte les études sur certains peuples de chasseur-collecteurs actuels, mais repose avant tout sur un certain nombre d’éléments concrets : les figures de thérianthropes (êtres mi-humain, mi-animaux, NDLR) que l’on remarque dans certaines grottes, les dépôts rituels dans les interstices des parois, les signes abstraits que l’on retrouve un peu partout…« .

Pour donner vie à cette hypothèse il faudrait trouver un moyen d’attribuer les peintures à des individus ayant des pouvoirs, des sorciers, des chamans… Sachant qu’il est déjà difficile de savoir si ce sont des hommes ou des femmes, on voit qu’il est impossible de prouver que ces individus avaient des pratiques ésotériques il y a 20, 30 ou 40 000 ans.

Analogie ethnographique… des chamanes comme maintenant ?

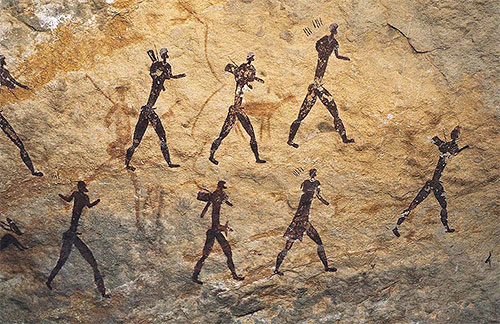

En comparant avec des sociétés traditionnelles contemporaines (comme chez les peuples sibériens, amérindiens ou aborigènes), des chercheurs estiment que des formes anciennes de chamanisme ont pu exister dès la Préhistoire. C’est imaginable car ces pratiques ésotériques correspondent à des besoins universels des humains : soins, contact avec les esprits, magie, médiation, volonté d’interprétation du monde. Ils en arrivent, par comparatisme ethnographique à la conclusion que, si ces besoins existaient au Paléolithique, les chamans ou sorciers devaient être là pour y répondre.

La présence de chamans dans des sociétés de subsistance contemporaines serait donc suffisant pour expliquer que cela devait être la même chose au Paléolithique : c’est plutôt de l’ethnocentrisme et ne peut rien apporter de concret ou de scientifique. Si cela ne prouve pas l’existence de chamans à la préhistoire, cela ne prouve pas non plus l’absence de pratiques chamaniques. Pour simplifier, la présence de pratiques chamaniques chez les Sangomas en Afrique du Sud ne peut pas constituer une preuve de pratiques chamaniques préhistoriques il y a 20 000 ans en Afrique.

Le préhistorien Georges Sauvet, pour expliquer le comparatisme ethnographique sans contrôle, reprend un texte d’André Leroi-Gourhan : au demeurant, rien ne justifie de comparer les Aruntas d’Australie, les Sans d’Afrique du Sud ou les Tougouses sibériens aux chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. D’autres ne manqueront peut-être pas d’habiller ce fantôme, mais pour ma part, je craindrais en ajoutant au témoignage qu’il a laissé, de trahir l’homme des cavernes« .

L’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence…

Des sépultures de chamanes ?

Dès le 19eme siècle plusieurs sépultures ont été découvertes datant du Paléolithique. La richesse du matériel funéraire, outils de pierre, coquillages, bois, ossements et crânes d’animaux qui accompagnaient les défunts ont pu être interprétés comme des hommages ou des rituels à des personnages importants de la communauté… Pour certains, le sorcier et le chaman peuvent être de bons candidats pour ces sépultures enrichies. On remarquera que ce sont souvent des restes inattendus d’animaux qui sont retrouvés dans les sépultures. Ces ossements peuvent également être un indice de culte animiste ou de pratiques funéraires sans évoquer forcément le chamanisme.

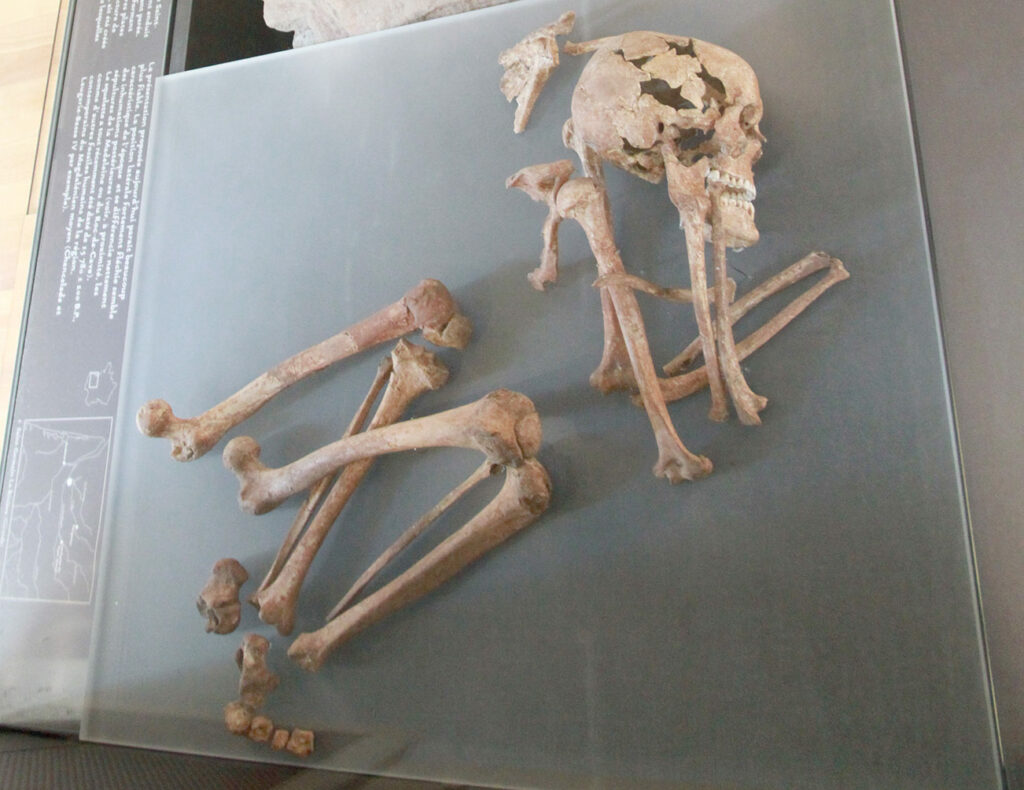

Le chaman de Brno

L’une des découvertes paléolithiques les plus importantes de Brno (Moravie) a été exhumée en 1891 : la sépulture d’un homme daté de 28 000 ans. Le squelette est enterré avec de nombreux ossements (mammouth, rhinocéros, cheval…), des coquillages, des disques de pierre, d’os de mammouth… Pour les premiers chercheurs la richesse du mobilier funéraire fait penser à la sépulture d’un chaman ou d’un sorcier. Il est accompagné des restes d’une statuette anthropomorphe dont subsiste la tête, le tronc et un bras. C’est une tombe d’une grande richesse mais rien ne prouve le défunt soit un chaman.

Photo: Jan Cága, Musée régional Morave

La chamane de Bad Dürrenberg

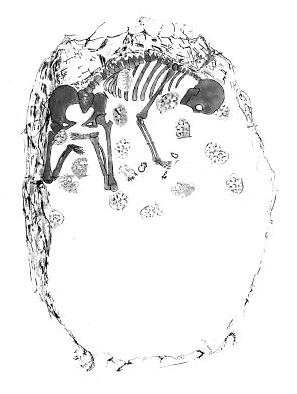

À Bad Dürrenberg, en Saxe-Anhalt, on a retrouvé une double sépulture datée de 8 000 ans BP. Le corps d’une adulte entre 30 et 40 ans était accompagné de celui d’une enfant. Les études génétiques des ossements ont permis de leur trouver une ascendance commune (comme une grand-mère et sa petite fille). La richesse du mobilier funéraire laisse penser que les bois de chevreuil et les dents de sangliers auraient pu servir respectivement de coiffe et de masque à une hypothétique chamane. Les défenses étaient percées de trous : elles ont pu être attachées sur les vêtements comme ornements.

Un rite chamanique à Hilazon Tachit, en Israël ?

Parmis toutes les tombes de Hilazon Tachit, une se détache des autres, à la fois par son bon état de conservation général mais également par les objets et artefacts retrouvés dans la fosse avec le corps humain : 50 carapaces de tortues et de différents restes d’animaux : le bassin d’un léopard, une aile d’aigle, la queue d’un bovidé, deux crânes de martres, la patte avant d’un sanglier. A côté du corps d’une femme âgée de 45 ans environ se trouvait également un pied humain appartenant à un autre individu !

Cette composition animalière « à la Prévert » est très poétique mais n’indique pas que la défunte était une chamane de son vivant…

Çemka Höyük (Turquie)

Çemka Höyük – « monticule près de l’eau », en turc – est un village pré-néolithique de la province de Mardin, situé près des hauteurs du fleuve Tigre. Une quinzaine de tombes ont été retrouvées sous les habitations du village, elles sont datées de 11 300 ans BP. Parmi elles, le corps d’une femme de 25-30 ans était surmonté d’un crâne d’aurochs avec sa mâchoire sur les pieds… Les chercheurs ont également identifié des ossements de perdrix, de martre, d’oviné disséminés au fond de la fosse. La sépulture était elle-même recouverte d’un bloc de calcaire. Il n’en fallait pas plus pour imaginer que cette femme était une chamane de son vivant, enterrée avec les animaux avec lesquels elle accédait au monde des morts… Pourquoi ? Parce que…

La Dame de Saint-Germain-la-Rivière

Le site, découvert en 1929 par Henri Mirande et René Lépronta, a délivré les restes d’au moins 12 individus du Magdalénien. Parmi ces derniers la sépulture d’une jeune femme adulte montrait des particularités notables. Le corps était « enfermé » dans une sorte de caveau formé de quatre blocs qui soutenaient deux dalles. Ce type de construction, totalement atypique au Magdalénien, a toutefois été remis en question par les études suivantes. « Il semble que cette structure de « dolmen », abusivement admise pendant longtemps, ait été créée de toute pièce par les conditions particulières dans lesquelles s’est effectuée la fouille« .

Par ailleurs, le squelette était accompagné d’objets en bois de cervidé comme des « couteaux » et une côte, des canines de cervidés, des outils en silex. Quelques ossements de rongeurs complétaient le tableau et le tout était recouvert d’ocre. Sur le dessus des dalles les chercheurs ont découvert des restes d’un foyer et des os de bovides. La datation permet de situer la sépulture à 15 800 BP. Selon H. Miyakawa et A. Kollautz qui essaient de relier le chamanisme sibérien et le chamanisme préhistorique ils jugent la sépulture de Saint Germain comme un témoignage de religiosité des paléolithiques.

Un autre corps a fait l’objet de spéculation, c’est celui la momie des glaces, le célèbre Ötzi, dont le dépouille a été engloutie par un glacier avant d’être rejetée plusieurs milliers d’années après. Notre homme des glaces a été, tour à tour, marchand ambulant, soldat, aristocrate, hors-la-loi… mais le rôle du chaman était le plus percutant si l’on supposait que les morceaux de champignon de bouleau qu’il portait autour du cou ou les tatouages sur ses membres n’aient eu, pour un chaman, un usage médicinal ou spirituel…

Certains corps enterrés au Paléolithique supérieur sont accompagnés d’objets symboliques ou rituels : plumes, bois de cerf, statuettes, pigments (ocre rouge), restes de fleurs, etc.

Ces pratiques funéraires pourraient indiquer que le défunt occupait un rôle spirituel ou rituel, comme de chef(fe) du clan, sorcier(e) ou pourquoi pas… de chaman !

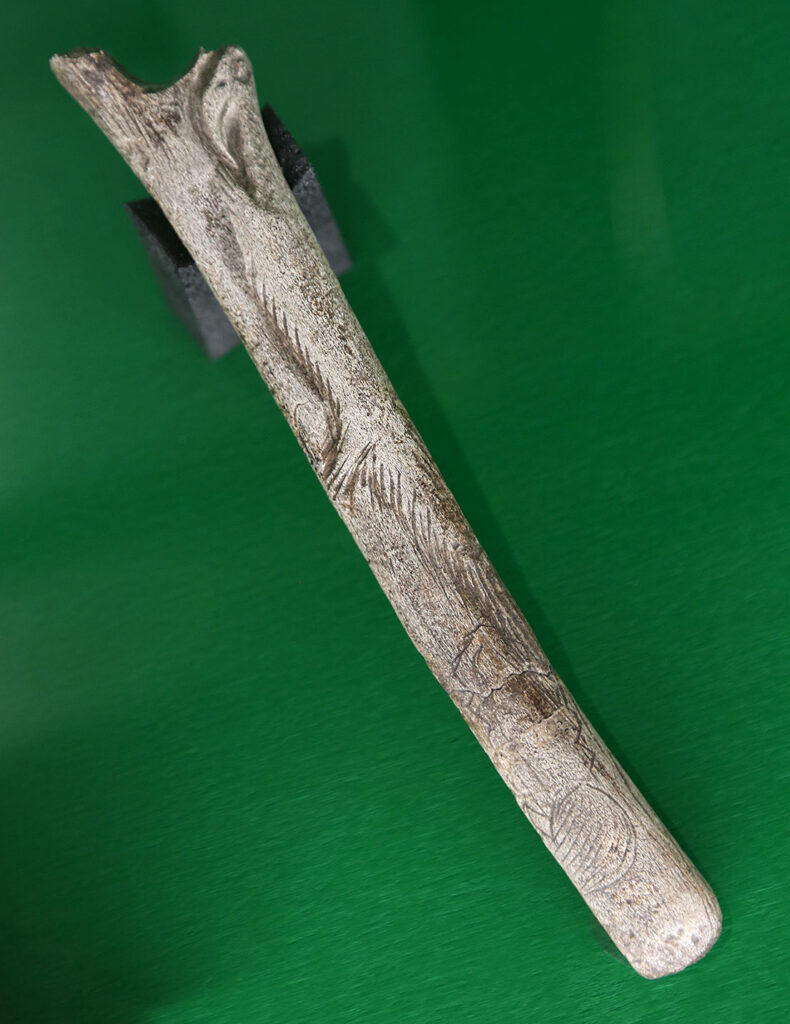

Des instruments, outils du chamane ?

Si l’on ne peut trouver de chaman de la préhistoire, il est apparu que certains outils préhistoriques pouvaient appartenir à des chamans : bâtons de commandement, flûtes, statuettes dont l’utilisation est inconnue mais qui pourraient avoir eu un usage rituel ou magique.

C’est le bâton percé (ou bâton de commandement) associé au chamanisme qui a eu le plus grand succès auprès des chercheurs. Sophie Archambault de Beaune le rappelle : « Dans un texte paru en 1900, Paul Girod et Elie Massénat rapprochent certains »bâton percés », appelés alors « bâton de commandement », des baguettes de tambours des chamans sibériens« . Elle souligne que cette idée va être reprise par de nombreux chercheurs comme l’archéologue Horst Kirchner, l’ethnologue Hans Findensen, le géologue anthropologue Étienne Patte qui vont « expliquer » la présence d’un bâton percé en contexte préhistorique par l’appartenance à un chaman…

Il est d’autant plus facile d’expliquer cet artefact par le chamanisme qu’à ce jour aucune hypothèse sur sa véritable utilisation ne fait l’unanimité (redresseur de sagaie, outil pour tresser des cordes, système d’attache… ).

Site d’Enlène – Magdalénien

Parc de préhistoire de Tarascon – Image Neekoo pour Hominides.com

Les chamanes (ou sorciers) dans l’art préhistorique…

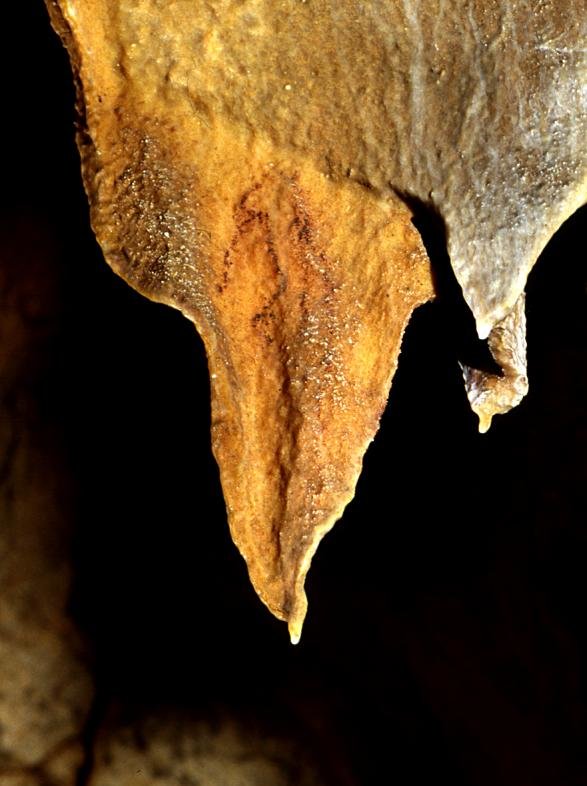

Dans l’art préhistorique les représentations animales et les signes sont majoritaires. Les représentations humaines « complètes » sont peu fréquentes. Ce sont le plus souvent des morceaux d’êtres humains qui ont été représentés : vulves, pénis, mains… Le sujet humain entier est non seulement rare mais le plus souvent peu détaillé contrairement aux animaux.

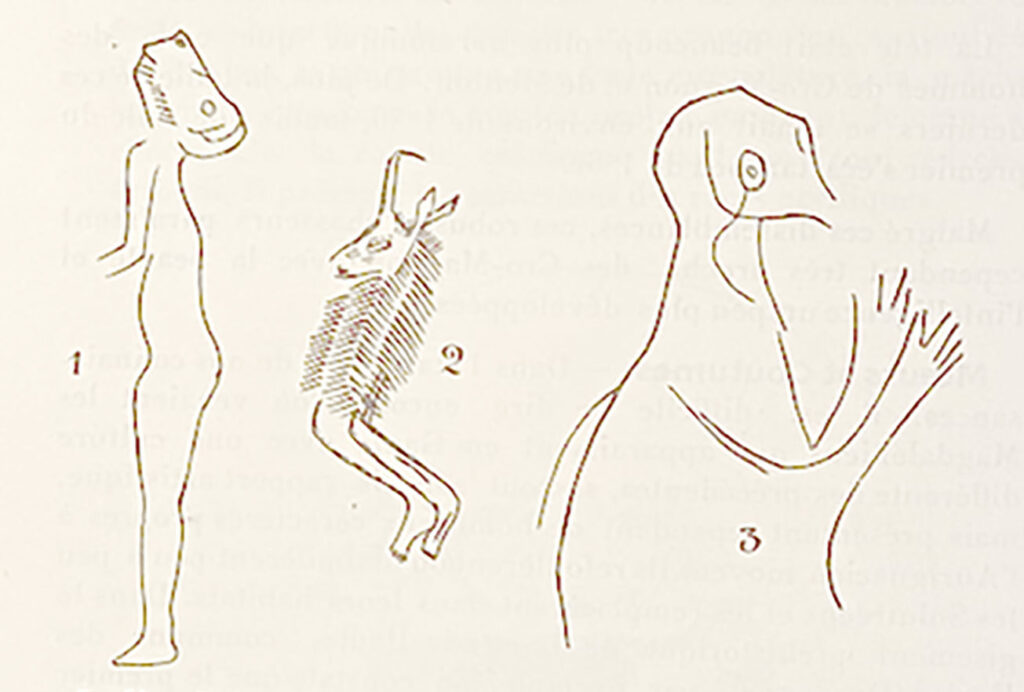

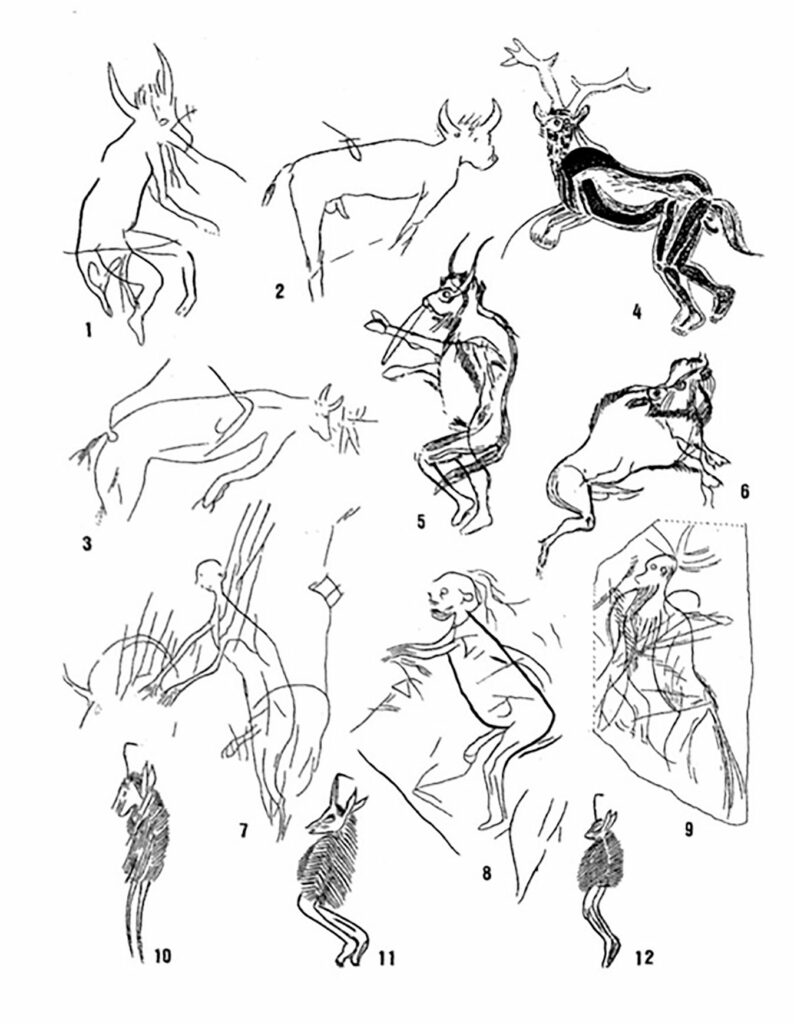

Parmi ces représentations anthropomorphes on peut distinguer des êtres « composites » étranges qui sont affublés de peau de bête, de masques, ou même pourvus de parties de corps appartenant à d’autres animaux (cornes, têtes, jambes…), des thérianthropes. En tout cas ces sorciers ou chamans sont représentés moins d’une vingtaine de fois dans l’art préhistorique ce qui est très peu comparé à tous les animaux et signes de l’art paléolithique.

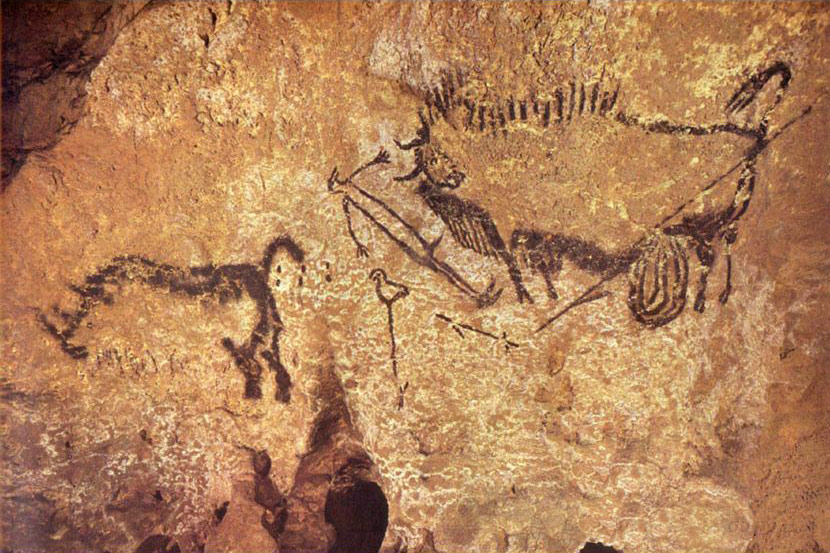

L’homme de la scène du puits à Lascaux

En France, l’un des cas les plus célèbres est celui de l’Homme de la scène du puits à Lascaux. L’homme très schématique (et en érection) est doté d’une tête d’oiseau. Il tient une sorte de sceptre également surmonté d’une tête d’oiseau. Il semble en lévitation par rapport au bison éventré à ses côtés. Selon l’archéologue Horst Kirschener l’homme serait « un chamane représenté au sommet de sa transe extatique qui porte, selon ses coreligionaires sibériens un déguisement d’oiseau permettant durant l’hypnose, un voyage dans l’autre monde céleste« . Pour le préhistorien Pascal Raux l’homme qui semble tomber à la renverse serait la représentation d’un individu en état de petite mort chamanique. L’ethnologue et préhistorien André Leroi-Gourhan compare le sceptre de la scène du puits à « des bâtons verticaux portant une effigie d’oiseau signalés sur des tombes de chamans de la côte nord-ouest de l’Amérique« .

La lecture de cette image est certes complexe : nous n’avons pas le contexte, pas les codes et 20 000 ans nous séparent de la réalisation de cette image. Si une explication chamanique est évidente pour certains (Kirschener), d’autres voient une scène de chasse (Henri Breuil), un accident de chasse, un homme qui rêve (Michel Jouvet)… les hypothèses se multiplient à tel point que le préhistorien Jean-loïc Le Quellec a publié un ouvrage consacré à cette thématique L’Homme de Lascaux et l’énigme du puits !

Le sorcier de Saint-Cirq

Dans le Périgord noir, une petite grotte située à Saint-Cirq a le privilège de détenir plusieurs représentations humaines… Parmi ces dernières une gravure domine par sa taille et sa complétude : un anthropomorphe au sexe érigé semble flotter sur le plafond de la cavité. Cet être sans autre attribut que son sexe a été surnommé le sorcier. Aucun élément ne permet de lui attribuer de pouvoir magique ou chamanique mais l’on peut supposer que cela permettait de donner une personnalité et une attractivité à cette modeste cavité.

A propos de l’anthropomorphe de la grotte du sorcier l’archéologue Jean Airvaux y voit plutôt un foetus ou un nouveau-né.

Le dieu cornu

Pour l’abbé Breuil, cette figure de 75 cm de hauteur dans la grotte des Trois-Frères est surnommée le « dieu cornu » mais le religieux se pose des questions : est-ce un sorcier ? un chaman qui intercède entre les hommes et les esprits de la nature ? Il pourrait également être une sorte de dieu de la forêt et de la chasse qui aiderait les chasseurs à ne pas revenir bredouille ?

Les hypothèses de l’époque sont nombreuses et les religieux étaient plus enclins à voir dans ces êtres une sorte de pré-religion…

A noter, comme l’indique le préhistorien Jean-Luc Le Quellec (La caverne originelle), ce relevé a été « redressé » par plusieurs chercheurs au fil du temps. Ce qui donne une dynamique à l’anthropomorphe et le met en position de danseur.

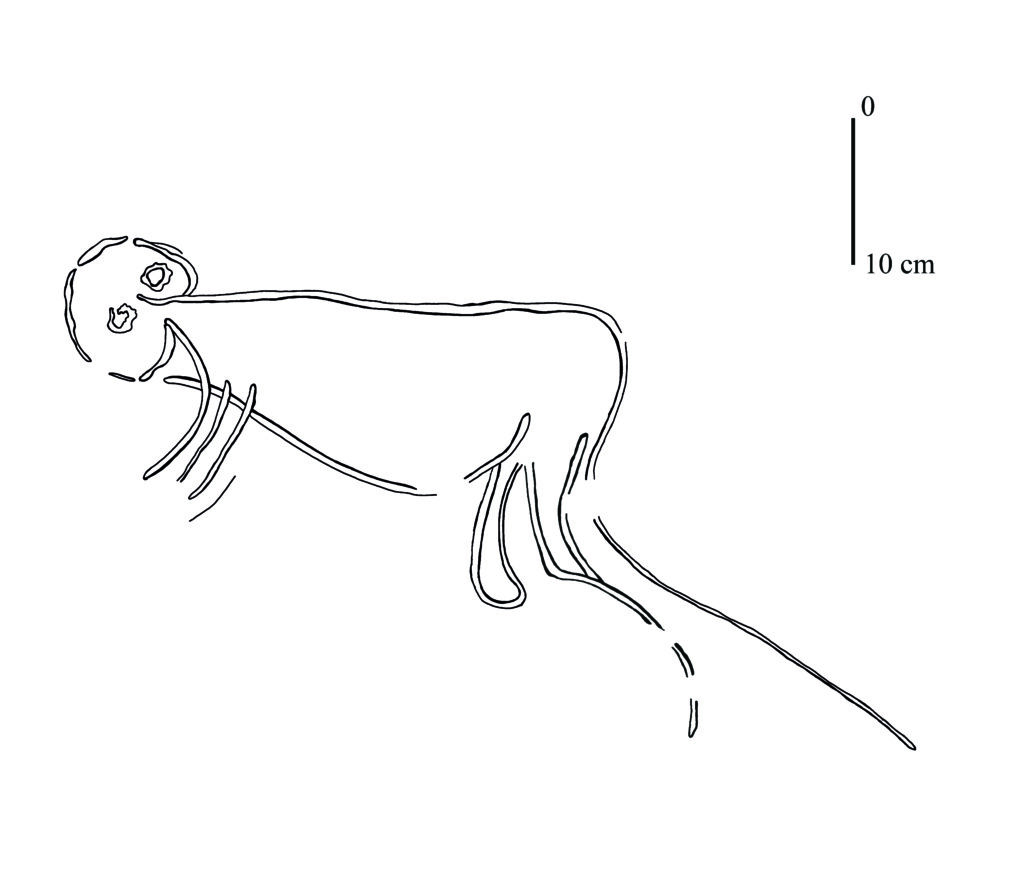

Le petit sorcier à l’arc musical dans la grotte des Trois-Frères

Dans la grotte des Trois-Frères on présente généralement cette figure anthropomorphe comme une sorte de sorcier ou un chaman en transe qui danse devant des animaux (figure 1). C’est un peu vite oublier que ce n’est qu’une partie du panneau gravé (figure 2) où le chaman n’est pas vraiment l’élément central. De plus, les animaux ne sont pas orientés comme le sorcier. Il semble plutôt évoluer au milieu d’un troupeau, à quatre pattes avec une peau de bête sur le dos. Cette posture évoque beaucoup plus celle d’un chasseur caché au milieu d’un troupeau que celle d’une danse chamanique ou rituelle.

Le préhistorien Denis Peyrony proposait une hypothèses identique lorsqu’il disait « Les silhouettes humaines à tête bestiale (Fig 64)rencontrées un peu partout dans les cavernes, peuvent fort bien représenter des chasseurs déguisés : mais ces déguisements avaient peut-être un but sacré« . (Eléments de préhistoire, Denis Peyrony, 1934)

Le préhistorien Alain Roussot a compilé un grand nombre de représentations de ces sorciers ou chamans de l’art préhistorique, en France. Mais les sorciers préhistoriques ne sont pas une exception française, il existe de par le monde un certain nombre de peintures qui présentent un corps anthropomorphe avec des « éléments », des attributs, des déformations physiques qui peuvent présenter, pour un convaincu, des aspects magiques et/ou chamaniques.

Le préhistorien Florian Berrouet, en parlant des sorciers ou chamanes : « Il s’agit souvent de représentations composites, où l’anthropomorphe est formé de parties appartenant à plusieurs espèces animales. Parmi les plus remarquables, celui de la grotte des Trois-Frères (Ariège) : au buste et aux jambes humains ont été rajoutés une queue de renard, des yeux de chouette ou de hibou, des bois de cervidé… Une autre image particulièrement étonnante est celle que procure, dans la grotte espagnole d’El Castillo (Cantabrie), la projection de l’ombre d’un relief stalagmitique sur la paroi opposée : une immense silhouette anthropomorphique à tête de bison apparaît alors, que les hommes ont simplement complétée (et par là même durablement inscrite dans l’espace souterrain) en lui dessinant les membres inférieurs…«

montre un individu au corps couvert de champignons selon Giorgio Samorini (1992) ou un « homme-arbre » couvert de feuilles par Ferdinando Fagnola.

Dans le dossier « Aux origines de l’art » – Les Cahiers de Science & Vie la parole est donnée aux préhistoriens pour avoir leur avis sur les visions chamaniques qui seraient rapportées par les chamans « après leur voyage mental dans un monde parallèle ou à la matérialisation d’esprits qui en sont issus« .

Emmanuel Guy : « Je vois une contradiction entre les pratiques chamaniques, qui relèvent souvent de pratiques thérapeutiques individuelles et les grandes frises pariétales qui nécessitent un investissement énorme de la société toute entière. Je ne peux imaginer des frises sculptées de vingt mètres de long, comme à Angles-sur-Anglin, simplement pour rapporter les visions d’un chaman. Je ne doute pas que le chamanisme ait existé. Mais je n’y vois pas la source de l’art pariétal. »

Patrick Paillet : « J’aurais tendance à être très réservé sur les comparaisons ethnographiques sur lesquelles repose cette hypothèse. Par ailleurs, l’idée que la transe soit universelle et que les hommes préhistoriques l’auraient connue et pratiquée me semble invérifiable. »

Jean Clottes : « Mon hypothèse est que les hommes préhistoriques cherchaient un contact direct avec le surnaturel et que les grottes étaient les endroits qui leur paraissaient les plus favorables pour cela : car ce sont des seuils, des endroits de passage. L’hypothèse du chamanisme prend en compte les études sur certains peuples de chasseur-collecteurs actuels, mais repose avant tout sur un certain nombre d’éléments concrets : les figures de thérianthropes (êtres mi-humain, mi-animaux, NDLR) que l’on remarque dans certaines grottes, les dépôts rituels dans les interstices des parois, les signes abstraits que l’on retrouve un peu partout… »

Carole Fritz : « Le chamanisme a certainement existé dans les grottes. Mais qu’il ait existé ne suffit à en faire un principe d’explication global de tout l’art pariétal ».

Les preuves d’un chamanisme préhistorique sont encore à trouver…

Le préhistorien Romain Pigeaud précise « Le chamanisme est davantage une « technique », « compatible avec les croyances les plus diverses». Il ne nous sera donc pas utile dans notre discussion, puisqu’il peut être pratiqué aussi bien dans un contexte animiste, totémique ou autre. De plus, aucune preuve de pratique chamanique au Paléolithique récent n’a pour le moment emporté l’assentiment de la communauté scientifique« .

Sophie A. De Beaune reprenant les écrits de certains préhistoriens, cite Mircea Eliade qui intègre deux pages sur le chamanisme préhistorique dans la conclusion de son ouvrage général de 1968 sur le chamanisme en général… En 1978, il reprend, sans les discuter, les arguments de Kirner et de A. Lommel, cite sa propre compilation de 1968 et entérine l’idée que le chamanisme avait cours au Paléolithique.

Il devient de plus en plus compliqué de trouver un préhistorien, un anthropologue ou un ethnologue qui va confirmer la présence de chamans à la préhistoire. Le « chamanisme préhistorique » est en revanche décrit longuement dans les romans où l’imagination est la seule règle…

Pour démontrer que les chamans existaient au Paléolithique il faudrait retrouver des artefacts archéologiques et pouvoir les attribuer sans condition à des pratiques chamaniques, ce qui n’est pas possible. De la même façon les pratiques chamaniques actuelles ou récentes ne peuvent être présentées comme des témoignages (des survivances) des chamans préhistoriques. Ce comparatisme ethnographique n’apporte ni preuve, ni même un indice de pratiques ancestrales.

Pour les plus optimistes, ou les plus imaginatifs il reste que l’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence !

C.R.

Les sources

Chamanisme et préhistoire. Un feuilleton à épisodes [note critique] Sophie A. de Beaune

https://www.persee.fr/doc/hom_0439-4216_1998_num_38_147_370514

Imaginary creatures in the Palaeolithic art: prehistoric dreams or prehistorians’ dreams?

https://www.researchgate.net/figure/Examples-of-composite-creatures-1-Gabillou-France-after-Gaussen-1964-pl-22-2_fig2_282947495

Le mobilier funéraire de la Dame de Saint-Germain-la-Rivière (Gironde) et l’origine paléolithique des inégalités

https://rupestre.on-rev.com/resources/Au-Sahara/Publications/Chamanisme-01.pdf

Entre transe et souffrance, l’étonnant pouvoir de la « Chamane de Bad Dürrenberg »

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/entre-transe-et-souffrance-l-etonnant-pouvoir-de-la-chamane-de-bad-durrenberg_167087

The Shaman’s secrets Andrew Curry

https://archaeology.org/issues/march-april-2023/features/germany-mesolithic-shaman-burial/

Une incroyable sépulture néolithique en Anatolie pourrait être celle d’une chamane, morte il y a 12 000 ans

https://www.geo.fr/histoire/une-incroyable-sepulture-neolithique-en-anatolie-pourrait-etre-celle-d-une-chamane-morte-il-y-a-12-000-ans-221474

Les plus anciennes peintures du Tassili n Ajjer (2012)

https://www.hominides.com/datation-des-plus-anciennes-peintures-du-tassili-n-ajjer/

Comprendre le chamanisme (études ethnologiques)

Chamanisme et art préhistorique

|  |

| LORBLANCHET M. et al 2006 – Chamanisme et arts préhistoriques. Une vision critique. Paris, éditions Errance, 335 p.n Le chamanisme est devenu à la mode. Apparu dans quelques livres depuis une quinzaine d’années, il s’est répandu dans les médias avec un succès considérable, qui étonna les chercheurs. Très tôt, les préhistoriens s’opposèrent à cette théorie absolutiste, qui voyait dans la transe l’origine de toute invention humaine. Devant le peu d’écho qu’eurent les … Le chamanisme est devenu à la mode. Apparu dans quelques livres depuis une quinzaine d’années, il s’est répandu dans les médias avec un succès considérable, qui étonna les chercheurs. Très tôt, les préhistoriens s’opposèrent à cette théorie absolutiste, qui voyait dans la transe l’origine de toute invention humaine. Devant le peu d’écho qu’eurent les dénégations, les meilleurs préhistoriens du monde décidèrent de se réunir et de faire une étude approfondie, dans toutes les régions du monde, de ce que nous pouvons savoir sur ce phénomène et sur son existence. Ce groupe international de chercheurs est composé d’une douzaine de spécialistes de renommée mondiale, professionnels de l’art rupestre, et originaires de France, d’Angleterre, des Etats-Unis et d’Afrique du Sud. Le monde de la transe, des drogues et des hallucinations s’estompe devant des réalités scientifiques et nous plonge dans la grande aventure de la création et de la pensée humaine, tout aussi passionnante. | « Face aux images paléolithiques ». Entretien avec Philippe Descola, réalisé par Philippe Grosos et Boris Valentin. Extrait Préhistoire, nouvelles frontières. Paris, éditions de la maison des sciences de l’Homme, p. 281-293. Jean-Michel Geneste, Philippe Grosos et Boris Valentin (dir.), L’archéologie préhistorique, inventée il y a à peine deux siècles, est une science récente ; c’est également une science en constante évolution dont les frontières restent indéterminées. Ce qu’elle est aujourd’hui devenue n’a plus guère à voir avec ce qu’elle a pu être : progressant vite, cette discipline rassemble autour d’elle des compétences exceptionnellement nombreuses (géologiques, zoologiques, paléoanthropologiques, etc.). L’ambition de cet ouvrage est donc multiple. Interrogeant la provenance de cette discipline et l’évolution de ses rapports avec d’autres sciences, il propose tout d’abord une cartographie des avancées en cours. Et, pour cela, quelques-uns des meilleurs spécialistes de la discipline ont été sollicités. Mais il s’agit tout autant, d’une part, de porter un regard critique sur l’épistémologie qu’elle déploie et, d’autre part, de mener une réflexion sur les défis qu’il lui faut relever afin de se rendre pleinement visible. |

Voir aussi

Bertrand Roussel