Accueil / Les vêtements à la préhistoire

Les vêtements à la préhistoire

Depuis quand les hommes préhistoriques portent-ils des vêtements ?

De toutes les espèces animales, l’être humain est la seule à se parer de matières végétales ou animales.

La façon dont les hommes préhistoriques s’habillaient (ou pas !) variait considérablement en fonction de la période, du climat, de la région, et évidemment des ressources disponibles. Dans les premiers temps la recherche de protection a probablement été la principale raison pour s’habiller.

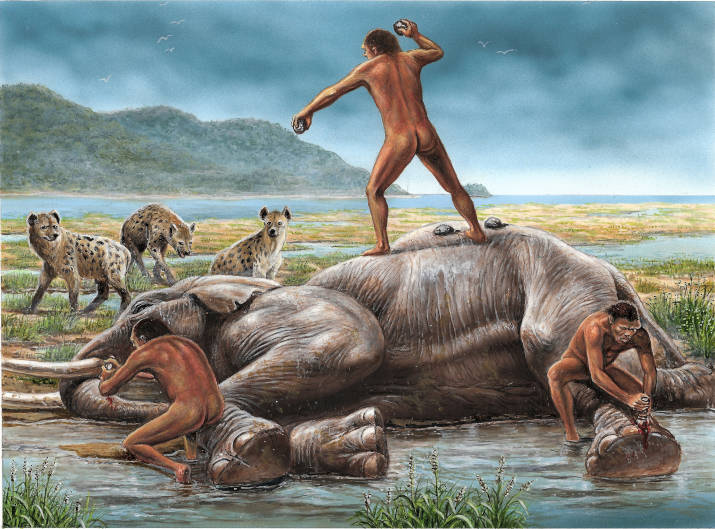

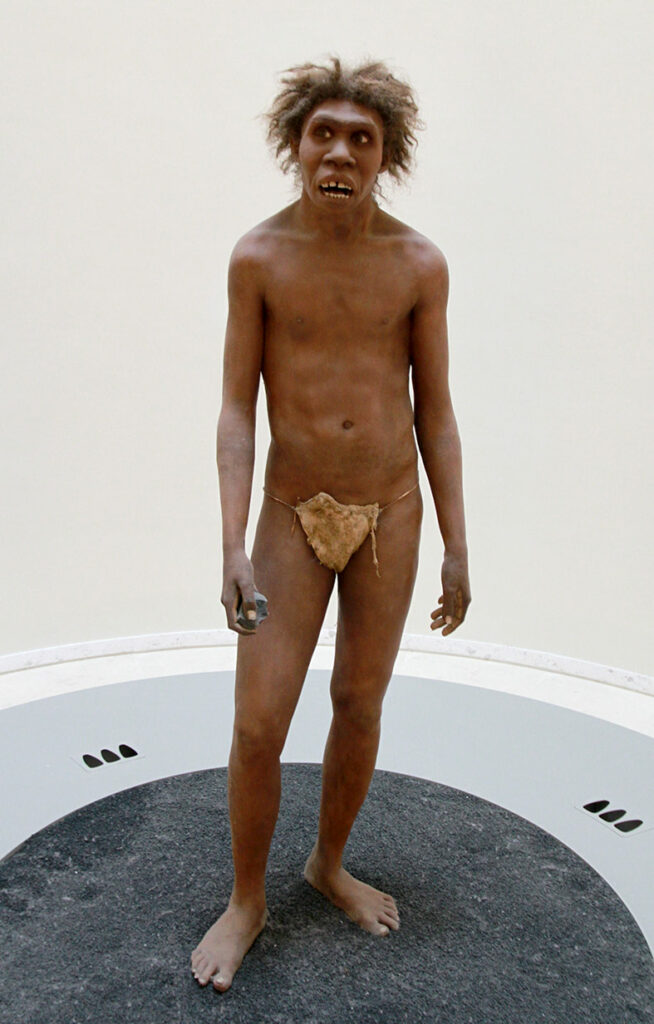

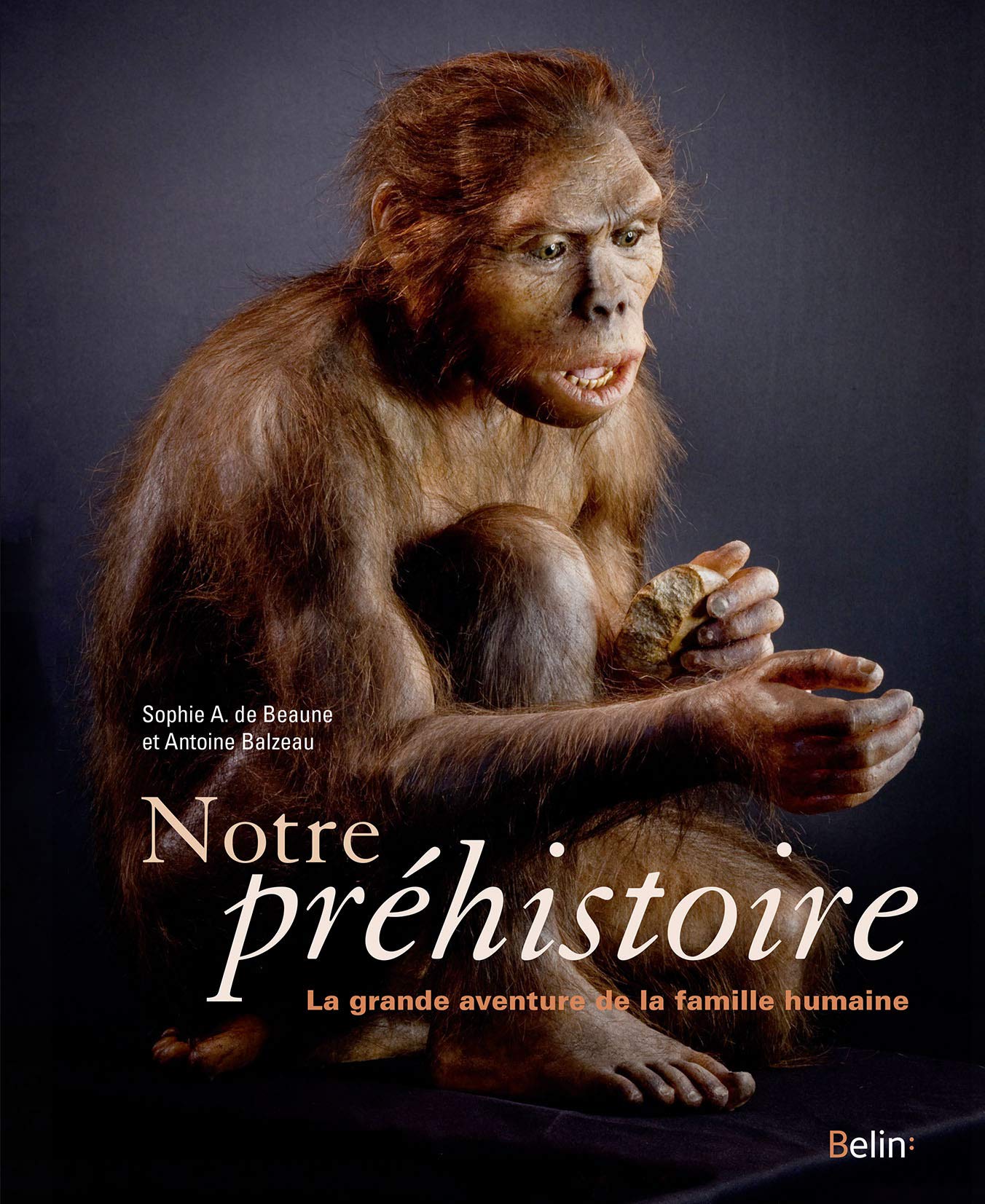

A noter, pour illustrer ce dossier, nous avons utilisé des représentations figurant dans les musées ou dans certains gisements préhistoriques. Il faut prendre en compte que ce sont des illustrations plus que des reconstitutions car aucun vêtement du Paléolithique supérieur ne nous est encore parvenu.

Les premiers hominidés en Afrique

Il y a plus de 3 millions d’années, nos lointains ancêtres qui vivaient en Afrique bénéficiaient d’un climat plutôt agréable et ne devaient pas spécifiquement se protéger le corps. Les australopithèques avaient effet une peau claire et une certaine pilosité adaptées à cet environnement bien particulier. La nécessité de se couvrir le corps ne se faisait pas sentir.

Avec le développement du genre Homo, les hominidés ont progressivement perdu une grande partie de leur pilosité. Se déplaçant sur de grandes distances, le rayonnement solaire a dû avoir un impact sur leur peau : ce sont les peaux les plus plus sombres qui ont été sélectionnées.

Selon certaines études génétiques les grandes mutations concernant la couleur de peau auraient pu apparaître il y a un million d’années en Afrique.

Les hominidés quittent le continent africain

Le cache sexe est un rajout du 20 ème siècle !

Il y a 2 millions d’années, les premiers représentants du genre Homo se déplacent hors du continent africain vers l’est et au sud de l’Eurasie. Il faut bien voir que c’est un cheminement sans objectif, ce n’est pas une conquête : chaque génération ne progresse que de quelques kilomètres.

Il est probable que ces premiers aventuriers soient des Homo erectus, des Homo habilis ou des Homo ergaster. Il y a 150 000 ans ce sont des Homo sapiens qui se sont aventurés hors du continent africain, allant là où les troupeaux se trouvaient et où le climat était le plus clément… Très lentement, ces hominidés se sont dispersés hors d’Afrique : ils atteignirent même l’Australie il y a 60 000 ans.

« Homo antecessor, présent en Europe il y a 800 000 ans, et Néandertal utilisaient donc des peaux d’animaux, bison ou cheval par exemple, pour se protéger du froid. Mais difficile de dire s’il en faisait des couvertures ou de véritables vêtements« . Marylène Patou-Mathis, préhistorienne Musée de l’Homme.

Issus d’un environnement chaud (en Afrique) les premiers Homo sapiens rencontrent des climats beaucoup moins agréables lors de leurs pérégrinations. C’est le cas également pour certains Homo sapiens qui se sont dirigés vers l’ouest de l’Eurasie avec un climat beaucoup plus froid et une faune très différente (mammouth et rhinocéros laineux, renne, lion des cavernes…).

C’est donc le besoin de protection contre le froid et les intempéries qui est vraisemblablement à l’origine des premiers vêtements à base de peaux animales.

« La nécessité de porter des vêtements s’est faite plus pressante lorsque les Hommes ont migré et vécu dans des zones plus froides, notamment en Europe » indique la préhistorienne Marylène Patou-Mathis.

Pour les préhistoriens Lysianna Ledoux et Jacques Jaubert : « S’affranchissant de sa seule fonction protectrice initiale, le vêtement est devenu, au fil du temps, révélateur de bien des aspects culturels, chronologiques et sociaux propres à chaque population humaine, chaque groupe social, chaque culture. »

Les premières traces de fabrication ou d’utilisation de vêtements

Pour les préhistoriens Lysianna Ledoux et Jacques Jaubert (La Recherche) « C’est à la fois le charme et le drame de l’archéologie paléo-mésolithique : sauf exception rarissime, les matières souples et travaillées d’origine animale (fourrure, peaux, cuirs, liens) ou végétale (fibres tressées, fils cousus) ont pu exister, ont dû exister, mais ne se sont pas conservées« .

Les vêtements étant réalisés dans des matières périssables, ils ont depuis longtemps disparu. Les archéologues doivent donc chercher des preuves indirectes de leurs existences ! Par exemple des outils qui sont utilisés en couture, des aiguilles ou des poinçons pour le cuir.

Pour Sophie Archambault de Beaune et Antoine Balzeau (Notre préhistoire), « les figurations de personnages vêtus et la présence d’aiguilles à chas et de poinçons attestent qu’ils cousaient le cuir et la peau pour se vêtir et probablement pour couvrir leurs habitations« .

Nos poux sont des indicateurs de la présence de vêtement

Il y a bien longtemps nos ancêtres ne connaissaient que les poux de la tête… Et cet « habitat » montre que les premiers hominidés n’étaient pas habillés. En effet, comme Sophie Archambault de Beaune le rappelle, « s’ils sont nus, les hommes ne portent pas de poux de corps« (3).

En cherchant les origines des poux sur le corps humain, les généticiens se sont rendus compte que les poux du corps (Pediculus humanus corporis) et les poux de la tête (Pediculus humanus capitis) avaient divergé il y a au moins 83 000 ans en Afrique. Cette nouvelle lignée serait due à l’utilisation de vêtements par les hominidés.

La préhistorienne indique « Les dates varient selon les études mais tendent à montrer que le port régulier de vêtements aurait existé au moins à partir de 83 000 ans en Afrique, voire dès 170 000 ans (Toups et al.2011) ».

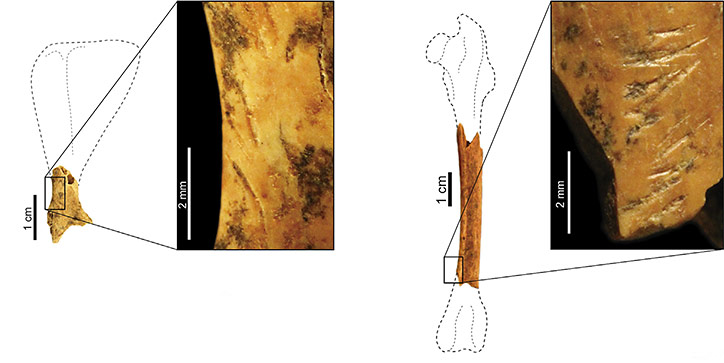

Des marques sur des os d’animaux attestent du prélèvement de la peau ou de la fourrure.

Ce travail du cuir était important car les préhistoriques devaient dépouiller l’animal (avec une lame), préparer la peaux, comme le tannage (avec des substances comme l’ocre), l’assouplir avec des outils (lissoirs, spatules, grattoirs…).

Il fallait retirer la peau avec précaution pour qu’elle ne ne se fende pas et obtenir ainsi la plus grande surface possible. Pour détacher la peau les artisans du cuir ont utilisé des tranchants qui ont laissé des marques sur les os de la faune chassée ou charognée.

La préhistorienne Marylène Patou-Mathis explique « En Europe, les Néandertaliens ont vécu à certains moments sous un climat très froid, il est probable que couvrir leur corps était pour eux une nécessité. D’après certaine marques laissées sur les os d’animaux , ils récupéraient les peaux (de cheval, renne, bison des steppes…) » (2).

Le travail du cuir et des peaux il y a 40 000 ans

S’enrouler dans des peaux de bêtes est un bon début de protection, mais il est encore plus rentable de maintenir ces peaux entres elles pour conserver la chaleur. Il fallait donc percer des trous dans le cuir avec dans une main un perçoir, et dans l’autre une « planche à perforer »… Les perçoirs sont nombreux dans les sites paléolithiques. Des chercheurs ont mis au jour un os en 2023 sur le site des Terrasses de la Riera dels Canyars en Espagne. Cet os présentant une série de 28 trous dont 10 étaient alignés est tout à fait identique à celui des artisans du cuir.

Pour l’archéologue Luc Doyon (Université de Bordeaux) qui a étudié cette « planche à perforer » :« Nous n’avons pas beaucoup d’informations sur les vêtements car ils sont périssables. Il s’agit d’une technologie précoce sur laquelle nous ne savons rien ».

Luc Doyon et al. / Science Advances

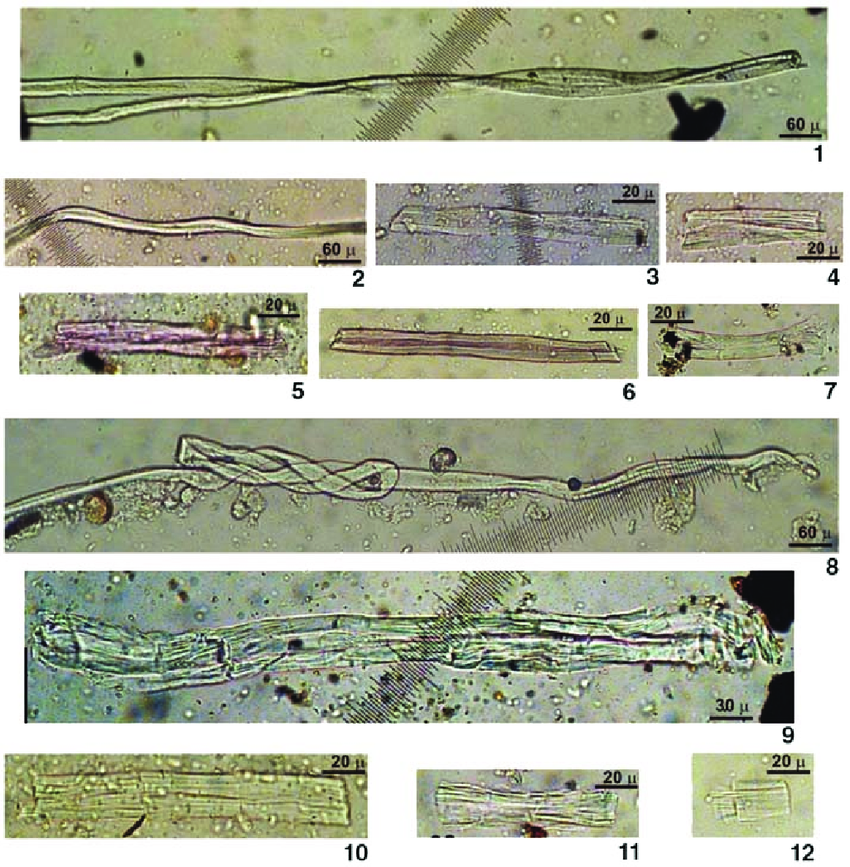

De fibres textiles

Une équipe d’archéologues et de paléobiologistes a découvert en 2009 des fibres de lin vieilles de plus de 34 000 ans dans la grotte de Dzudzuana, en Géorgie. Les fibres ont bien été travaillées par l’Homme : colorées avec des pigments naturels mais les archéologues ignorent l’usage qu’ils en avaient. Ils pouvaient confectionner des vêtements, coudre des pièces de cuir, fabriquer des cordes ou des sacoches (un artefact pratique pour des populations nomades).

Le préhistorien Marc Azema complète « Selon les chercheurs, certaines de ces fibres ont été nouées, et plusieurs présentent des traces de teinture (jaune, rose, turquoise et gris). La présence de petits coléoptères « mangeurs de peaux », de mites, et de poils de chèvre suggère aux chercheurs un atelier paléolithique de fabrication de fourrures, de peaux et de vêtements.«

Des fibres (d’ortie) auraient également été retrouvées à Dolní Věstonice en République tchèque et datées d’environ 29 000 à 32 000 ans

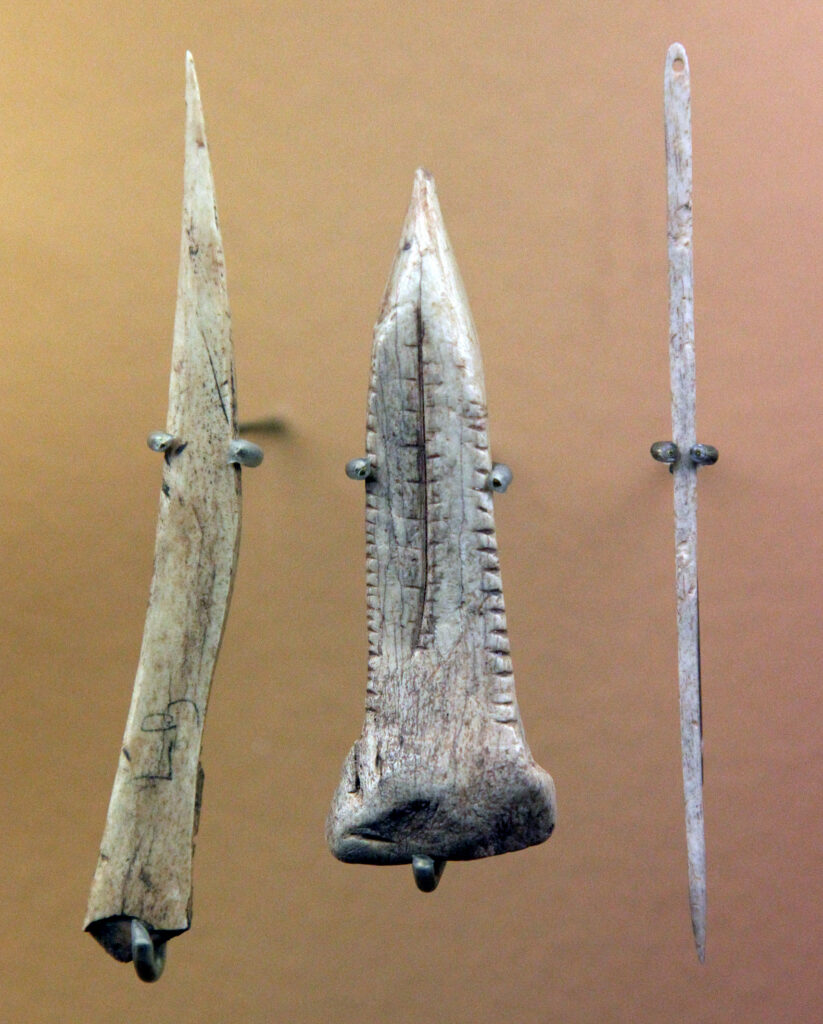

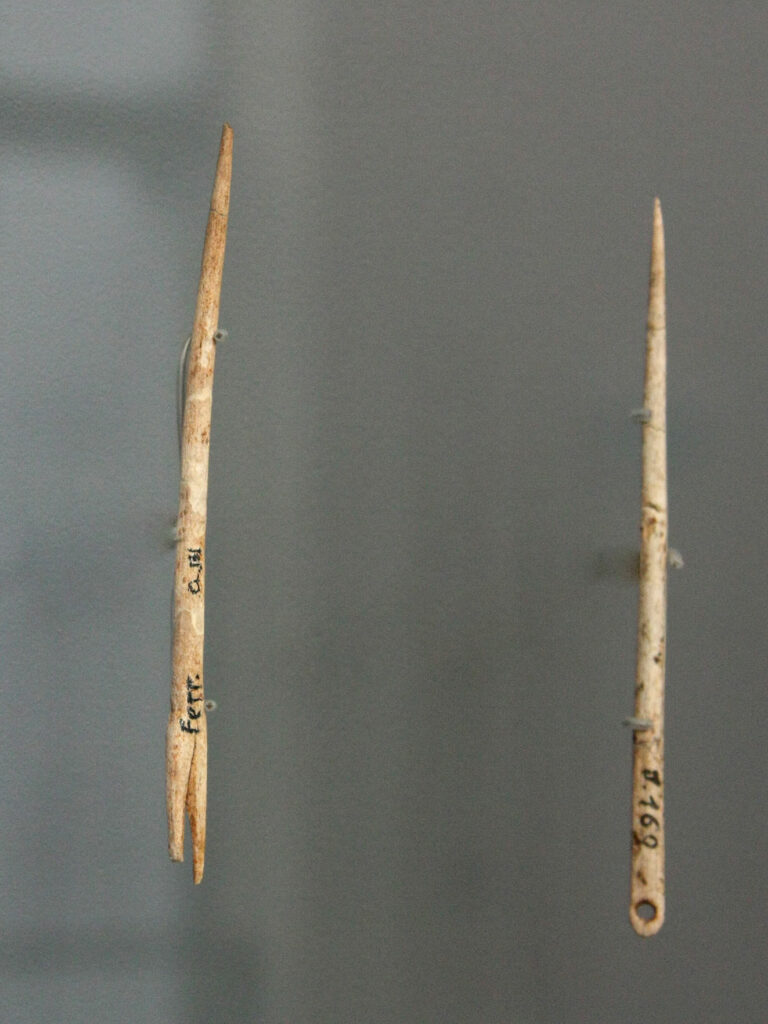

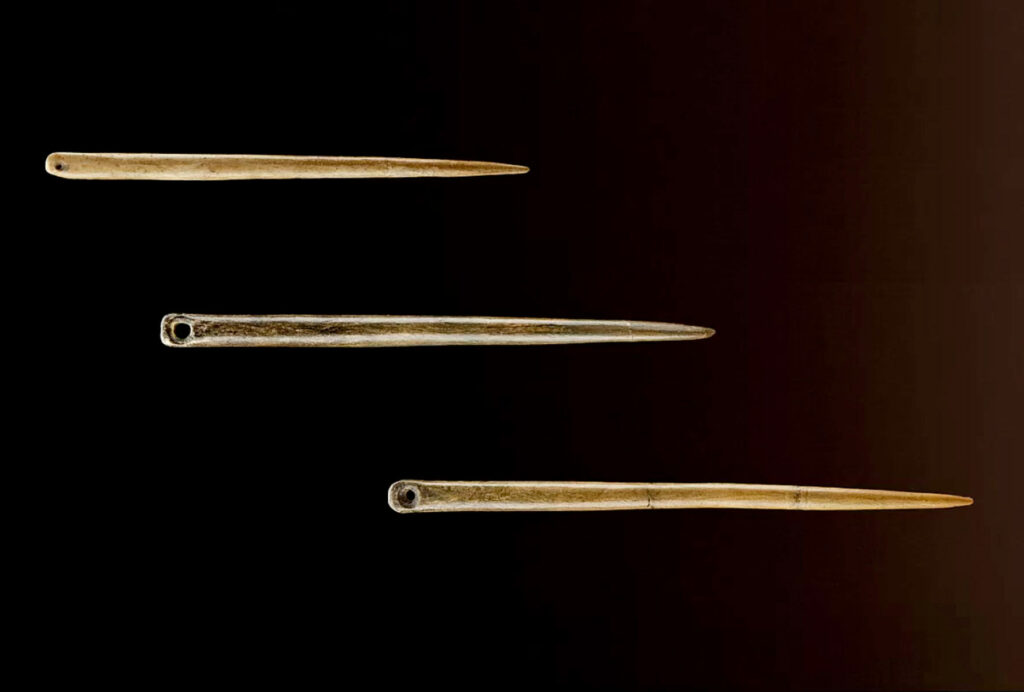

Les aiguilles à chas

Ce type d’aiguille se généralise il y a 20 000 ans et se retrouve dans de très nombreux gisements préhistoriques. « Les derniers artisans du Solutréen inventèrent l’aiguille à chas, aussi fine que l’aiguille en acier actuelle. … on en perçait le chas par rotation à l’aide d’un foret de silex à pointe très fine.1″

Les aiguilles à chas sont réalisées dans des matières dures comme l’ivoire, l’os ou les bois de cervidés).

Pour le préhistorien Nicolas Teyssandier « Les premières aiguilles à chas sont en os, parfois en ivoire et les plus anciennes ont plus de 30 000 ans. L’âge des toutes premières aiguilles reste discuté et certains archéologues, qui sont loin de faire encore consensus les voient apparaître dès le début du paléolithique récent, il y a plus de 40 000 ans, environ, sur le site russe de Dénisova. »

Les vêtements imaginés à partir des dépouilles

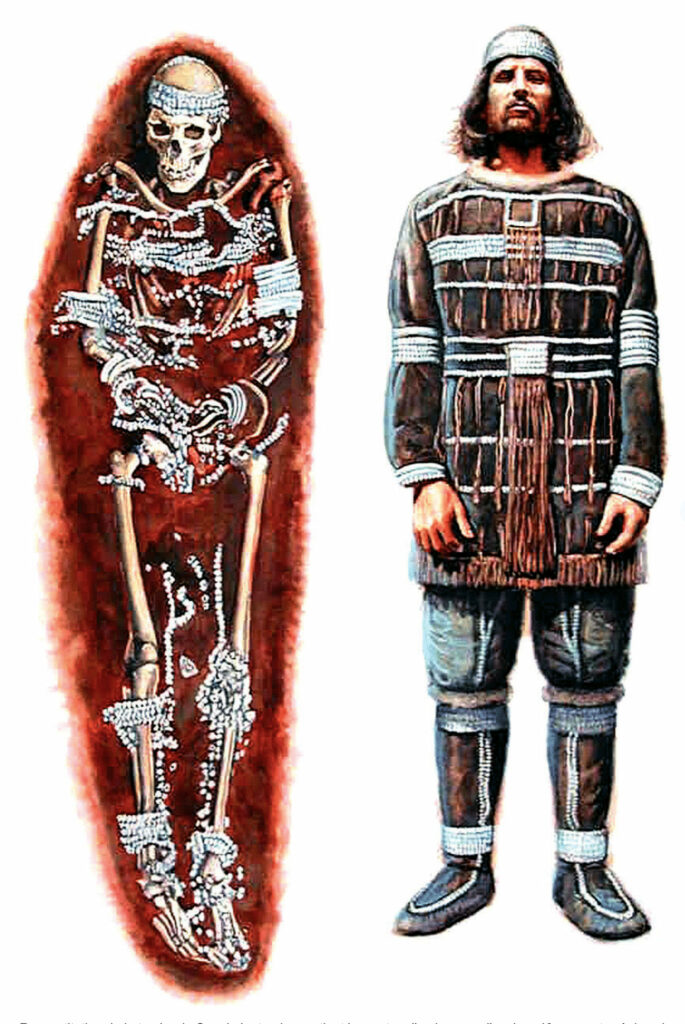

Dans les sépultures du Paléolithique on ne retrouve pas les vêtements mais les parures et bijoux cousus dessus !

Dans certaines sépultures volontaires il est possible de trouver des restes de coquillages. Leur répartition montre qu’ils étaient assemblés et probablement cousus sur une « maille » ou un « vêtement ». Il n’est pas possible de déterminer si ce sont des pratiques funéraires ou simplement un corps enseveli avec ses vêtements habituels. Toutefois la richesse de certaines sépultures nécessitant un tel travail long et méticuleux que l’on peut se poser la question d’un vêtement d’apparat…

La sépulture de Sungir’ en Russie est à ce titre exceptionnelle par le travail qu’elle a nécessité mais également parce qu’elle est datée de – 30 000 ans BP environ : c’est la sépulture d’un homme adulte de 35 à 45 ans. Si la matière du costume a disparu, de nombreux éléments de parure ont permis de le reconstituer. Il portait une coiffe avec 3 bandeaux de perles d’os, une tunique longue et une vingtaine de bracelets en ivoire de mammouth autour des bras, des pantalons et des mocassins.

Le jeune squelette d’un enfant à La Madeleine est daté de 10 190 ± 100 B.P. Le corps devait avoir un vêtement sur lequel des coquillages étaient cousus. Les parures sont en grand nombre sur les articulations mais aussi sur la tête, comme une coiffe.

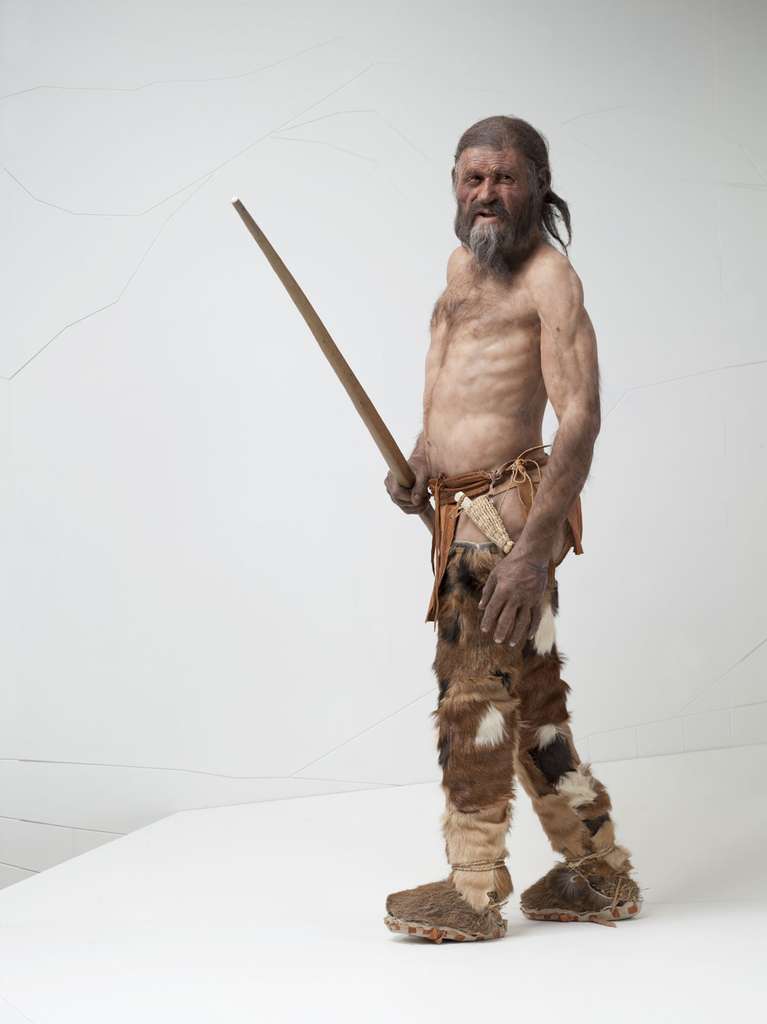

Beaucoup plus près de nous la momie d’Ötzi a été découverte en 1991 avec son équipement et ses vêtements dans les Alpes de l’Ötzal, à la frontière italo-autrichienne. Elle est datée de seulement 5 300 à 5 350 BP.

Des chaussures ?

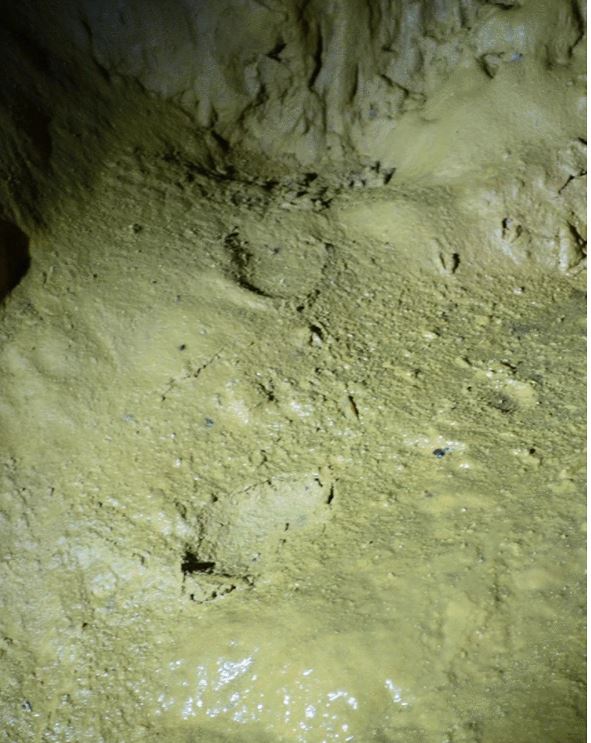

On imagine avec difficulté de marcher pieds nus en permanence sur les sols irréguliers, de courir à la chasse d’une proie sans protection aux pieds… Si les préhistoriques ont fabriqué des chaussures on n’a pas encore retrouvé des exemplaires de ces premiers mocassins !

La plus ancienne chaussure découverte date de 5 500 ans et a été retrouvée en Arménie.

Pour certains préhistoriens la preuve de l’utilisation de chaussure est encore à attribuer à Sunghir puisque les pieds étaient entourés de perles qui étaient liées à un support.

Les traces sur plusieurs sites préhistoriques laissent penser que les empreintes humaines correspondaient à des pieds chaussés : grotte de Fontanet, grotte de Cussac, grotte de Cournazac, gisement du Rozel…

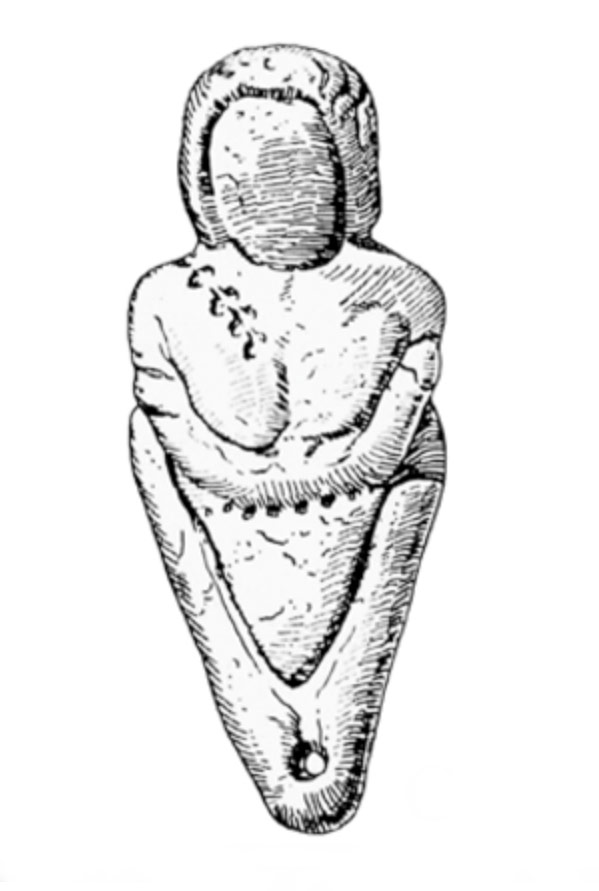

Dans l’art préhistorique

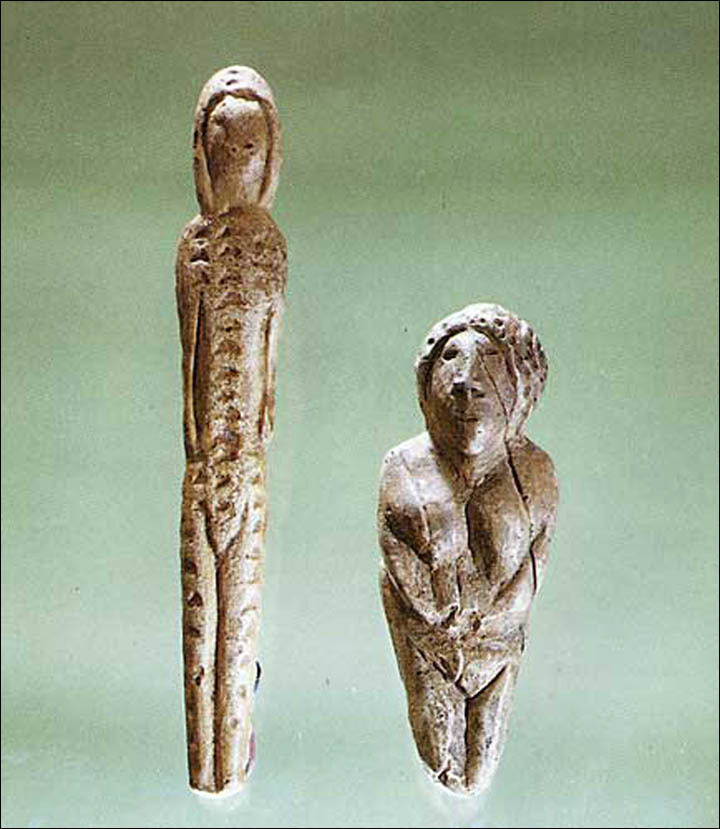

Encore plus rare : il existe quelques représentations humaines dont certains éléments laissent penser que l’individu portait des vêtements (ou des parures cousues sur le vêtement). Ce que l’on devine ressemble plutôt à des tenues pour résister au froid, avec des sortes de capuches d’un type qui évoque les équipements des inuits.

Parmi ces représentations on trouve les statuette féminines en ivoire de mammouth de Malta (Sibérie) de 25 000 à 24 0000 ans, qui semble porter une capuche.

On retrouve également une capuche et une sorte d’anorak pour la gravure de la Grotte du Gabilou ou la minuscule statuette de Bedeilhac (datée du Magdalénien entre 11 000 et 15 000 ans).

https://archeologie.culture.gouv.fr/sculpture-prehistoire/fr/habillement

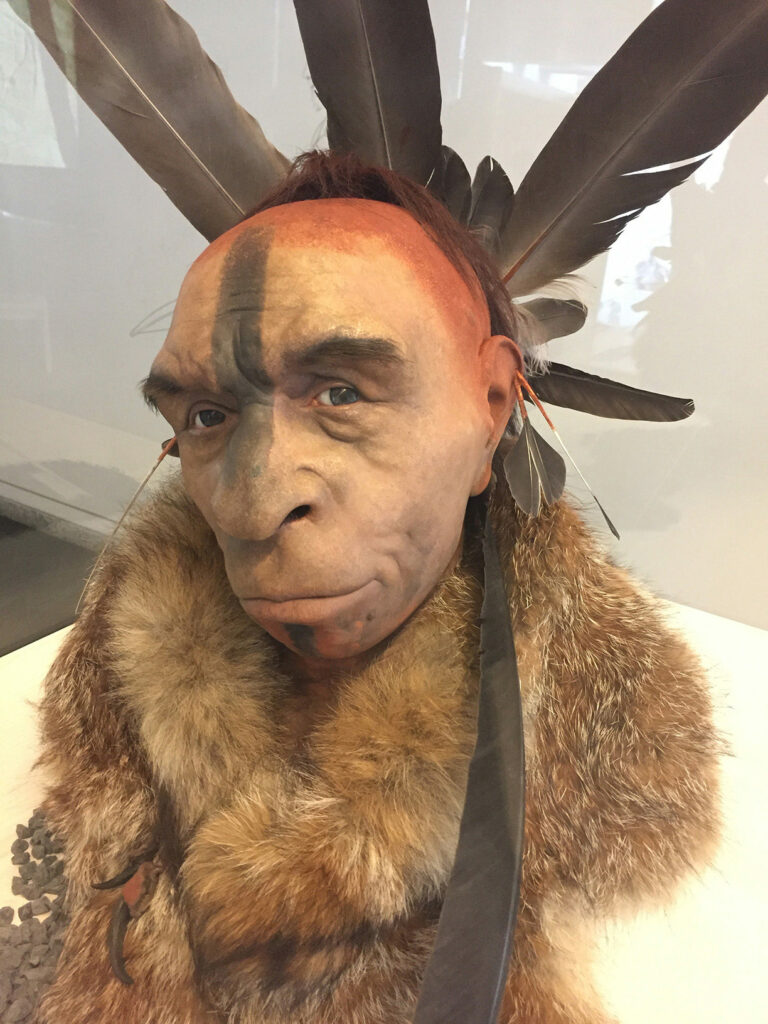

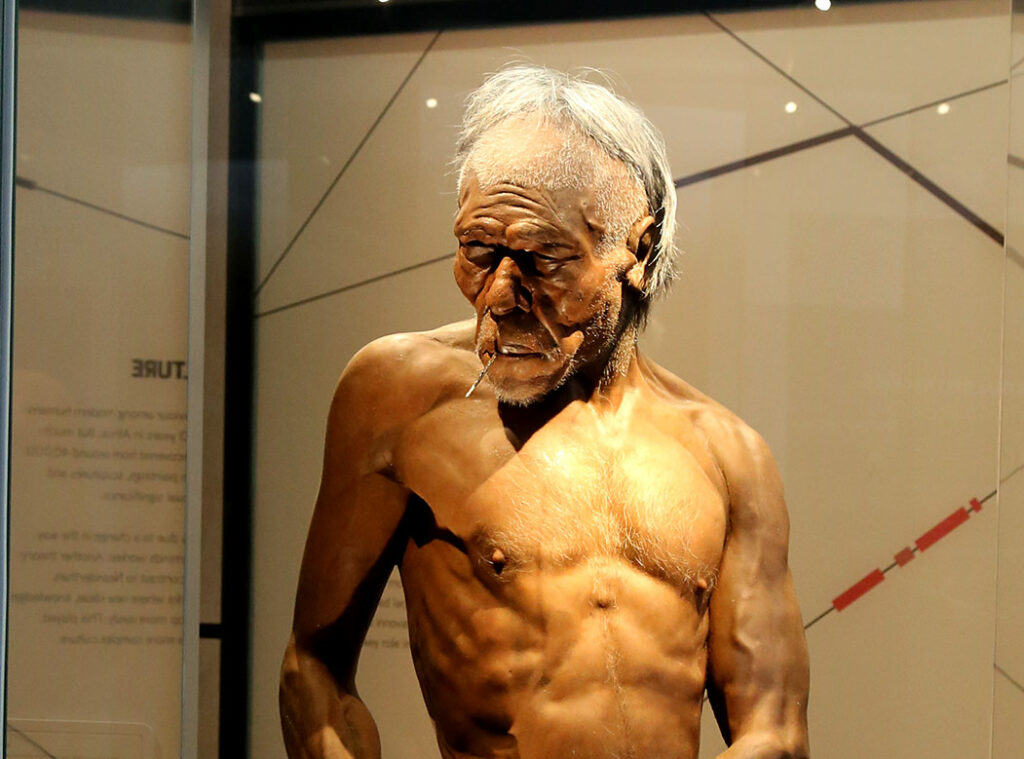

Dans les musées

Afin de rendre la préhistoire plus « vivante », les musées utilisent de plus en plus le talent de paléoartistes comme Les ateliers Elisabeth Daynes, les frères Alfons et Adrie Kennis, qui restituent les hommes du Paléolithique en se basant sur les restes du squelette. Ces sculptures sont criantes de vie et accrochent fortement le regard du visiteur. Pour les femmes et hommes du Paléolithique supérieur les sculptures sont présentées habillées ou nues. L’habillement est le plus souvent le fruit d’un travail entre l’artiste et le scientifique pour tenter de reproduire ce que l’on ne connait finalement pas : le vêtement.

C.R.

Sources

2016 Notre préhistoire (1)

2016 Une aiguille à chas de plus de 45 000 ans ?

2018 Néandertal de A à Z (2)

2021 Evidence of the use of soft footwear in the Gravettian cave of Cussac (Dordogne, France)

2022 Préhistoire intime (3)

2022 Quand est né l’habillement ?

2023 Des outils pour percer le cuir.

2023 Bone fragment reveals humans wore leather clothes 39,000 years ago

Bertrand Roussel