Paléopathologie paléolithique

Paléopathologie paléolithique

Les maladies de l’homme préhistoriqueGilles delluc

Nos ancêtres préhistoriques n’étaient pas exemptés de maladies et traumatismes divers… Il arrive de retrouver sur les ossements fossilisés des traces des pathologies, chocs ou blessures. Lors de sa conférence « Une histoire d’os à travers les âges » à l’Académie nationale de Médecine le 8 décembre 2010, le préhistorien et docteur des hopitaux Gilles Delluc a dressé un panorama de toutes ces lésions « hors d’âge » qui ont atteint nos plus lointains ancêtres. Cette partie sur les maladies des hommes préhistoriques n’est qu’un extrait de la conférence.

Ces observations de paléopathologie paléolithique (1) sont tirées de l’examen des os et des dents, les représentations figurées des humains et l’étude de l’ADN.

A – Les maladies ostéo-articulaires

1 – L’arthrose déjà…

L’arthrose est attestée pratiquement depuis les premiers Hommes (pied d’un H. habilis de Olduvai, Tanzanie à droite) et se retrouve notamment chez le Néandertalien de la Chapelle-aux-Saints (Corrèze) et l’Homo sapiens de Cro-Magnon (Dordogne), quadragénaire baptisé « le vieillard », tous deux atteints d’une cervicarthrose marquée, classiquement attribuée à la sédentarité. De même chez l’adolescent de Chancelade-Raymonden (Dordogne). De telles lésions arthrosiques, notamment chez les ours et les « hommes des cavernes », étaient autrefois attribuées à tort par Rudolf Virchow à la « goutte des cavernes » (Höhlengiht)(2).

Deux sujets, un Homo erectus de Swartkrans (Afrique du Sud) et le Néandertal de la Chapelle-aux-Saints souffraient d’une luxation congénitale de la hanche. Luxation complète chez le premier avec création d’une néo-articulation ; subluxation avec acetabulum ovalisé et évasé chez le second.

A l’époque gravettienne, il y a quelque 27 000 ans, le « vieillard » de Cro-Magnon, selon le mot de Paul Broca, semble avoir présenté dans son adolescence une maladie de Scheuermann ou épiphysite vertébrale des adolescents, dont ce quadragénaire conservait de belles vertèbres caractérisées par leur tassement cunéiforme avec issues de substance discale dans le corps vertébral ou nodules intra-spongieux de Schmörl. Mais ce n’était pas sa seule maladie et ce diagnostic mérite peut-être d’être remis en question…

Le jeune magdalénien de Chancelade devait être gêné par un hallux valgus bilatéral. Ces « orteils en oignon » ne sont pas le monopole des élégantes aux escarpins pointus… Pour la petite histoire, l’anatomiste Léo Testut avait observé une divergence du premier métatarsien et pensé que le gros orteil devait suivre le même axe : ce jeune Magdalénien aurait des orteils préhensiles, croyait-il naïvement, comme les singes…

Sont signalés aussi une arthropathie d’une sacro-iliaque chez une Néandertalienne de la Ferrassie (Dordogne), une luxation antéro-interne invétérée et invalidante de l’épaule droite chez l’adolescent de Chancelade, des scolioses (Combe-Capelle et Rochereil, Dordogne) et quelques malformations anodines (patella bipartita bénigne chez l’homme de la Chapelle-aux-Saints et genu valgum chez la femme de la Ferrassie).

2 – De bons os

En dehors de la traumatologie, les atteintes osseuses ne sont représentées que par quelques atteintes infectieuses, observées notamment chez une Néandertalienne de la Ferrassie (séquelle d’une ostéomyélite du péroné), avec, peut-être, une tuberculose orbitaire récemment décrite chez un Homo erectus de Turquie (la seule tuberculose connue au Paléolithique). La tuberculose osseuse n’apparaît en fait qu’après le Paléolithique, de même que les cancers osseux primitifs ou secondaires.

Les signes osseux de carence sont pratiquement absents. On note seulement de discrets signes de rachitisme chez un des deux enfants de Grimaldi (Italie), à type d’appositions périostées plus ou moins symétriques des os longs (3). Cette intégrité osseuse témoigne d’une nutrition correcte, qui bât en brèche la précaire « subsistance » traditionnellement attribuée aux Paléolithiques.

Toutefois, en l’absence de produits laitiers, on ne sait comment ils pouvaient trouver dans leur alimentation une ration calcique suffisante : pour ingérer 1 g de calcium par jour, il faudrait manger 5 kg de viande ou boire 10 litres d’eau calcaire… Peut-être rongeaient-ils les épiphyses osseuses voire consommaient-ils du calcaire raclé ou broyé ? (4) Se pose aussi la question de la vitamine D, synthétisée dans l’organisme sous l’effet des rayons solaires. La couleur de la peau intervient : cette synthèse est freinée chez les mélanodermes dans les régions équatoriales, facilités chez les leucodermes sous les hautes latitudes. Notons que le gène MC1R (melanocortin-1 receptor) duchromosome 16, identifié chez les Néandertaliens de El Sidrón (Espagne) et de Monti Lessini (Italie) et chez les sujets roux à peau pâle et tâches de rousseur, devait faciliter cette synthèse cutanée de la vitamine D (5).

3 – Pas de cancers ?

Il n’y a pas d’exemples de tumeurs cancéreuses, primitives ou secondaires ou d’autres affections type myélome.

En revanche on connaît un méningiome chez un enfant pré-néandertalien de 9 ans du Lazaret (Nice), comme en témoignent l’amincissement de la voûte pariétale, l’aspect en « pomme d’arrosoir » des pertuis vasculaires et la modification de trajet des rameaux de l’artère méningée moyenne.

Le « vieillard » de Cro-Magnon – toujours lui – était porteur de lésions osseuses érodant notamment sa région frontale, avec une plage d’ostéolyse arrondie (figure ci-contre), sa mandibule, son bassin, un fémur et des côtes. Attribuées d’abord à une actinomycose, infection rare liée à Actinomyces bovis, une bactérie Gram, responsable principalement de l’actinomycose cervico-faciale des bovins, ces lésions se sont avérées en 1982 plutôt causée par une histiocytose X disséminée, ou granulome éosinophile multiple de l’os. Cette prolifération non cancéreuse atteint surtout les os plats, la mandibule, les os longs et les côtes de l’adulte de sexe masculin, entre 20 et 40 ans : le tissu conjonctif indifférencié de l’os prolifère de façon chronique et torpide en détruisant l’os. Cette affection peut donner aussi des tassements vertébraux, lésions que ce quadragénaire présentait aussi, si bien que le diagnostic de maladie de Scheuermann associée pourrait être, à notre sens, contesté. Les patients atteints de granulome éosinophile peuvent guérir, mais la mort survient habituellement par défaillance respiratoire ou cardiaque

4 – Plaies et bosses

Comme on pouvait s’y attendre, le chapitre des plaies et bosses est assez dense, sans lésions graves, toutefois, ayant pu entraîner la mort des victimes ni lésions pouvant faire évoquer un acte de violence, une agression par une tierce personne.

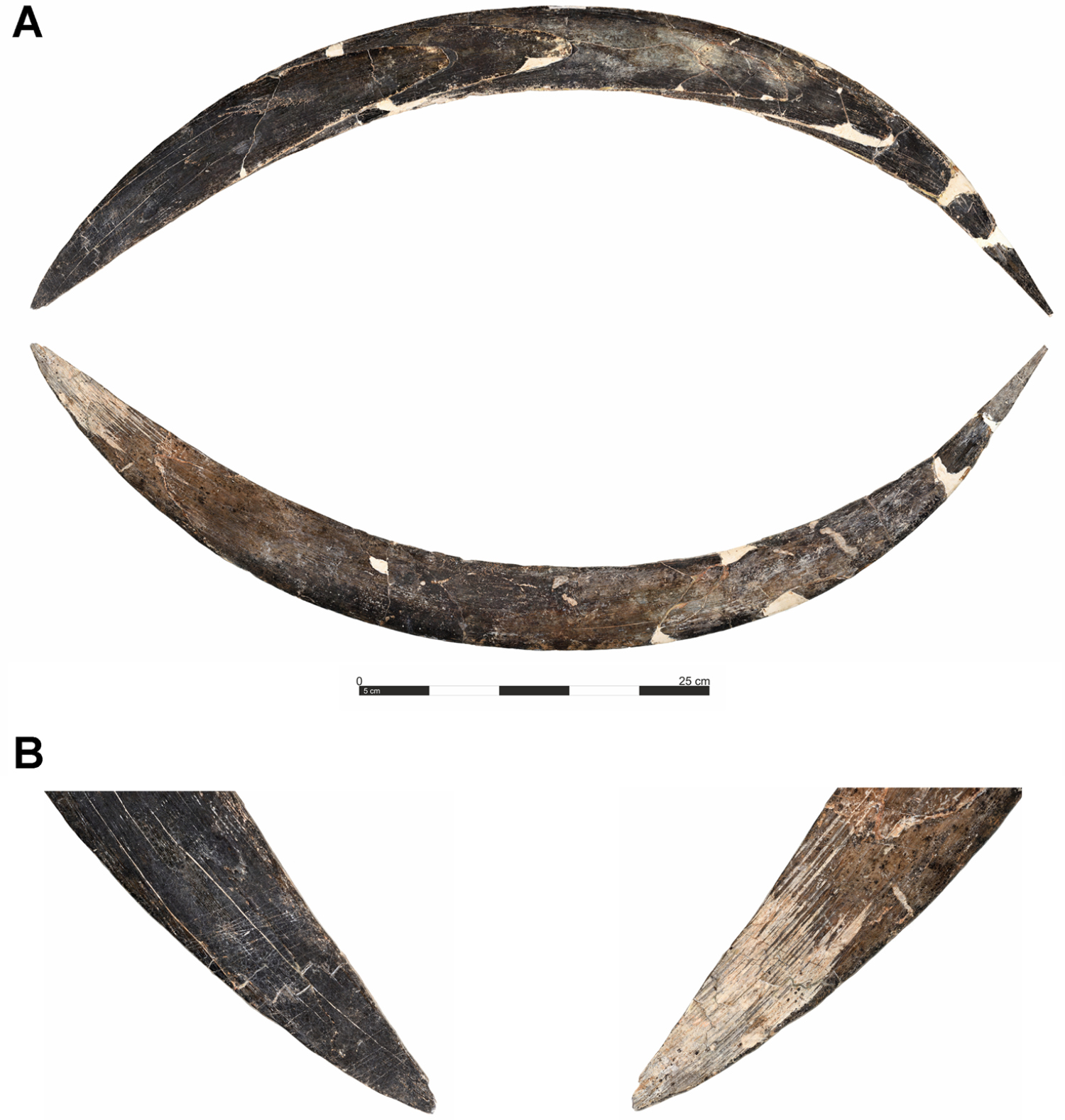

Le crâne d’un Australopithèque robuste de Swartkrans, répondant au nom de SK54 (figure à gauche), porte pourtant deux lacunes pariétales : ce sont les traces des crocs inférieurs d’un léopard qui l’a ainsi traîné dans sa tanière. Le célèbre Pithecanthropus erectus de Java, découvert par le médecin militaire néerlandais E. Dubois en 1881-182 (qui lui donna ce nom de singe-Homme persuadé d’avoir trouvé le chaînon manquant), présente au niveau du bord interne de son fémur une exostose fémorale, sans doute un hématome calcifié en exostose, évoquant une lésion des muscles adducteurs si fréquente chez nos sportifs.

L’Homme de Saint-Césaire (Charente-Maritime), en réalité une femme néandertalienne (36 000 ans BP), porte au niveau de son pariétal une petite fissure osseuse à peine visible, qui a fait penser à un coup porté par un objet pointu sur le crâne d’un sujet debout. Un coup volontaire ? Rien n’est sûr et les facétieux penseront à la phrase d’Audiard : « Heureux les crânes fêlés car ils laisseront passer la lumière ».

Néandertal est un robuste casse-cou. Le premier squelette de néandertalien, retrouvé en 1856 dans la grotte de Feldhofer (Allemagne), porte une fracture, ressoudée, du membre supérieur gauche. Le néandertalien de la Chapelle-aux-Saints souffrait d’un écrasement traumatique d’un orteil et d’une fracture de côte peu consolidée (6). Un autre de la Ferrassie présentait une séquelle d’un traumatisme du coude. La femme de la Quina (Charente) s’était cassé le bras.

On observe moins de fractures chez les Cro-Magnons. L’homme de Laugerie-Basse (Dordogne), découvert en 1872 sous des sédiments rocheux, avait été victime d’une fracture de la malléole interne et d’une déformation de l’astragale dont il demeure des séquelles : une fracture par adduction, inverse de la classique fracture de Dupuytren. On l’a nommé « l’homme écrasé » car, à l’époque, on n’osait croire à une véritable sépulture magdaléniene.

Enfin, si la violence semble avoir été rare chez les Préhistoriques comme chez tous les chasseurs-cueilleurs, on note une pointe en ivoire superposée au squelette de l’homme magdalénien du Cap-Blanc (Dordogne), ce qui ne prouve pas grand chose. En revanche, une pointe de silex est fichée dans un espace intervertébral et une vertèbre thoracique (D4), atteignant le canal vertébral, d’un des enfants gravettiens de Grimaldi et semble bien avoir été la cause de sa mort : meurtre ou accident ? Il y a quelque 10 000 ans, un silex est aussi fiché dans le bassin d’une femme à San Teodoro (Sicile).

Mais il y a place pour des diagnostics différentiels. Le crâne de l’homme de la Chapelle-aux-Saints a son front tout piqueté par de petites lésions. Un myélome, un cancer secondaire des os ? Non, les traces des petits coups de pioche que lui donna en 1908 un des chanoines Bouyssonnie lors de la fouille de sa sépulture… La femme découverte à Cro-Magnon (figure à droite) porte une lésion fronto-pariétale. Un cou de hache au Gravettien ? Non, un coup de pioche lors de son exhumation en 1868 par les sieurs F. Berthoumeyrou et L. Delmarès. De même le crâne de la jeune Gravettienne de l’abri Pataud (Dordogne) a été percé malencontreusement lors de la fouille.

5 – L’invalidité

Ce chapitre réunit quelques invalides et autres « gueules » cassées. Ils ont eu besoin de l’aide de leur entourage pour survivre. Le partage et l’entraide sont deux qualités des chasseurs-cueilleuses, bien oubliées aujourd’hui.

Un Homo georgicus de Dmanissi (figure à gauche) était quasi totalement édenté, avec des alvéoles bien cicatrisés, et dans l’impossibilité de mastiquer. De même un Homo erectus d’Indonésie, trouvé à Sangiran au nord de Solo (Java), avait souffert d’une fracture de l’angle de la mâchoire inférieure. Elle était consolidée mais elle avait dû bien le gêner pour mastiquer, tout cru, des végétaux fibreux et des viandes coriaces. Sans doute l’a-t-on aidé (7)…

A Shanidar (Iran) un néandertalien était un mutilé avec les séquelles d’un écrasement de l’hémiface gauche et de l’orbite (ce qui l’avait rendu borgne) et de fractures du bras droit, désormais inutilisable, avec perte de la main et de l’avant-bras. Lui aussi devait être à la charge de son entourage.

Le plus intéressant peut-être est le jeune homme magdalénien de Chancelade (Dordogne) qui fut victime d’une fracture temporo-pariétale droite avec un large enfoncement (figure à droite) et survécut, au prix sans aucun doute d’une assistance sinon médicale du moins nutritionnelle par une tierce personne. Avec la croissance, il aurait conservé de cet accident une asymétrie du visage, difficile à apprécier car le crâne, découvert en morceaux, aurait été mal remonté selon J. Dastugue (8).

Un jeune Homo sapiens de Salé (Maroc), probablement une femme, était atteint d’un torticolis congénital, qui, non soigné, devait la handicaper sérieusement dans la vie courante.

Récemment a été cité un Homo heidelbergensis d’Atapuerca (Sima de los Huesos), surnommé Elvis, perclus de rhumatisme chronique au niveau du rachis et du bassin, bien incapable d’aller à la chasse. Un sujet cro-magnoïde de Mechta el-Arbi (Algérie) serait de même handicapé au niveau des membres supérieurs par des lésions articulaires.

B – La femme et l’enfant

Les Cro-Magnons ont laissé un millier de représentations de femme, sculptées ou dessinées. Parmi celles-ci, un grand nombre sont caractérisées par une hypertrophie du massif fessier, notamment les statuettes gravettiennes, nommées vénus comme celle de Laussel (figure à gauche), et les figures féminines schématiques, souvent réduites au tronc et à la racine des cuisses. Cet embonpoint va de la simple adiposité à une véritable obésité gynoïde. On sait que les obésités gynoïdes, prédominant au niveau des fesses et des cuisses, sont liées à des causes hormonales et non à la suralimentation et à la sédentarité comme les obésités androïdes. Dans ces dernières, la surcharge prédomine au niveau de la partie supérieure du corps et au niveau de l’abdomen. Les premières entraînent des complications veineuses et articulaires ; les secondes, plus redoutables, entrent dans le cadre du « syndrome métabolique » des pays occidentaux actuels : insulino-résistance, diabète de type 2, anomalies des graisses sanguines, hypertension artérielle, complications cardio-vasculaires.

Les obésités androïdes n’ont pas été représentées par les Cro-Magnons : les chasseurs-cueilleuses les ignoraient (9). La plupart des figures féminines, notamment gravettiennes présentent une obésité gynoïde, plus ou moins marquée, souvent des seins ptosés, témoins d’allaitements répétés, et un abdomen rebondi, témoignant d’une grossesse déjà avancée. Pourquoi ce choix des artistes ? Ces femmes répondaient peut-être à un goût érotique ou artistique des auteurs : voyez Rubens, Renoir et Botero. On sait aussi qu’à la naissance des enfants, ces femmes ont des lactations abondantes et c’est peut-être un hommage que les Préhistoriques ont rendu à ces femmes.

Quatre statuettes sont un peu particulières. La vénus de Willendorf (figure à droite) en Autriche est porteuse d’une obésité frappant la totalité du corps. Celle du Hohle Fels (Allemagne), aurignacienne, est encore plus monstrueuse. La vénus de Lespugue (Haute-Garonne) semble présenter un syndrome de Barraquer-Simmons, lipodystrophie progressive, très rare et d’origine inconnue, habituellement féminine, caractérisée par une lipoatrophie de la partie supérieure du corps et une lipomatose de la partie inférieure, avec parfois des complications rénales ou une association à une maladie auto-immune. Une vénus de Grimaldi, par ailleurs assez banale, semble affectée d’un goitre, petite rotondité située entre les bords internes des muscles sterno-cléido-mastoïdiens, à moins qu’il ne s’agisse du pendentif d’un collier…

Quelques femmes ont été représentées en train d’accoucher. Ainsi, au Gravettien, sur une plaquette calcaire de Sireuil (Dordogne) et sur une statuette de Grimaldi (Italie), ou encore sur une demi-douzaine de plaques calcaires de la Marche (Vienne) représentant, dans un fouillis de traits gravés, une femme assise, membres supérieurs levés, du séant de laquelle semble sortir un enfant. En revanche on n’a que très peu de représentations de couple, de coït ou d’enfant (ou de petit d’animal).

La mortalité obstétricale devait être majeure : les squelettes retrouvés sont habituellement ceux de femmes jeunes. Ce caractère, joint à une mortalité infantile importante et, sans doute, comme chez les peuples dits primitifs, à une puberté un peu plus tardive et à un allaitement prolongé des enfants (d’où un intervalle long entre deux grossesses), explique que la démographie n’a augmenté que très lentement. Il convient donc de ne pas imaginer la mère paléolithique entourée d’une ribambelle de rejetons. On ne retrouve bien sûr jamais d’ostéoporose. Les hommes mouraient jeunes également, peut-être d’affections saisonnières : le syndrome métabolique devait être rare (d’autant, en outre, que la durée de vie était courte) et les squelettes ne présentent pas de traces de cancer, de tuberculose, de carence alimentaire, de traumatismes graves ou de blessures de guerre (10).

Dans deux cas, la jeune mère, sans doute morte dans les suites de couches, a été inhumée avec son enfant nouveau-né : au Gravettien à l’abri Pataud (Dordogne) et au Mésolithique à Vedbaek (Danemark). Dans cette dernière sépulture, l’enfant avait été déposé sur l’aile d’un cygne dont on a retrouvé les petits os.

Les sépultures d’enfant ne sont pas rares au Paléolithique, souvent avec mobilier et parure indiquant l’attention que l’on portait au jeune défunt. La plus ancienne, vieille de 70 000 ans, est celle d’un enfant néandertalien de 8 à 9 ans, inhumé à Teshik-Tash (Ouzbékistan), entouré d’au moins cinq cornes de bouquetins et de dalles calcaires.

C – Sur les dents

Les lésions dentaires sont fréquentes mais, sauf dans un cas (un Homo sapiens archaïque de Broken Hill en Zambie (fig. 5), peut-être à la suite d’une intoxication chronique par le plomb), on ne note pas de caries dentaires.

Ce sont des parodontopathies, faute d’hygiène bucco-dentaire, aboutissant à la chute des dents comme, par exemple, chez le Sinanthrope de Pékin (11) ou le Néandertalien de la Chapelle-aux-Saints aux alvéoles bien cicatrisés (12) ou le « vieillard » de Cro-Magnon.

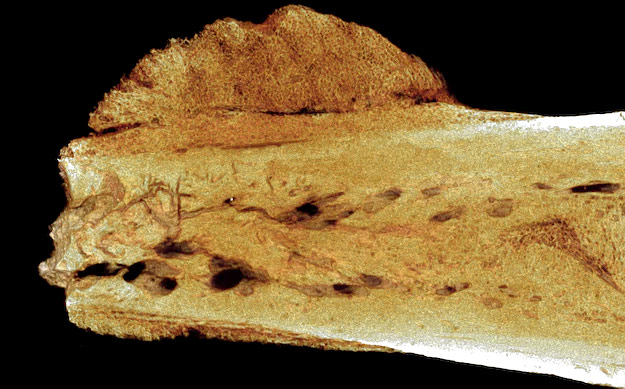

Le jeune Homo erectus du lac Turkana souffrait d’une ostéite de la mandibule (figure à gauche) et un Néandertalien de Krapina d’abcès alvéolaires avec fistules (et d’une arthrose temporo-maxillaire, comme à la Ferrassie et à la Chapelle-aux-Saints). Beaucoup présentent des dents très usées, comme chez les Pré-néandertaliens de Tautavel, soit qu’ils aient consommé des graminées riches en silice, soit qu’ils aient mastiqué de la terre avec leurs aliments.

Une néandertalienne de Bañolas (Catalogne) a des dents très usées, obliquement chanfreinées, telles qu’on les observe chez les peuples qui consomment des poissons séchés salés sans les réhydrater. Ce que semble confirmer l’examen microscopique. A moins qu’elle n’ait utilisé sa denture comme une troisième main pour tenir les peaux à traiter… Cet étau naturel explique peut-être, selon Jean-Jacques Hublin, que certains néandertaliens présentent une abrasion préférentielle des incisives et des canines jusqu’à la racine, alors que leurs molaires sont relativement conservées.

Un Néandertalien du Bau de l’Aubesier (Vaucluse) souffrait d’infections ayant déchaussé ses dents et réduit son coefficient masticatoire ; une autre dent porte une rainure témoignant d’une extraction. De même, l’Homme de Tautavel Arago XXI,mort à l’âge de 20 ou 21 ans,a subi l’avulsion dentaire traumatique de la première prémolaire supérieure droite, 4 ou 5 ans avant son décès : le comblement de l’alvéole sans aucune réaction inflammatoire en témoigne.

Madame Pataud, la petite gravettienne de l’abri Pataud, était porteuse de deux dents surnuméraires au niveau de la deuxième molaire droite, avec, en outre, des granulomes apexiens au niveau des première et troisième molaires (figure à droite). Est-elle morte des suites de couches ou d’une septicémie à point de départ dentaire ?

Plusieurs crânes, plus tardifs, de Cro-Magnoïdes d’Algérie (Mechta el-Arbi, El Omaria à Médéa et Khenget el-Mouhaâd) ont subi des avulsions des incisives et canines, supérieurs et inférieures, peut-être pour le port d’un labret.

Au niveau des faces vestibulaires, le microscope montre, selon Pierre-François Puech, des stries horizontales chez les herbivores, verticales chez les carnivores (13), obliques chez les omnivores comme l’Homme. De l’Acheuléen à l’âge du Bronze, l’accroissement des stries horizontales et la diminution des stries verticales rend compte du déclin de la chasse au profit de l’agriculture.

Erik Trinkaus a avancé que 75% des Hommes de Néandertal possédaient un émail mince, indice de carences alimentaires, alors que seuls 30% des Homo sapiens avaient un émail aminci, mais ce fait est contesté.

Avec l’évolution, raccourcissant la branche horizontale de la mandibule, les accidents de la dent de sagesse et les besoins d’orthodontie ont augmenté.

V – Quelques mystères

A – Post-mortem

Les plus anciennes sépultures remontent à 100 000 ans et concernent les Homo sapiens de Palestine. Les néandertaliens inhumaient aussi leurs morts, comme à la Ferrassie (14), par exemple. Mais le puits de la Sima de los Huesos à Atapuerca, au fond d’une longue grotte, contenant une trentaine d’Homo erectus vieux de 300 000 ans, accompagnés d’un biface de quartz rouge, fait penser à des pratiques funéraires plus anciennes encore.

Il est remarquable que les Homo sapiens n’ont pratiquement jamais utilisé d’ossements humains pour fabriquer leurs outils ou leurs bijoux (15). L’existence d’un « culte des crânes » chez les néandertaliens, voire chez leurs prédécesseurs, a été avancée et est remise en question.

B – Jeux de mains

Les Cro-Magnons, dès l’Aurignacien, ont apposé leurs mains sur les parois des grottes pour les cerner de pigment rouge ou noir. Ce sont les mains négatives. Dans certaines cavernes, comme celle de Gargas (Hautes-Pyrénées), sur un ou plusieurs doigts font défaut une ou plusieurs phalanges (figure à gauche). De nombreuses interprétations ont été avancées pour expliquer ces mains « mutilées » : rites ou maladies notamment (maladie de Raynaud par exemple). A. Leroi-Gourhan a songé à un langage conventionnel : la main entourée de pigment, le dos sur la paroi, fléchit tel ou tel doigt pour indiquer au chasseur tel ou tel gibier. En revanche, à Maltravieso (Espagne), une série de la même main, au 5e doigt absent, évoque plutôt une séquelle d’accident.

Ailleurs ce sont des mains « positives », couvertes de pigment qui ont été appliquées, imprimées sur la paroi comme à Altamira (Espagne), à Bayol (Gard) ou à Chauvet (Ardèche). De rares grottes (Pech-Merle dans le Lot, et Gargas) recèlent des pochoirs non de mains mais de pouces fléchissant la deuxième sur la première phalange. Enfin, parfois, les mains sont dessinées par un trait de gravure comme à Bernifal, Bara-Bahau ou Fronsac (Dordogne) ou raclées sur une tache de pigment comme à Roucadour (Lot).

A qui appartenaient ces mains ? A des adultes et parfois à des enfants, que l’on a tenu dans les bras pour les maintenir à bonne hauteur (grotte de Gargas). Des hommes ou des femmes ? L’étude reste à préciser en sachant que l’index est plus court que l’annulaire chez l’homme, contrairement à la femme.

Des empreintes de pieds sont parfois observées : à Laetoli (Tanzanie), celles de trois hominidés dont un enfant (3 millions d’années environ) ; dans plusieurs grottes des Pyrénées (Fontanet, Niaux, Tuc d’Audoubert) ou du Lot (Pech-Merle), celles d’adultes et d’enfants de Cro-Magnon.

C – Des hommes « fléchés »

C’est un sujet exceptionnel qui ne se rencontre qu’une fois à Pech-Merle et deux fois à Cougnac (Lot) (16). Le personnage est un homme. On ignore la signification de ce motif, contrastant avec la rareté de la violence chez les chasseurs-cueilleurs. En revanche, nombreux sont les hommes fléchés un peu plus tard, notamment sur les dessins des abris du Levant espagnol, néolithiques ou proto-historiques.

On notera que les animaux « fléchés » ne sont pas très fréquents au Paléolithique (moins de 5%). Ce sont eux qui avaient fait imaginer des motivations magiques cynégétiques pour expliquer l’art des cavernes. Cette explication simpliste est aujourd’hui abandonnée.

D – Ce pauvre enfant de Rochereil

Dans la grotte de Rochereil (Dordogne) a été découvert le crâne d’un enfant magdalénien de 3 ans, porteur d’une hydrocéphalie (fig.8). Le cas n’est pas unique : on connaît un autre crâne macrocéphale dans l’abri de Staroselle (Ukraine). Mais celui de Rochereil a fait l’objet d’une intervention humaine. Il porte une large perforation fronto-pariétale qui évoque une trépanation. En fait, cette lacune, en entonnoir, a été obtenue de dedans en dehors et non l’inverse : elle correspond au prélèvement d’une rondelle post mortem et non à une opération chirurgicale. Cette rondelle n’a pas été retrouvée. Les nombreuses trépanations, signalées sur tous les continents, sont plus tardives, sauf peut-être sur le crâne d’un Ibéro-Maurusien de Taforalt (Maroc), vieux de 12 000 ans.

V – Il y a moins de 10 000 ans

Après le Mésolithique, où la pathologie est à peu près analogue à celle du Paléolithique (17), voici le Néolithique, une révolution progressive, et de nouvelles maladies.

La stature diminue d’une bonne quinzaine de centimètres, du fait de la diminution de la ration protidique, de la transformation de l’activité physique : les efforts de résistance des paysans sédentarisés remplacent ceux d’endurance des chasseurs-cueilleurs semi-nomades. Il s’y ajoute des difficultés diverses (18) (disettes liées aux aléas climatiques et aux épizooties, maladies, guerre…). Les caries dentaires sont apparues, la céramique permettant de confectionner des purées et des bouillies qui les facilitent.

C’est aussi le début des maladies infectieuses, liées à la promiscuité des hommes et des animaux dans les villages et au brassage des populations. La tuberculose, entre autres, absente au Paléolithique, est sans doute d’origine animale, de même que beaucoup de maladies infectieuses (variole, lèpre, salmonelloses, ténia, typhoïde, charbon, grippes, rage, tétanos, syphilis, sans compter le sida et la maladie de Creutzfeldt-Jakob) : la domestication n’est peut-être pas été une si bonne affaire…

L’étude des squelettes montre l’apparition de maladies nouvelles : anémies hémolytiques, spondylarthrite ankylosante, syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter… Moudre du grain à genoux, tout au long de la journée, provoque chez la femme des lésions ostéo-articulaires au niveau des orteils, du rachis et du genou. Les paysans présentent des arthroses lombo-sacrées liées aux positions contraignantes de leur labeur quotidien. C’est le début des maladies professionnelles.

C’est aussi le temps des disettes et des carences, des guerres, des silex plantés dans les os et des charniers. Sans doute aussi des épidémies dont témoigneraient les sépultures collectives. Des polypathologies aussi. L’observation d’Ötzi (figure à gauche) est sur ce plan très remarquable. Ce quadragénaire, vieux de 5 300 ans, trouvé dans un glacier des Alpes, n’avait pas de caries, certes, mais une arthrose diffuse, un athérome vasculaire, atteinte broncho-pulmonaire chronique, des fractures, des plaies diverses, des parasites intestinaux. Il était mort semble-t-il d’une plaie pénétrante de poitrine (un silex près de l’artère axillaire) : un meurtre. C’est peut-être à la suite d’une agression analogue qu’on avait procédé, il y a 7 000 ans, à une amputation au niveau d’un humérus chez un sujet de Buthiers-Boulancourt (19) (Seine-et-Marne).

L’étude de l’ADN nucléaire (celui du chromosome Y, transmis par le père) et de l’ADN mitochondrial (transmis par la mère) a apporté tout récemment des renseignements passionnants. Trois exemples serviront ici de conclusion.

A El Sidrón (Espagne), une sépulture de Néandertaliens (3 hommes, 3 femmes, 3 adolescents, 2 jeunes enfants et un bébé) a révélé que ces 12 sujets étaient de 3 lignées maternelles distinctes. Les 3 hommes du groupe étaient donc apparentés (frères, oncles-neveux…), tandis que 2 des 3 femmes étaient d’origines distinctes, toutes deux différentes du noyau familial masculin. Les hommes d’une même famille étaient donc allés dans un autre groupe prendre deux épouses.

A Eulau (Saxe), une sépulture vieille de 4 500 ans contenait 4 sujets : 1 homme, 1 femme et 2 enfants. C’était une famille : les enfants avaient l’ADN du chromosome Y de l’homme et l’ADN mitochondrial de la mère. En outre, les dosages de strontium dentaire étaient identiques chez l’homme et les deux enfants, mais différents chez la femme : elle provenait donc d’un autre lieu et avait élevé ses enfants dans le groupe de son époux

Cette quête des épouses confirme les travaux de C. Lévi-Strauss. Elle avait pour but, non de prévenir des maladies consanguines, mais de tisser des liens de groupe à groupe.

Enfin, lorsque les paysans éleveurs du Moyen Orient parviennent en Europe, c’est bien plus souvent l’homme immigré qui épouse la Cro-Magnonne locale que l’inverse : 80 % des chromosomes Y européens proviennent des paysans-éleveurs.

C’est ainsi que, malgré les disettes, les infections, les guerres, la démographie augmentera enfin et qu’apparaîtront les maladies que nous soignons aujourd’hui. Et ces quelques exemples, sans prétention d’exhaustivité, nous ont permis dans ces quelques pages, selon le mot de Rabelais, de rompre l’os et d’en sucer la substantifique moelle.

Gilles Delluc (20)

1- La paléopathologie est l’étude des maladies anciennes. Un des plus anciens livres est la thèse du Dr Léon Pales (1930). Voir aussi, pour les années antérieures à 1930 : Charon P. et Thillaud P.-L., 2009.

2- C’est Virchow aussi qui voyait dans l’homme de Néandertal un cas de rachitisme. D’ailleurs l’Homme n’a jamais habité les cavernes, obscures, humides et vite enfumées. Ils s’installaient volontiers au pied des rochers ou à l’entrée des grottes.

3- Les lignes de Harris, stries linéaires transversales, peuvent être observées sur les radiographies d’os longs. Elles témoignent d’arrêts transitoires de la croissance chez l’enfant, même en bonne santé. Un nombre de ligne de Harris élevé, comme chez les Néandertaliens, témoignerait de conditions socio-économiques précaires. Des deux enfants de Grimaldi (âgés de un peu plus et un peu moins de 2 ans, soit à l’âge du sevrage), un seul en présentait. Les hypoplasies de l’émail dentaire se voient également lors de déficits nutritionnels ou de port fréquent d’objets à la bouche (Henry-Gambier, 2001).

4- On notera que les populations géophages consomment de la terre ou de l’argile et s’exposent plutôt à des déficits calciques.

5- Chez ces sujets, le pigment rouge-orange (phéomélanine) l’emporte sur le pigment brun (eumélanine), avec une distribution particulière des mélanocytes et des mélanosomes dans la peau.

6- Ce cal médiocre indique peut-être que cet accident thoracique avait eu de conséquence graves, sans traduction osseuse mais ayant entraîné la mort du sujet.

7- La domestication du feu par les H. erectus, il y a environ un demi-million d’années, permet de rendre assimilables les amidons, plus digestes les végétaux et tendres et goûteuse les viandes (réactions de Maillard). Le feu permet en outre de mieux travailler les matériaux (silex, bois de cervidés) et de chauffer l’habitat.

8- Des fractures du crâne sont signalées aussi chez un Gravettien quinquagénaire de Dolni Vestonice (Tchéquie) aux dents très usées.

9- Toutefois les récepteurs CB1, qui permettent de manger sans faim et sans fin et de constituer des réserves endogènes en période d’abondance, ont dû faciliter la vie au moment des périodes de disette. Ils sont devenus bien encombrants aujourd’hui…

10- Schématiquement la mortalité atteint le quart des enfants nés vivants. Elle s’abaisse à un minium vers 12 ans. Près d’un adulte sur deux atteint la soixantaine. Il y a très peu de grands vieillards, selon C. Masset.

11- Durant la Seconde Guerre mondiale, tous les ossements d’H. erectus de Chine (dont 14 crânes), envoyés aux Etats-Unis par précaution, ont été perdus.

12- Il ne s’agissait donc pas de dents perdues dans la sépulture ou lors de l’exhumation, comme il arrive parfois. Ainsi chez la jeune femme de l’abri Pataud (Dordogne).

13- L’homme de Tautavel apparaît ainsi avoir été un grand consommateur de viande.

14- Ils pratiquaient parfois des inhumations en deux temps.

15- On cite des exceptions : une mandibule d’enfant transformée en pendeloque à Enlène (Ariège), un fragment de pariétal traité de même (Veyrier en Suisse et Rond du Barry, Haute-Loire), quelques os utilisés par les Mechtoïdes d’Algérie (pendeloques et poinçon) et, par-ci par-là, une demi-douzaine de dents humaines percées pour être portées en bijoux ou en amulettes.

16- Un homme gravé « fléché » a été signalé à Sous-Grand-Lac (Dordogne). En fait, les traits sont des griffures animales

17- On note toutefois une suspicion de tuberculose de la clavicule à Téviec (Morbihan) et des caries dentaires notamment à Téviec et à Taforalt.

18- La stature ne ré-augmentera que tout récemment, du fait notamment de la surconsommation de protéines (mais aussi d’acides gras saturés).

19- Une amputation du pied est signalée chez un Néandertalien de Krapina.

20- Médecin chef des hôpitaux (H), docteur en Anthropologie et Préhistoire (Paris VI), Département de Préhistoire du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. UMR 7194 du CNRS (Histoire naturelle de l’Homme préhistorique). Photos Delluc sauf mention contraire.

Quelques lectures

Charon (Dr Pierre), Thillaud (Dr Pierre-Léon), 2010. L’invention de la paléopathologie. Une anthologie de langue française (1820-1930), Publications de l’université de Saint-Etienne.

Dastugue (J.), 1969. « Les lésions pathologiques du squelette de Chancelade », L’Anthropologie, tome 73, p. 247-252.

Dastugue (J.), 1970. « Pathologie de quelques squelettes du Paléolithique supérieur », in : 1868-1968. L’Homme de Cro-Magnon. Anthropologie et archéologie, Paris, Art et métiers graphiques, p. 121-126.

Dastugue (Jean), Lumley (Marie-Antoinette de), 1976. « Les maladies des hommes préhistoriques du Paléolithique et du Mésolithique », La Préhistoire française. I Civilisations paléolithiques et mésolithiques (sous la direction de Henry de Lumley), Paris, éditions du CNRS, p. 612-622.

Dastugue (J.), 1997. Paléopathologie du squelette humain, Paris, Boubée.

Delluc (Gilles), avec la coll. de Delluc (B.) et Roques (M.), 1995. La Nutrition préhistorique, Périgueux, Pilote 24 édition.

Grmek (Mirko), 1983-1994. Les maladies à l’aube de la civilisation occidentale, Paris, éditions Payot (Bibliothèque historique)

Guilaine (Jean), Zammit (Jean), 2001. Le sentier de la guerre. Visages de la violence préhistorique, Paris, éditions du Seuil.

Henry-Gambier (Dominique), avec la coll. de Courty (M.-A.), Crubézy (E.), Kervazo (B.), Tisnérat-Laborde (N.), Valladas (H.), 2001. La sépulture des enfants de Grimaldi (Baoussé-Roussé, Italie), CTHS, Réunion des musées nationaux.

Masset (Claude), 1989. « La démographie préhistorique », Le Temps de la Préhistoire, Société préhistorique française, p. 30-32.

Molleson (Theya), 2006. « Le Néolithique d’après les os », Pour la Science, Dossier n° 50, p. 16-21.

Thillaud (Pierre Léon), 1985. « L’homme de Cro-Magnon et ses maladies », Les dossiers Histoire et archéologie, n° 97, p. 66-73. Reprise d’un article dans L’Anthropologie, tome 85, p. 219-239, 1981-82.

Thillaud (Dr Pierre Léon), 1996. Paléopathologie humaine, Sceaux, Kronos B.Y. éditions.

Thillaud (Pierre-Léon), 2006. « Les lésions osseuses de l’homme de Cro-Magnon », Pour la Science, Dossier n° 50, p. 14-15.

Vialou (Denis, sous la dir. de), 2004 : La Préhistoire. Histoire et dictionnaire, Paris, Robert Laffont.

Zammit (Jean), 2006. « Les nouvelles maladies du Néolithique », Pour la Science, Dossier n° 50, p. 35-37.

Pierre Charon

jean Zammit

Philippe Charlier

Bertrand Roussel

Les sciences de l’Homme et la violence collective (XIXe-XXIe siècles)

Alain Beynex